Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

Thema des Monats: Jupiters Eismonde

Jupiter gelangt am 7. Dezember 2024 in Opposition zur Sonne. Er steht hoch am Himmel im Sternbild Stier und bietet in diesem Winter optimale Beobachtungsbedingungen. Der Riesenplanet mit seinen zahlreichen Monden fasziniert auch die Wissenschaftler. Vor allem die grossen Eismonde Europa, Ganymed und Kallisto wecken das Interesse. Die Raumsonde JUICE ist unterwegs, um diese Trabanten ab 2030 näher zu untersuchen.

Galileo Galilei hätte seine wahre Freude, wenn man ihm berichten könnte, dass um Jupiter bislang 95 Monde entdeckt wurden. Der italienische Astronom entdeckte 1610 mit seinem selbstgebauten Linsenteleskop die vier grossen Trabanten, die man bereits durch ein Fernglas sehen kann und ihm zu Ehren noch heute «die Galileischen Monde» genannt werden. Mit seiner damaligen Entdeckung stellte Galilei die kirchliche Weltanschauung komplett auf den Kopf, denn dass angeblich Monde um den Riesenplaneten kreisen sollen, passte der Obrigkeit ganz und gar nicht; sie widersprach der geozentrischen Vorstellung. Doch Galilei, ein Querdenker seiner Zeit, sollte Recht behalten! Er lag richtig und seine Aufzeichnungen können heute mit jedem astronomischen Simulationsprogramm nachvollzogen werden.

Glanzpunkt hoch am Himmel

Das ständige Bewegungsspiel der vier grossen Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Kallisto ist auch für Besucherinnen und Besucher einer Sternwarte immer wieder faszinierend zu beobachten. Innerhalb weniger Stunden kann man zuschauen, wie sich ihre gegenseitigen Stellungen verändern. Manchmal zieht einer der Trabanten vor Jupiter durch und wirft seinen Schatten auf die Planetenscheibe oder er wird durch Jupiters Schatten verfinstert oder durch den Riesenplaneten bedeckt. In gewissen Jahren verfinstern sich die Jupitermonde auch gegenseitig; dies ist der Fall, wenn sich die Erde in Jupiters Äquatorebene befindet.

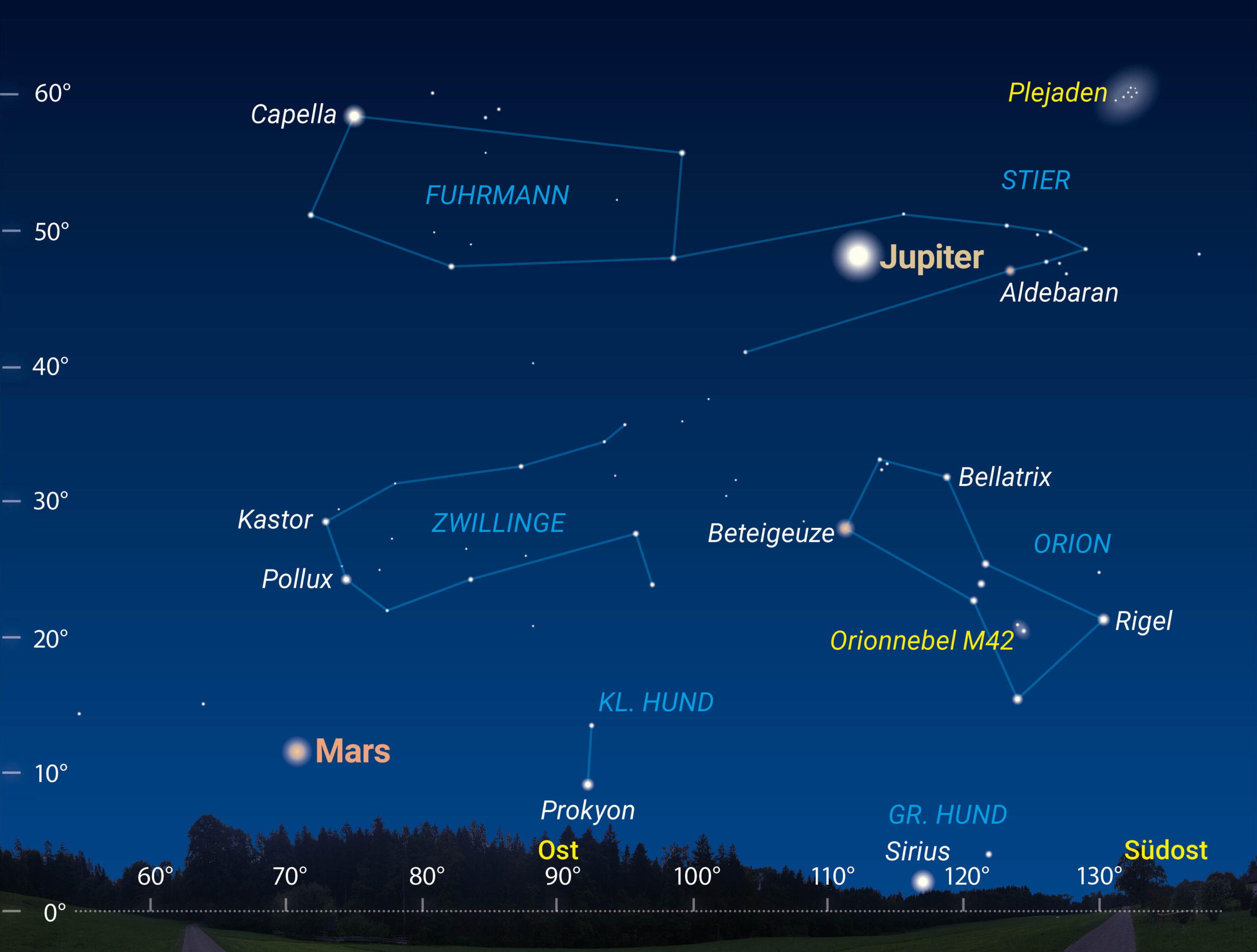

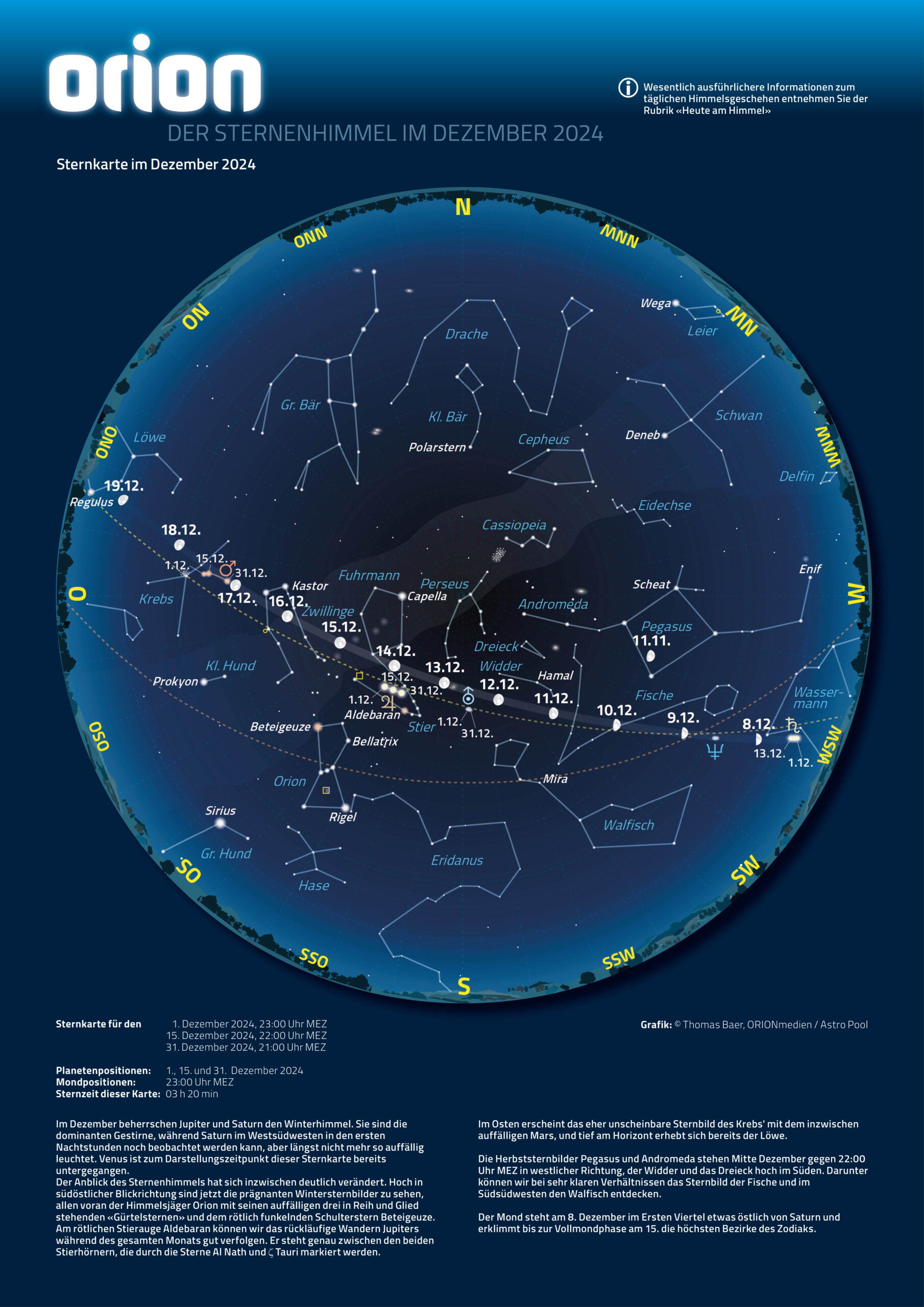

Besser als in diesem und im kommenden Jahr können wir den grössten Planeten des Sonnensystems nicht beobachten. Er befindet sich in den höchsten Bereichen des Tierkreises. Sobald abends die Sonne untergeht, erscheint Jupiter schon kurze Zeit später in nordöstlicher Blickrichtung und sticht mit jeder weiteren Stunde höher in den Nachthimmel. Mitten im Wintersechseck strahlt er –2.8mag hell zwischen den beiden Stierhörnern und erklimmt gegen Mitternacht Höhen von fast 65° über dem Südhorizont. In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2024 gelangt der Planet in Opposition zur Sonne und erreicht mit 612 Millionen km die kleinste Entfernung zur Erde. Dies erklärt die grosse Leuchtkraft.

Jupiter und Mars am Abend des 7. Dezembers 2024 um 21:30 Uhr MEZ. (Grafik: Thomas Baer)

Was wusste man über die Jupitermonde vor Voyager?

Bis zum legendären Vorbeiflug der Voyagersonden 1 und 2 in den Jahren 1979 war wenig über die Natur der vier grossen Jupitermonde bekannt, obwohl bereits die Sonden Pioneer 10 und 11 in den Jahren 1973 / 74 zahlreiche Bilder und Daten – vornehmlich von Jupiter – zur Erde übermittelten. Die Wissenschafter stellten sich die Jupitermonde ähnlich wie unseren Mond vor. Bis 1980 kannte man erst 16 Monde, darunter ein halbes Dutzend mit einem Durchmesser von weniger als 20 km. Zwischen der Entdeckung der vier grossen Jupitertrabanten und der Entdeckung von Amalthea verstrichen 282 Jahre! Da wir nur von der Erde aus beobachten konnten und sich die Weiterentwicklung des Fernrohrs über fast drei Jahrhunderte dahinzog, ist nachvollziehbar, dass ein Mond mit einem Durchmesser von nur 168 km erst mit grossen Brennweiten gefunden werden konnte. Die Galileischen Monde sind mit ihren Durchmessern von 3’643 km (Io), 3’122 km (Europa), 5’262 km (Ganymed) und 4’821 km (Kallisto) bis auf Europa allesamt grösser als der Erdmond.

Die Voyager-Mission, welche beide 1977 starteten, übertraf jegliche Erwartungen und wurde damals als die «grösste Entdeckungsreise» nach Kolumbus bezeichnet. Was wir in den frühen 1980er-Jahren zu sehen bekamen, stellte alles, was man bisher über Jupiter und seine Monde sah und wusste in den Schatten. Die Forscher waren mehr als überrascht, als sie erste Bilder zu Gesicht bekamen. Auf Io entdeckte man aktive Vulkane respektive Lavaströme, während Europa, Ganymed und Kallisto von mächtigen Eispanzern bedeckt schienen und keinerlei Ähnlichkeiten zum Erdmond zeigten.

Vulkanische Aktivität auf Io

Schon bald wollte man mehr über die Jupitermonde erfahren und schickte 1989 die Raumsonde «Galileo» auf die Reise, mit dem Ziel, in einen Orbit um Jupiter gebracht zu werden, um die Monde und den Planeten über einen längeren Zeitraum beobachten zu können. Obwohl die Sonde mit einigen technischen Problemen zu kämpfen hatte, erreichten uns abermals faszinierende Bilder und aufschlussreiche Daten. Auf Io wurde «Galileo» Zeugin einer Vulkaneruption, und die abgeworfene Tochtersonde, raste mit 170’000 km/h in die oberen Atmosphärenschichten des Gasplaneten ein und konnte nach einem starken Abbremsmanöver an einem Fallschirm baumelnd wichtige Daten über die Zusammensetzung und den Druck der Jupiteratmosphäre liefern. Nach gut einer Stunde brach schliesslich der Funkkontakt in rund 160 km «Tiefe» ab.

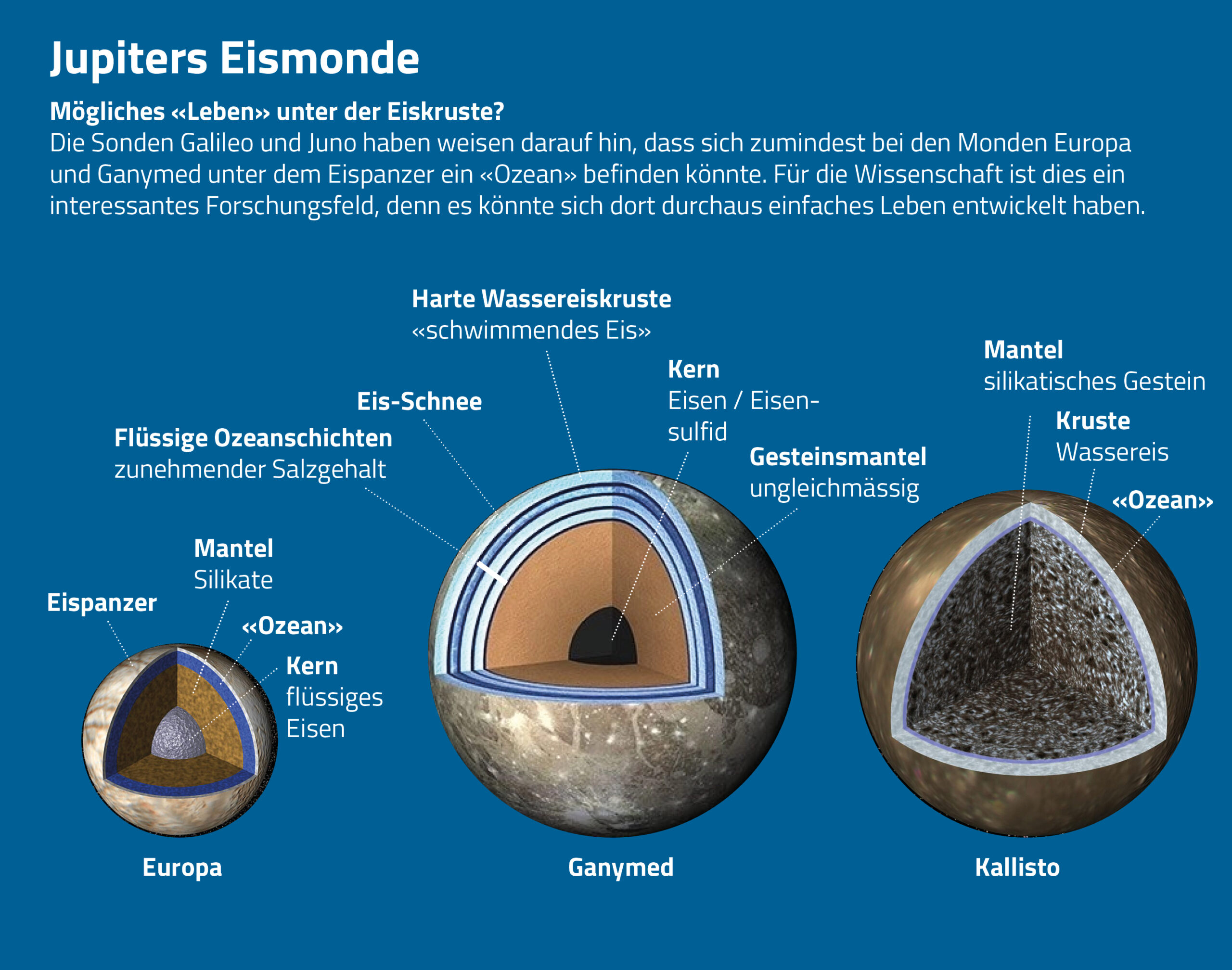

Bis 2003 untersuchte die Muttersonde das Jupitersystem. Dabei wurde unter der Eiskruste Europas ein Ozean aus Wasser entdeckt und auf Ganymed und Kallisto ebenfalls Zonen flüssigen Wassers nachgewiesen. Was schon länger vermutet wurde: Io wird durch die drei anderen Monde und unter der Schwerkraft Jupiters regelrecht durchgeknetet, was seine vulkanische Aktivität erklärt. Er und auch Ganymed besitzen Eisenkerne. Verblüfft waren die Astronomen, als sie auf dem grössten Mond des Sonnensystems ein starkes Magnetfeld nachweisen konnten.

Die Raumsonde Galileo der NASA hat dieses Bild eines Vulkanausbruchs auf Io im Jahr 1997 aufgenommen. Io ist der vulkanisch aktivste Planet im Sonnensystem, was auf die ständige Beugung durch die Gravitationskräfte von Jupiter und den Monden Ganymed und Europa zurückzuführen ist. Die extremen Gezeitenkräfte erzeugen in Io enorme Hitze, wodurch ein Großteil der Kruste unter der Oberfläche flüssig bleibt und nach jedem verfügbaren Fluchtweg an die Oberfläche sucht, um den Druck abzubauen. Hunderte riesiger Vulkane bedecken eine Oberfläche, die nur geringfügig grösser ist als der Mond, und ihre ausbrechenden Lavafontänen erreichen Dutzende von Meilen Höhe. (Quelle: NASA)

Europa – Quelle des Lebens unter der Eiskruste?

Der Ozean unter Europas Eispanzer gab rasch Anlass für Spekulationen über mögliches Leben, denn auch auf der Erde gibt es Lebewesen, die in den Ozeanen unter extremen Bedingungen, selbst ohne Sonnenlicht existieren, etwa im Umfeld von hydrothermalen Quellen, in der Tiefsee oder unter den Eisschilden der Antarktis. Andere Forscher sind in dieser Frage etwas skeptischer, denn als Auswertungen früherer Daten 2004 Wasserstoffperoxyd und Schwefelsäure an Europas Oberfläche nachgewiesen wurden, könnte die der Jupitermond weitaus lebensfeindlicher sein. Wissenschaftlich spannend bleibt Europa ohnehin, denn die Schwefelvorkommen deuten auf einen Untersee-Vulkanismus hin.

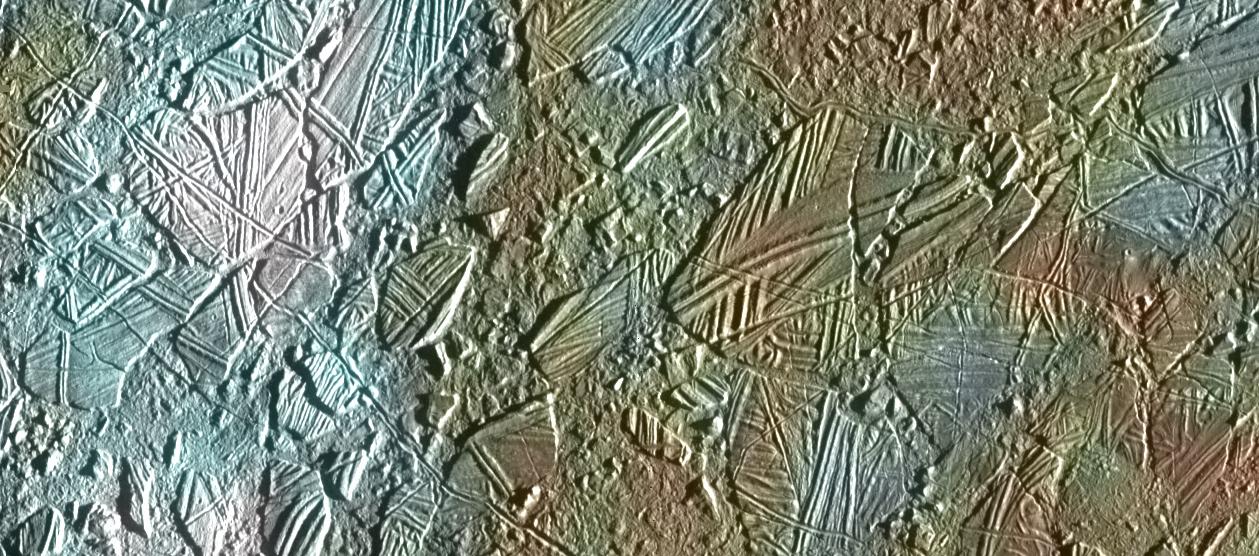

Auch die Oberfläche des Eismondes wartet darauf, näher erforscht zu werden. Interessanterweise findet man auf Europa kaum Einschlagskrater, was auf eine geologische junge Geschichte ihrer Oberfläche hinweist, die kaum älter als 90 Millionen Jahre sein dürfte. Eine der auffälligsten Strukturen ist ein Netz aus Furchen und Gräben, die sich kreuz und quer über die Oberfläche ziehen. Die Forscher vermuten, es könne sich bei den Spalten, die gelegentlich bis zu 20 km breit sind, um tektonische Verwerfungen handeln, die durch Eisvulkanismus und Geysire entstanden sein könnten.

Das von der Jupitersonde «Galileo» aufgenommene Bild des zeigt die dünne zerbrochene Eiskruste der Conamararegion des Jupitermondes Europa. Die blauen und weissen Gebiete sind von einer feinen Eisstaubschicht bedeckt, welche bei der Entstehung des 26 km grossen Pwyll-Impaktkraters einige 1’000 Kilometer weiter südlich ausgeworfen wurden. (Quelle: NASA)

Die Eiskruste Europas wird zwischen 80 und 170 km geschätzt. Sie gliedert sich in einen festen äusseren Eispanzer, vergleichbar der Erdkruste, und eine darunter anschliessende «flüssige Zone», die als Ozean bezeichnet wird. Von der im April 2023 gestarteten Mission JUICE erhoffen sich die Wissenschaftler spätestens ab 2030 mehr über das Verhältnis Eis zu Wasser zu erfahren. Dennoch gibt es Vermutungen, dass die feste Kruste eine Mächtigkeit von knapp 20 km haben könnte. Analysen von magnetometrischen Messungen der «Galileo-Mission» lassen vermuten, dass der Ozean bis zu 100 km tief sein dürfte.

Die JUICE soll zahlreiche Geheimnisse lüften

In den Jupiter Icy Moons Explorer, kurz JUICE, haben die Wissenschaftler grosse Hoffnungen, mehr über die Eismonde Europa, Ganymed und Kallisto zu erfahren. Im Hauptfokus steht Ganymed, der grösste Mond des Sonnensystems. Eine der zentralen Fragen wird sein, ob die Monde, respektive deren Ozeane oder «Wasserquellen» die Grundlage für Leben bieten könnte. Dabei wird speziell Europa ins Visier genommen. Man will mehr über die wirkliche Dicke der Eiskruste sowie den inneren Aufbau des Mondes in Erfahrung bringen. Eine Kartierung der Oberfläche Europas soll die Suche nach möglichen Landestellen für spätere Missionen erleichtern. Auch Messungen in der Atmosphäre Europas sind vorgesehen; Instrumente sollen Eispartikel, die von Europa ausgestossen werden, näher untersuchen. Unterstützt wird die Erforschung des Mondes durch die NASA-Mission «Europa Clipper», welche am 14. Oktober 2024 startete und 2030 bei Jupiter ankommen wird.

Der vermutete innere Aufbau der drei Eismonde Jupiters. (Grafik: Thomas Baer)

Astronomische Ereignisse im Dezember 2024

Die schönsten Monatsereignisse im Überblick

| Sonne | Die Sonne durchschreitet die südlichsten Bereiche der Ekliptik und erreicht am 21. Dezember den Punkt der Wintersonnenwende. Den frühesten Sonnenuntergang erleben wir bereits am 10. Die Sonne geht dann um 16:35 Uhr MEZ unter. Elf Tage nach dem astronomischen Winterbeginn erleben wir am Neujahrsmorgen den spätesten Sonnenaufgang. Mittags erklimmt die Sonne nur noch knapp über 19° über dem Südhorizont; wir sind in der dunkelsten Jahreszeit angekommen. |

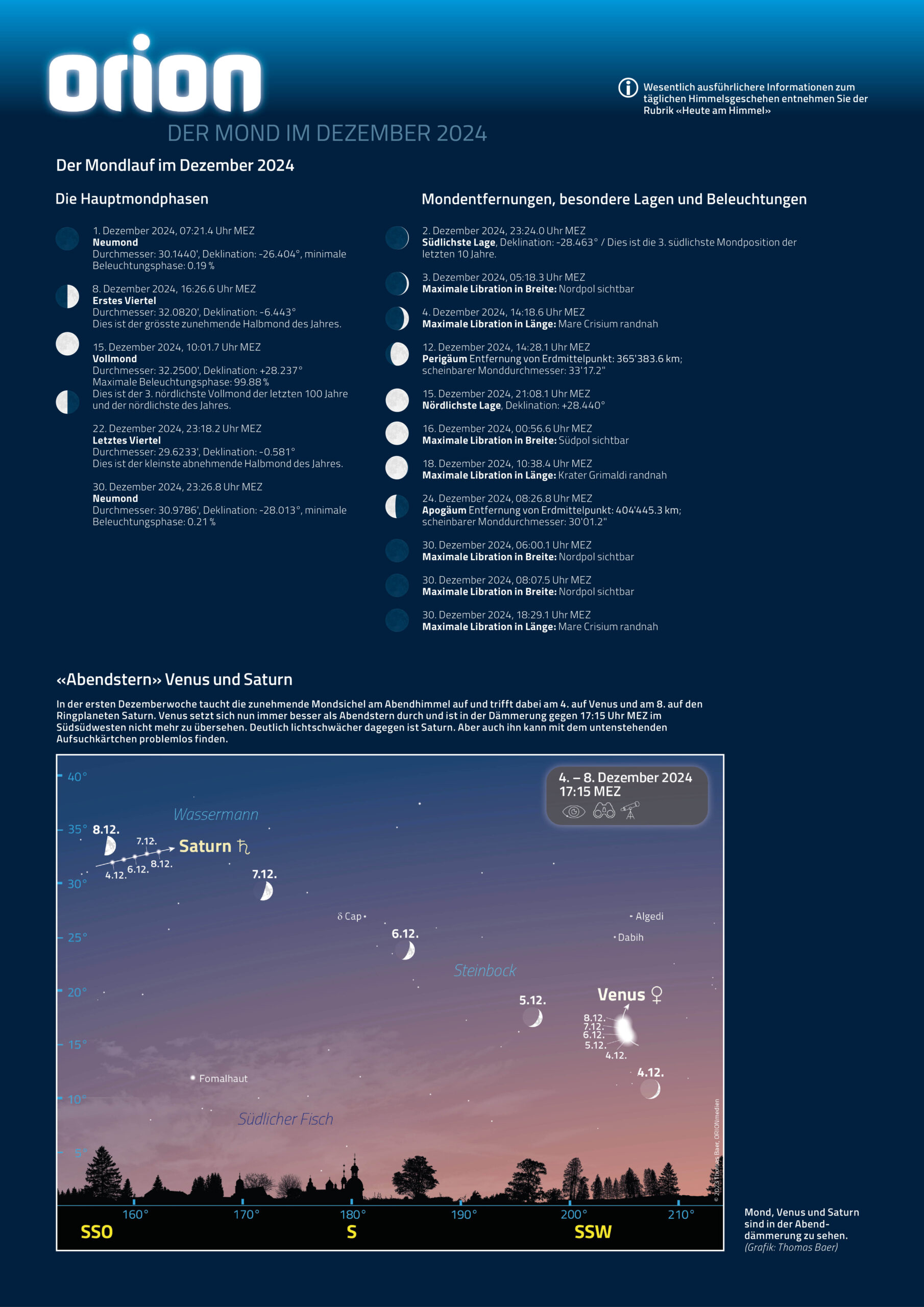

| Mond | Am 1. Dezember haben wir Neumond. Schon in den ersten Dezembertagen taucht die zunehmende Mondsichel am Abendhimmel auf und steht am 4. unterhalb der hellen Venus. Jeden Abend wandert der Erdtrabant 15° weiter ostwärts und steigt dabei immer höher in den Himmel. Am 8. Dezember ist das Erste Viertel (zunehmender Halbmond) erreicht. An diesem Abend finden wir ihn östlich von Saturn. Am 13. gegen 18:00 Uhr MEZ schrammt der fast schon volle Mond knapp südlich an den Plejaden vorbei; zu einer Bedeckung kommt es diesmal nicht. Am 15. Dezember ist Vollmond. Der Mond befindet sich in den höchsten Deklinationen an der Grenze zwischen Fuhrmann und den Zwillingen und kulminiert in der Nacht auf den 16. 72° über dem Südhorizont. Ab Monatsmitte nimmt der Trabant wieder ab und verlagert seine Sichtbarkeit in die zweite Nachthälfte, in der letzten Dezemberwoche dann an den Morgenhimmel. Das Letzte Viertel (abnehmender Halbmond) ist am 22. erreicht. Am 30. reicht es zu einem zweiten Neumond im selben Monat. |

| Merkur | Merkur beendet seine bescheidene Abendsichtbarkeit und wird von der Sonne eingeholt. Am 6. Dezember steht er in unterer Konjunktion und entfernt sich bis zum Jahresende rasch westlich von ihr. Ab dem 12. können wir den flinken Planeten gegen 07:15 Uhr MEZ im Südosten in der Morgendämmerung erspähen. Er steigert seine Helligkeit bis zum 20. Dezember auf –0.15mag und kann um 07:30 Uhr MEZ fast 10° hoch gesehen werden. Bis zum Monatsletzten sinkt er etwas ab. |

| Venus | Langsam sticht Venus etwas höher in den abendlichen Himmel, nachdem sie die letzten Monate praktisch parallel zum Horizont wanderte und nach Sonnenuntergang kaum an Höhe gewann. Schon kurz nach dem Verschwinden der Sonne, ging auch Venus unter. Doch jetzt, auch dank der Zeitumstellung und der früher einsetzenden Dunkelheit, zeigt sie sich endlich als brillanter «Abendstern». Immerhin bleibt sie jetzt eine gute Stunde nach Sonnenuntergang sichtbar. |

| Mars | Der Rote Planet kommt am 7. Dezember im Sternbild Krebs zum Stillstand und wird rückläufig. Er setzt zu seiner Oppositionsschleife an. Mars erfährt eine kräftige Helligkeitszunahme. Zu Monatsbeginn ist er –0.51mag hell, am 31. –1.18mag. Seine Opposition fällt auf Mitte Januar 2025. |

| Jupiter | Schon etwas früher gelangt Jupiter in Opposition zur Sonne, nämlich am 7. Dezember. Der grösste Planet des Sonnensystems bewegt sich rückläufig durch den Stier, ziemlich genau zwischen den beiden Stierhörnern. Am Tag seiner Opposition steht er der Erde 612 Millionen km nahe und ist –2.81mag hell. |

| Saturn | Der Ringplanet zieht sich allmählich in die ersten Abendstunden zurück. Wenn es dämmrig wird, können wir ihn in südsüdwestlicher Richtung entdecken. Bis zum Monatsende geht er vor Mitternacht im Westen unter. |

| Uranus | Uranus können wir teleskopisch ab den Abendstunden im Stier, südwestlich der Plejaden, anpeilen. Er ist noch immer rückläufig unterwegs. |

| Neptun | Neptun hält sich nahe dem Frühlingspunkt, östlich von Saturn auf. Mit einem Teleskop können wir auch ihn noch bis vor Mitternacht beobachten. |

Werden Sie «Gold-, Silber- oder Bronze-Member» und profitieren Sie auch von unserem detaillierten täglichen Astrokalender!