Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

Thema des Monats: Die Perseiden-Sternschnuppen – alle Jahre wieder ein «Volksspektakel»

Auch wenn es unter dem Jahr verschiedenste Meteorströme gibt, so sind in der breiten Öffentlichkeit vor allem die Perseiden-Sternschnuppen ein Begriff. Dies mag damit zu tun haben, da dieser Sternschnuppenstrom im Hochsommer zu sehen ist und man ihn in den lauen Sommernächten beobachten kann.

Die Perseiden, ein jährlich wiederkehrender Meteorstrom, werden bereits seit rund zwei Jahrtausenden beobachtet. Ihre erste überlieferte Beobachtung stammt aus dem Jahr 36 v. Chr. in China. Die Perseiden, auch bekannt als «Tränen des Laurentius», sind eine beeindruckende Erscheinung am Nachthimmel, die alle Jahre zwischen dem 24. Juli und etwa dem 20. August beobachtet werden kann. Das diesjährige Maximum fällt auf den späteren Abend des 12. August. Im Maximum können bis zu 100 Sternschnuppen stündlich gezählt werden, mitunter auch recht helle, sogenannte Feuerkugeln und Boliden. Auch wenn dieses Jahr ihre Sichtung durch den abnehmenden Dreiviertelmond gestört wird, hat man in den ersten Nachtstunden die Chance, die eine oder andere Sternschnuppe zu erhaschen.

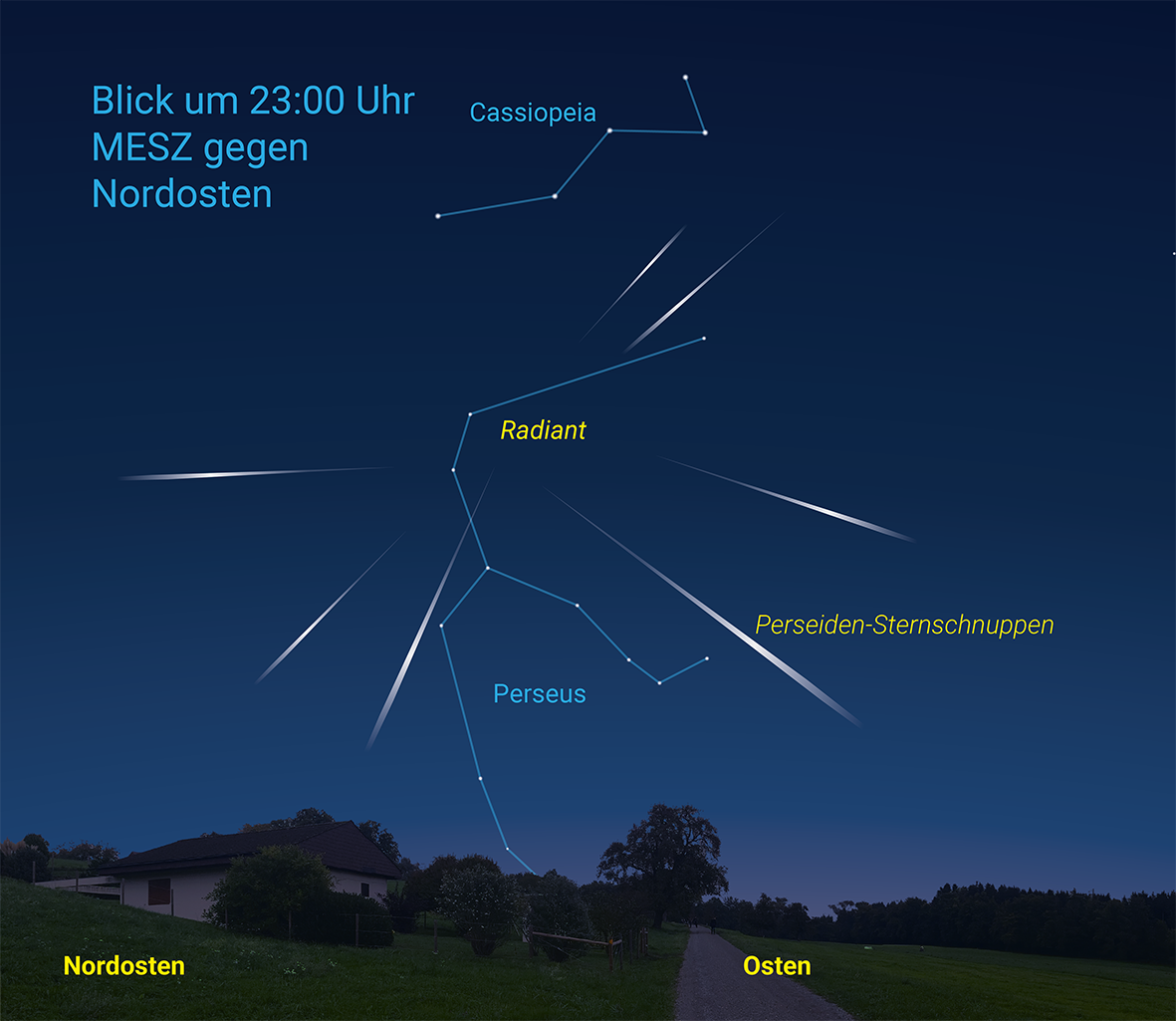

Wie der Name «Perseiden» verrät, scheinen die Meteore alle aus der Richtung des Sternbilds Perseus zu entspringen, welches nach 23:00 Uhr MESZ im Nordosten unterhalb der Cassiopeia aufgeht.

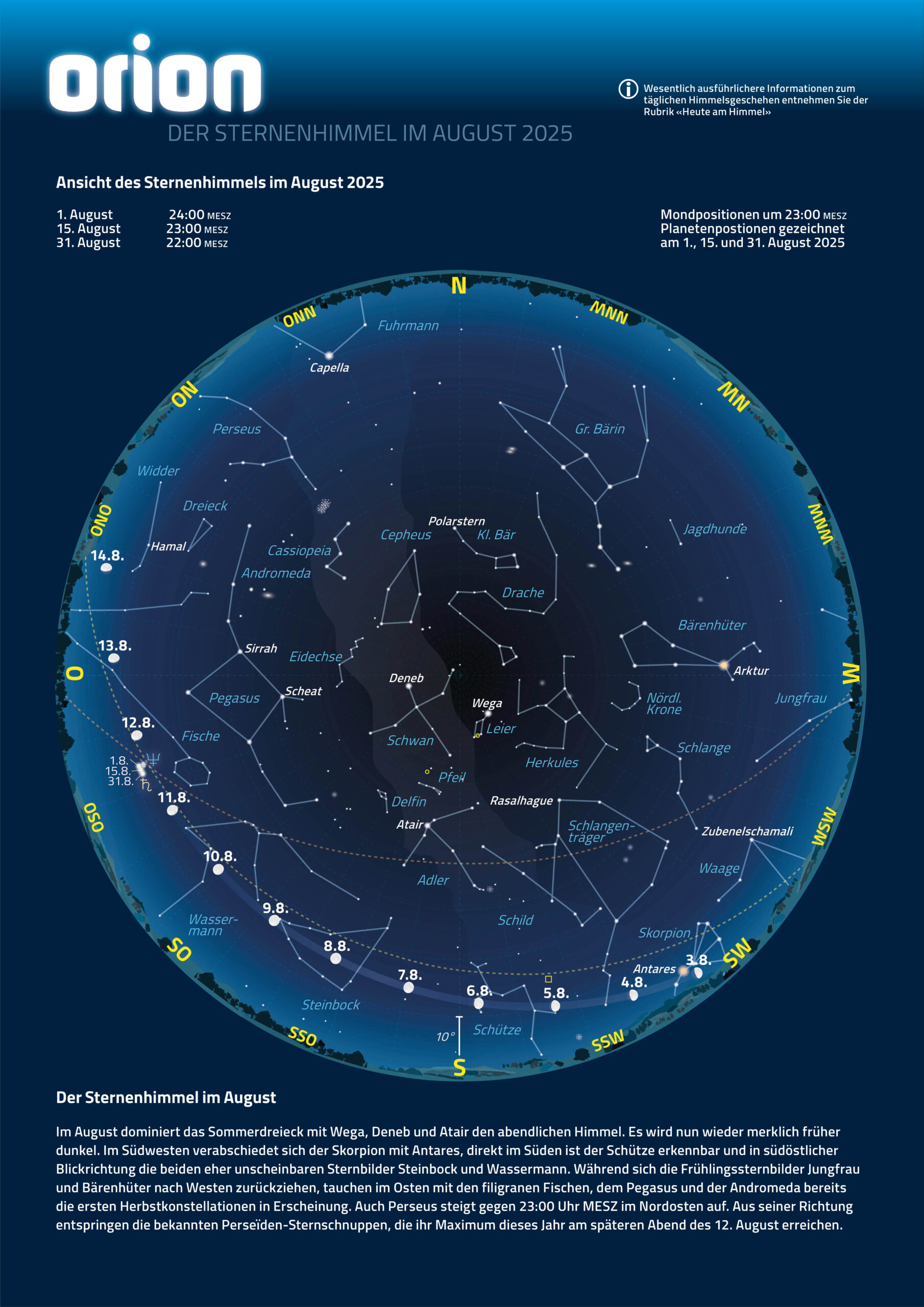

Gegen 23:00 Uhr MESZ geht in ostnordöstlicher Blickrichtung der Perseus auf. (Grafik: Thomas Baer)

Die Tränen des «Laurentius»

Viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen denken, dass Sternschnuppen Sterne seien, die vom Himmel fallen. Auch unsere frühesten Vorfahren taten sich schwer, das Phänomen richtig zu deuten. Und so ist wohl zu erklären, warum man diesen «fallenden Sternen» alle möglichen Dinge zuschrieb. Eine verbreitete Vorstellung war, dass Engel die Sterne reinigen, und dabei kleine, glühende Teilchen abfallen, die dann als Sternschnuppen zur Erde fallen. In anderen Kulturen wurden Sternschnuppen als Seelen Verstorbener angesehen, die sich auf dem Weg ins Jenseits befinden. Und noch heute ist eine weit verbreitete Vorstellung, dass man sich beim Anblick einer Sternschnuppe etwas wünschen darf. In früheren Jahrhunderten wurden sie oft mit dem Übernatürlichen verbunden und mit verschiedenen Mythen und Geschichten belegt. So etwa erzählt eine Legende die Geschichte des heiligen Laurentius von Rom. Der Überlieferung nach war er für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens und dessen Verwendung für soziale Zwecke zuständig. Als Kaiser Valerian den zum Tode verurteilten Papst Sixtus II. enthaupten liess, forderte dieser Laurentius auf, das Kirchenvermögen innert dreier Tage herauszugeben. Laurentius aber verteilte es unter den Bedürftigen und versammelte Arme, Kranke, Witwen und Waisen vor Valerian und nannte sie «den wahren Schatz der Kirche». Daraufhin liess der Kaiser Laurentius auf einem glühenden Gitterrost hinrichten; dies war am 10. August 258 in Rom. Seither, so die Legende, weint der Himmel um den 10. August herum; eben die «Laurentius-Tränen».

Wie entsteht eine Sternschnuppe?

Sternschnuppen sind Überreste von Kometen, die einst die Erdbahn gekreuzt haben und auf ihrer langgezogenen Ellipsenbahn Staubpartikel zurücklassen. Jedes Mal, wenn die Erde eine solche «Kometenwolke» durchquert, dringen die Partikel mit hohen Geschwindigkeiten – bei den Perseiden mit 59 km/s – in die hohe Erdatmosphäre ein und ionisieren dabei die Luftmoleküle. Diese befinden sich vorübergehend in einem höheren energetischen Zustand. Beim «Rückfall» in den Normalzustand geben die Moleküle ein Photon, ein Elementarteilchen oder umgangssprachlich, Licht ab. Dies ist es, was wir als sekundenkurzes Aufblitzen sehen. Dabei verdampfen die Partikel meist vollständig. Grössere Brocken können jedoch den feurigen Flug durch die Erdatmosphäre überstehen und als Meteoriten die Erdoberfläche treffen.

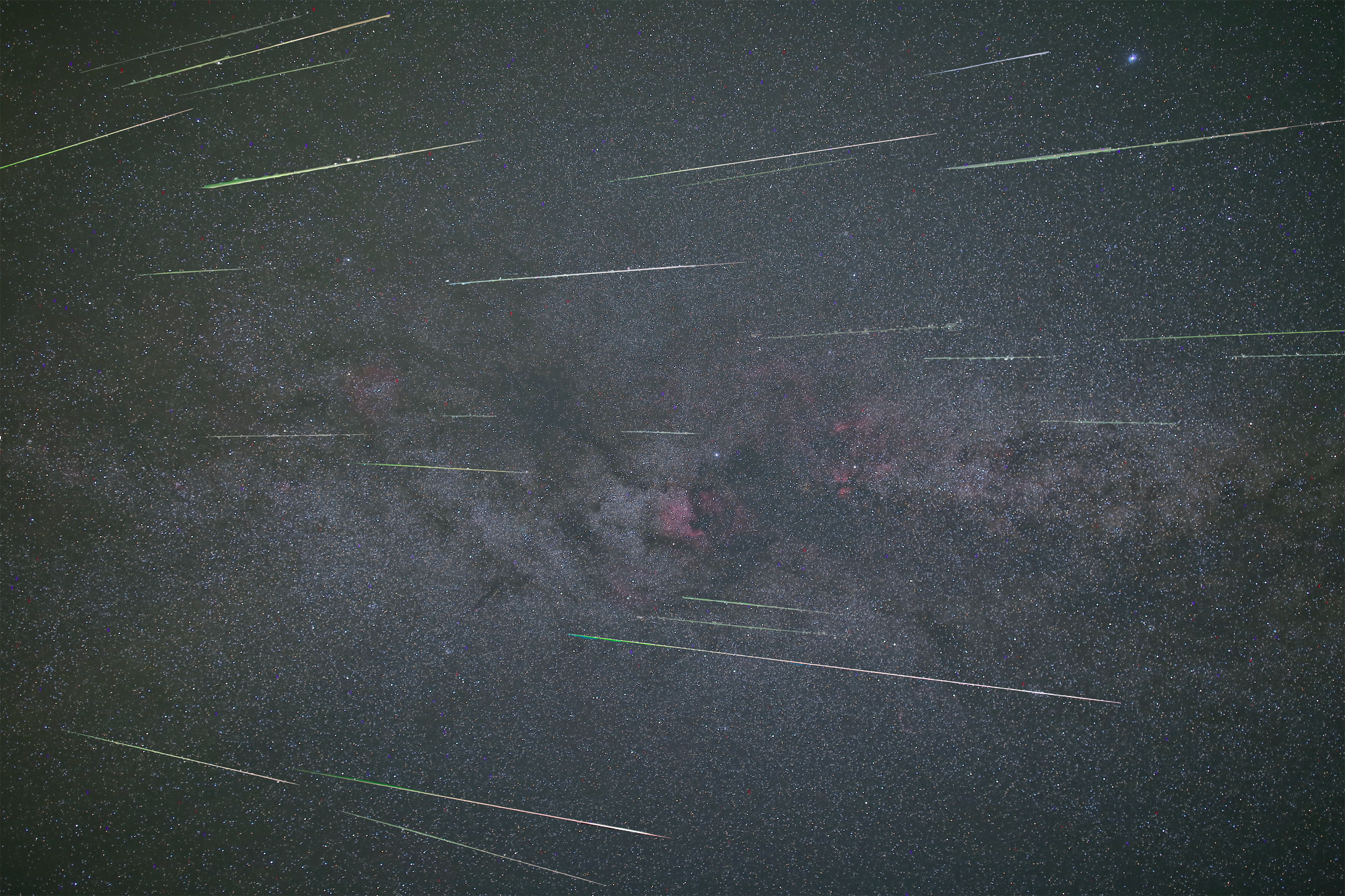

Perseiden-Sternschnuppen in den Sommermilchstrasse. (Bild: Robert Glaisen)

Perseiden-Sternschnuppen in den Sommermilchstrasse. (Bild: Robert Glaisen)

109P/Swift-Tuttle ist für die Perseiden verantwortlich

Rund alle 133 Jahre dringt Komet 109P/Swift-Tuttle ins innere Sonnensystem vor. Es handelt sich um einen langperiodischen Kometen, der im Jahr 1862 unabhängig von Lewis A. Swift und Horace Parnell Tuttle entdeckt wurde. Damals zeigte sich der Schweifstern +2.0mag helle und mit einem prächtigen Schweif von 30° Länge! Aus den vorliegenden Daten ging man von einer Wiederkehr im Jahr 1981 aus. Als sich aber 109P/Swift-Tuttle nicht sichten liess, hielten ihn die Astronomen für verschollen. Sofort begann man frühere Kometenerscheinungen zu analysieren, und so vermutete der US-Astronom Brian Marsden, dass womöglich Komet C/1737 N1 alias 1737 II (Komet Kegler) eine frühere Erscheinung von 109P/Swift-Tuttle gewesen sein könnte und prognostizierte sein Auftauchen auf das Jahr 1992. Tatsächlich fand der japanische Amateurastronom Tsuruhiko Kiuchi im September 1992 den Kometen. Dieser liess wieder haufenweise Staub in seiner Bahn zurück, und im August 1993 kam es zu einem wahren «Perseiden-Sternschnuppen-Regen.»

Astronomische Ereignisse im August 2025

Die schönsten Monatsereignisse im Überblick

| Sonne | Die Sonne sinkt nun langsam ab. Im Abschnitt zwischen Krebs und Löwe verliert sie fast 9.3° an Deklination. Dies merken wir besonders mittags. Kulminiert die Sonne in Zürich am 1. August noch auf 60.3°, geht sie am Monatsletzten 9.3° tiefer durch den Südmeridian. Die Hundstage dauern in diesem Jahr vom 3. Juli bis zum 11. August. Diese Zeitspanne geht auf die Ägypter zurück, welche 2000 v. Chr. im «Frühaufgang des Sterns Sirius» (erstmalige Sichtung des Sterns in der Morgendämmerung) die Ankündigung der Nilflut sahen. Klimatologisch ist es in Mitteleuropa normalerweise die heisseste Zeit des Hochsommers, doch dieses Jahr fielen die Hundstage förmlich ins Wasser. Abends verlagern sich die Sonnenuntergänge auf kurz nach 20:00 Uhr MESZ. Deutlich merken wir, wie es rasch früher dunkel wird. |

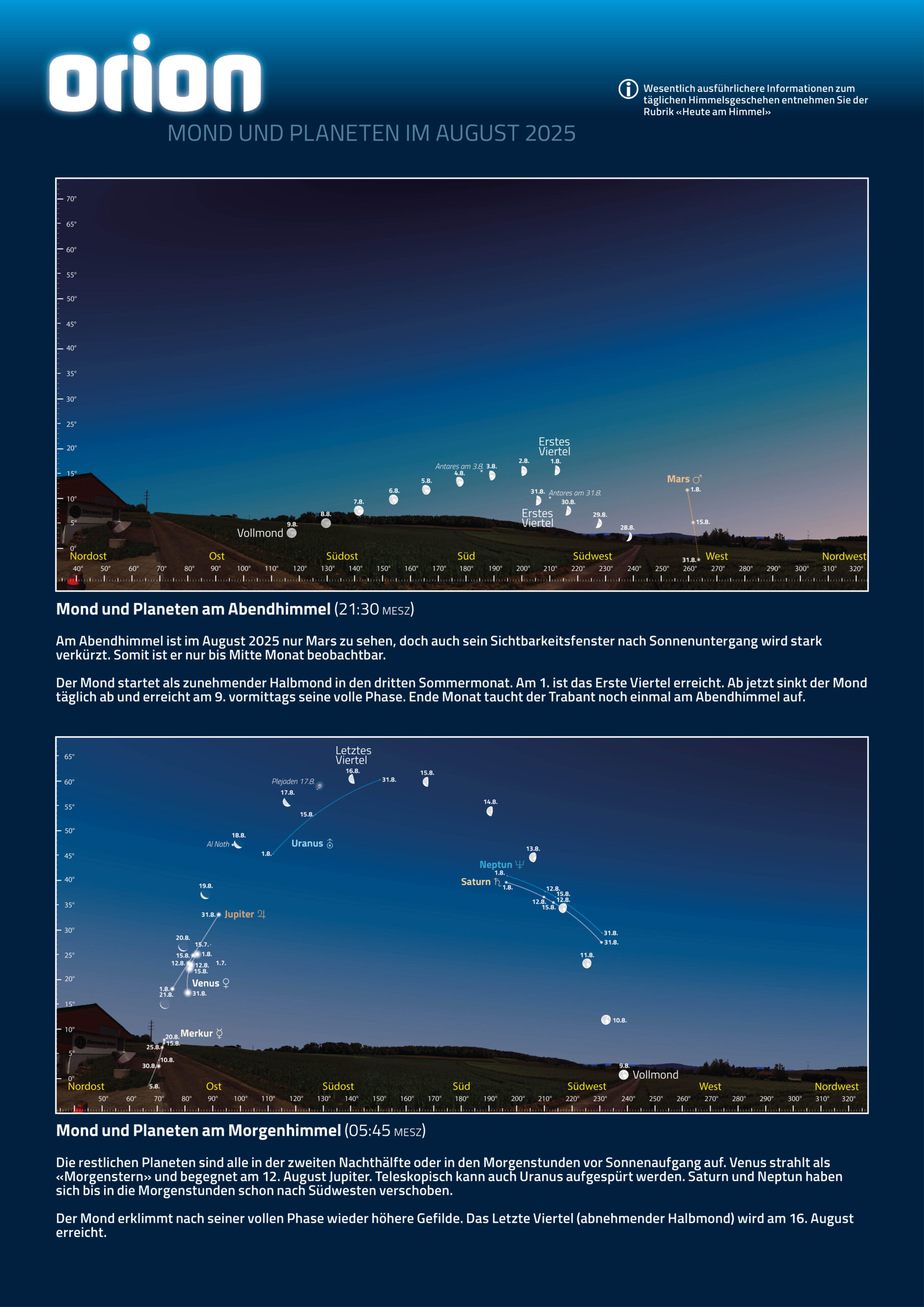

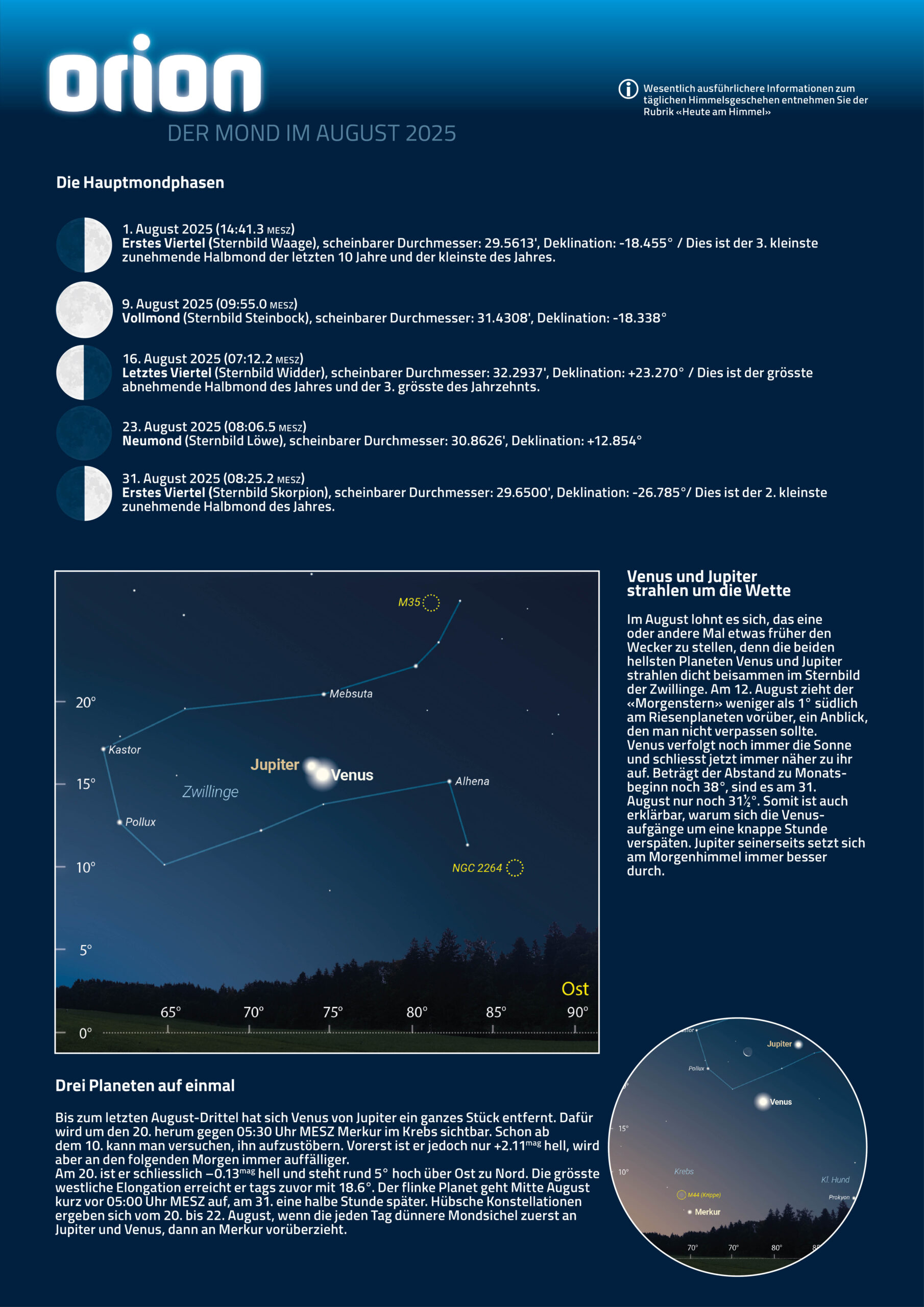

| Mond | Der Mond startet als zunehmender Halbmond (am 1. August) in den dritten Sommermonat. Es ist dies der kleinste zunehmende Halbmond des Jahres. Der Trabant «schleicht» an den folgenden Abenden weit südlich der Ekliptik durch die Waage, den Skorpion und weiter via Schlangenträger in den Schützen und den Steinbock, wo wir am Vormittag des 9. Vollmond haben. Nach dem Vollmondtermin verspäten sich die Mondaufgänge immer weiter in die zweite Nachthälfte hinein und später in die Morgenstunden. Jetzt steigt der Mond langsam wieder auf, im Volksmund ist er jetzt «obsigend». Langsam abnehmend begegnet er am 12. August dem Ringplaneten Saturn. Das Letzte Viertel (abnehmender Halbmond) wird am 16. erreicht. Abermals steuert die immer dünner werdende Mondsichel auf die Plejaden zu und macht am Morgen des 19. 11¼° nordwestlich von Jupiter Halt. Am darauffolgenden Morgen steht sie 6¾° nordwestlich von Venus. In den letzten Augusttagen taucht der Mond noch einmal am Abendhimmel auf, wo er am 31. zum zweiten Mal im selben Monat sein Erstes Viertel erreicht. |

| Merkur | Im August bietet Merkur eine schöne Morgensichtbarkeit. Ab dem 10. taucht der sonnennächste Planet, vorerst +2.11mag hell, erstmals gegen 05:45 MESZ in der Morgendämmerung auf. Er wird in den folgenden Tagen rasch auffälliger. Am schönsten können wir ihn schliesslich um den 20. herum beobachten. Jetzt ist er –0.13mag hell und steht 7.° über Ost zu Nord. Die grösste westliche Elongation erreicht Merkur am 19. mit 18.6°. |

| Venus | Venus setzt ihrer Rolle als «Morgenstern» noch die Krone auf, indem sie Jupiter umgarnt. Am 12. August zieht sie in nur ⅞° südlichem Abstand an ihm vorüber. Das auffällige Planetenpaar sollte man nicht verpassen. Venus eilt der Sonne hinterher und verkürzt dabei ihren westlichen Abstand merklich von 38° am 1. auf 31½° am 31., was sich auch auf ihre Aufgänge auswirkt, die sich um eine knappe Stunde verspäten. Die scheinbare Helligkeit von Venus liegt Ende Monat knapp unter –4.00mag. |

| Mars | Mars ist Anfang August nur noch während einer guten halben Stunde teleskopisch zu sehen. Die Sonne schliesst immer näher zu ihm auf, und so verblasst der Planet zusehends. Auch seine scheinbare Helligkeit von +1.56mag lässt ihn spätestens ab Mitte Monat nicht mehr gegen die helle Dämmerung durchsetzen. Wenn es dunkel genug wäre, geht der Rote Planet bereits unter. Am 8. durchschreitet er den Himmelsäquator um 23:32 Uhr MESZ im Sternbild der Jungfrau südwärts. |

| Jupiter | Langsam setzt sich Jupiter am Morgenhimmel immer besser durch; seine Aufgänge erfolgen immer früher. Eine hübsche Konstellation erleben wir am 20. August, wenn die abnehmende Mondsichel zwischen Jupiter und Venus Halt macht. |

| Saturn | Der Ringplanet ist seit Mitte Juli rückläufig in den Fischen unterwegs, nur 2.° vom Frühlingspunkt entfernt und in Nachbarschaft von Neptun, an dem er am 8. etwas mehr als 1° südlich vorbeizieht. Die Konjunktion kann man ab 23:00 Uhr MESZ teleskopisch über dem Osthorizont beobachten. Neptun ist als leicht blaugrünliches Scheibchen und +7.83mag hell zu sehen, während Saturn +0.80mag hell leuchtet. Die Saturnringe erscheinen wieder zu 2.5″ geöffnet. |

| Uranus | Uranus geht deutlich vor Venus und Jupiter auf. Wir können ihn südlich der Plejaden teleskopisch beobachten. |

| Neptun | Neptun strebt fast synchron mit Saturn seiner diesjährigen Opposition entgegen und wandert derzeit ebenfalls rückläufig vor den Sternen. Von den acht Planeten bietet er selbst am Fernrohr keinen nachhaltigen Anblick. Mehr als ein 2.4″ durchmessendes Scheibchen wird man nicht sehen. In leistungsstarken Teleskopen kann man immerhin noch den +13.46mag lichtschwachen Eismond Triton erkennen. Wer ab Spätsommer eine Sternwarte aufsucht, dürfte an einem klaren Abend mit dem fernen Blick auf Neptun beglückt werden. |

Werden Sie «Gold-, Silber- oder Bronze-Member» und profitieren Sie auch von unserem detaillierten täglichen Astrokalender!