Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

Thema des Monats: Der 25. Sonnenaktivitätszyklus – stärker als erwartet

Seit November 2019 ist der 25. Sonnenaktivitätszyklus gestartet, dies nach einer aussergewöhnlich langen inaktiven Phase, wo uns die Sonne während vieler Tage völlig fleckenfrei erschien. Jetzt aber erreicht der Zyklus seinen Höhepunkt. Entgegen der Prognose dürfte er ähnlich stark ausfallen wie der Vorgängerzyklus.

Seit der Erfindung und Nutzung des Fernrohrs für astronomische Zwecke im frühen 17. Jahrhundert werden die Sonnenflecken beobachtet und auch aufgezeichnet. Eine systematische Zählung gibt es allerdings erst seit 1849, initiiert durch den Zürcher Astronom Rudolf Wolf, der im genannten Jahr eine Methode zur Zählung und Erfassung der Sonnenflecken entwickelte (Wolf’sche Relativzahl).

Die ersten nachweislich datierten Sichtungen von Sonnenflecken gehen ins 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. zurück (Theophrastos v. Ereso). Auch aus China gibt es Aufzeichnungen. Damals konnte man sich diese dunklen Gebiete nicht erklären. Es kursierten zahlreiche Vorstellungen, etwa von Planeten, die vor der Sonne durchzogen, von «dunklen Löchern», «schwimmender Schlacke» oder kühleren Stellen. Auch mit den ersten Fernrohren konnte das Rätsel der Sonnenflecken vorderhand nicht erklärt werden. Immerhin formulierte Galileo Galilei die richtige Vermutung, dass die dunklen Stellen Strukturen der Sonnenoberfläche sein müssten und nicht irgendwelche Objekte, die vor der Sonne durchschwebten.

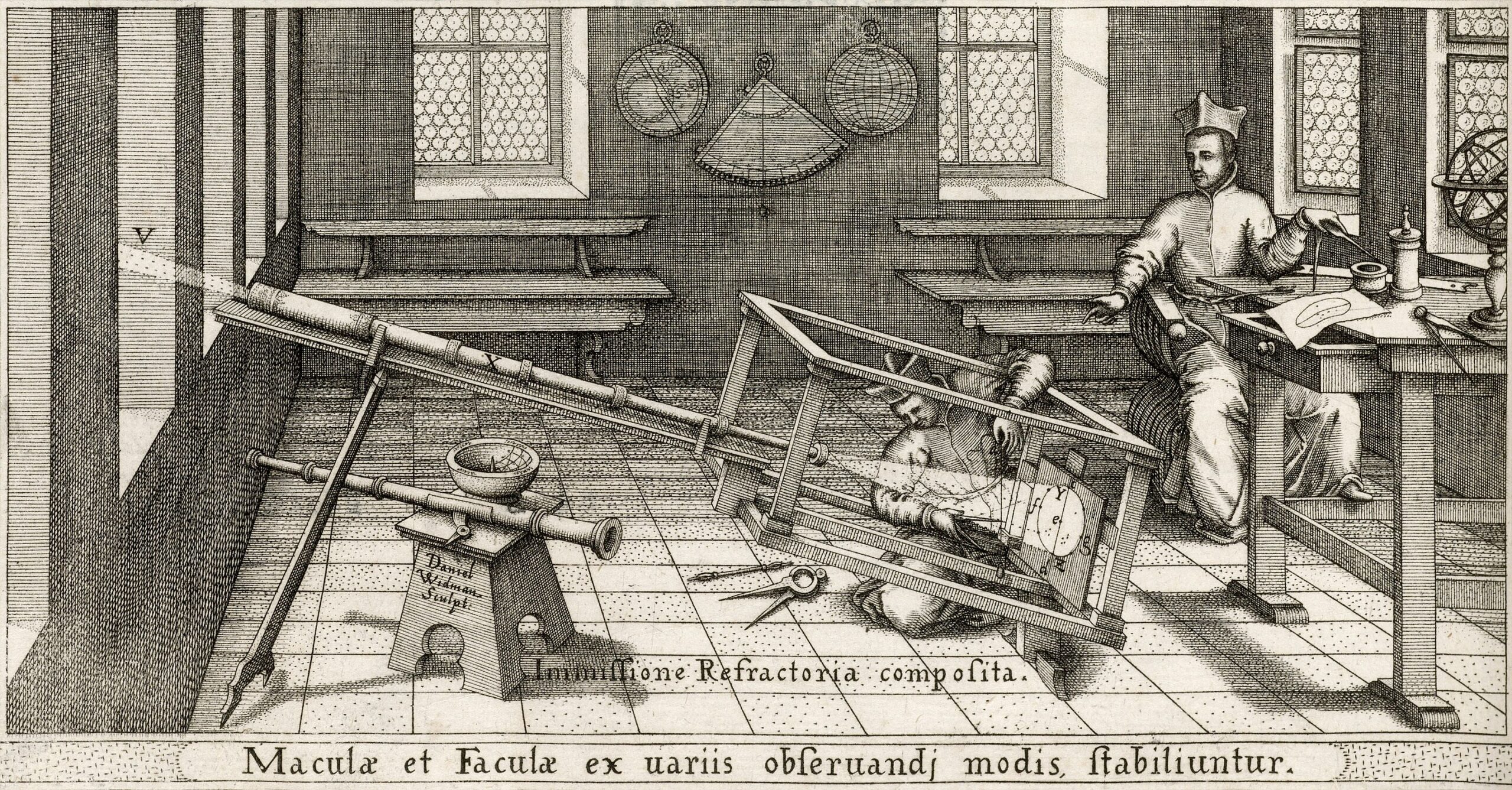

Von Thomas Harriot, einem englischen Naturphilosophen und Astronom, stammt eine der wohl ersten Aufzeichnungen eines Sonnenflecks (1610). Unabhängig voneinander, entdeckten in jener Zeit Astronomen die Sonnenflecken, so auch Johann Fabricius. Erste Langzeitbeobachtungen wurden schliesslich von Galilei und Christoph Scheiner durchgeführt. Letzterer baute einen Projektionsschirm, an dem er im Turm der Heilig-Kreuz-Kirche in Ingolstadt seine Sonnenbeobachtungen durchführen konnte. Er bemerkte, wie die Sonnenflecken zum solaren Äquator hin schneller wanderten als jene in den höheren heliografischen Breiten. Da er fest davon überzeugt war, bei der Sonne handle es sich um einen «reinen» Körper mit fester Oberfläche, glaubte er im Unterschied zu Galilei nicht an ein Phänomen auf der Sonne selbst.

Christoph Scheiner beobachtete die Sonne mit einem selbstgebauten Projektionsschirm. (Quelle: Wikipedia)

Christoph Scheiner beobachtete die Sonne mit einem selbstgebauten Projektionsschirm. (Quelle: Wikipedia)

Maunder-Minimum: Ein äusserst fleckenloses halbes Jahrhundert

In der Zeit von 1645 bis 1715 zeigte sich die Sonne über weite Strecken fleckenarm. Beobachtungen gab es damals nur noch sporadisch. Unsere Sonne durchlief eine ausserordentlich inaktive Phase, die als Maunder-Minimum in die Geschichte einging. Der englische Astronom Edward Walter Maunder (1851 – 1928), der am Royal Greenwich Observatory tätig war und sich mit dem Sonnenmagnetismus beschäftigte, fotografierte und vermass die Sonnenflecken. Er soll angeblich das von Friederich Wilhelm Gustav Spörer beschriebene Gesetz, nachdem ein neuer Sonnenzyklus nach rund 11 Jahren in den hohen heliografischen Breiten einsetzt und sich die Flecken im Laufe des Zyklus zunehmend in Richtung Sonnenäquator verlagern, beobachtet haben. Die Gesetzmässigkeit der Wanderschaft der Sonnenflecken hat Richard Christopher Carrington um das Jahr 1861 entdeckt und beschrieben. Maunder wurde durch die Arbeiten Spörers motiviert, denn dieser hatte bereits zwischen 1400 und 1510 eine, später nach ihm benannte «Schwächephase» der Sonne (Spörer-Minimum) ausgemacht.

Interessanterweise fiel die fleckenlose Phase zwischen 1645 bis 1715 mit einer kühlen Epoche der Kleinen Eiszeit zusammen, die vor allem auf der nördlichen Erdhalbkugel ausgeprägt war, allerdings schon vor Beginn des Maunder-Minimums einsetzte. Inwiefern diese Kaltphase auch einer inaktiven Sonne geschuldet ist, wird noch heute diskutiert. Auch andere Faktoren, wie Vulkanausbrüche sowie Änderungen der Erdumlaufbahn um die Sonne können die Phase der Kleinen Eiszeit verstärkt haben. Gesichert ist, dass es in jenen Jahrzehnten von Nordamerika über Europa bis nach Asien zahlreiche extrem kalte Winter gab!

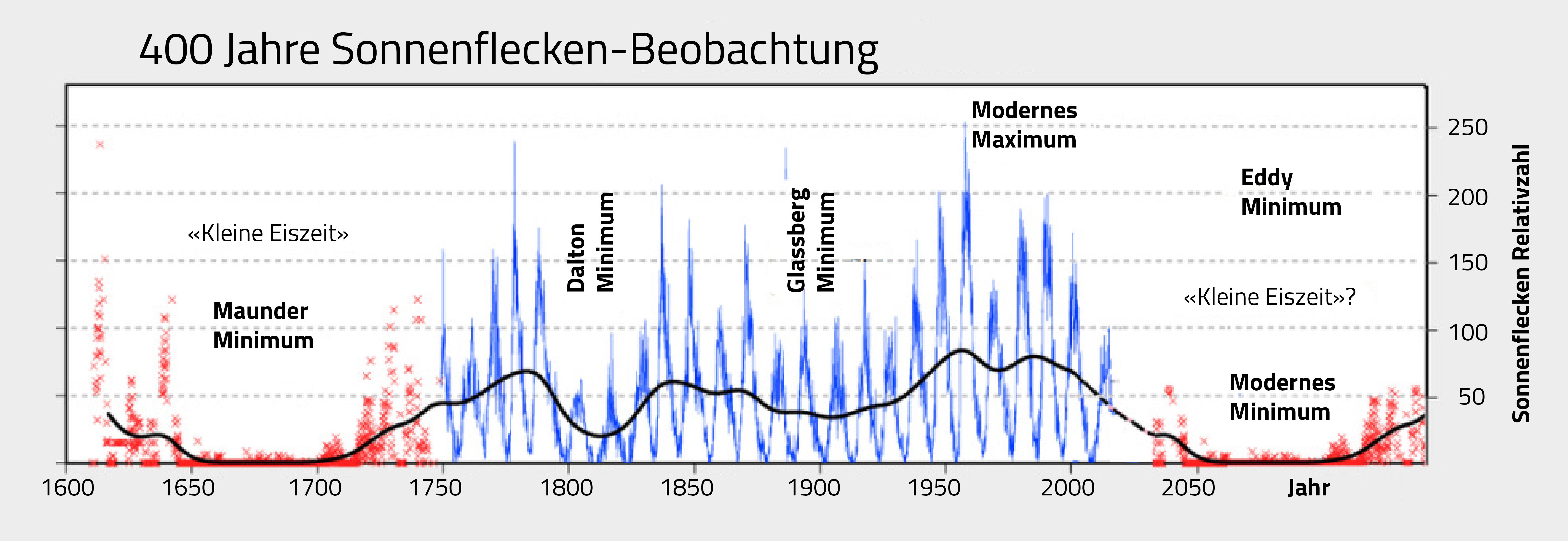

Seit 1749 wiederholen sich die Sonnenzyklen in einem mehr oder weniger elfjährigen Zyklus. Doch die Astronomen vermuten, dass wir in den kommenden Jahrzehnten in ein «modernes Minimum» kommen könnten. (Quelle: Wikipedia)

Seit 1749 wiederholen sich die Sonnenzyklen in einem mehr oder weniger elfjährigen Zyklus. Doch die Astronomen vermuten, dass wir in den kommenden Jahrzehnten in ein «modernes Minimum» kommen könnten. (Quelle: Wikipedia)

Rudolf Wolf konnte dank tausender von Aufzeichnungen aus dem Zeitraum vom 17. bis 19. Jahrhundert die Entwicklung der Sonnenflecken bis in die Zeit von Galilei zurück rekonstruieren. Dabei fiel ihm ab 1749 das von Samuel Heinrich Schwabe beschriebene regelmässige Auf- und Ab der Sonnenfleckenhäufigkeit mit einer Periode von rund 11 Jahren auf. Wolf nummerierte die Sonnenzyklen, beginnend mit dem nullten Zyklus im Jahr 1749. Alle Zyklen davor tragen negative Zahlen.

Was geschieht auf der Sonne alle rund 11, respektive 22 Jahre?

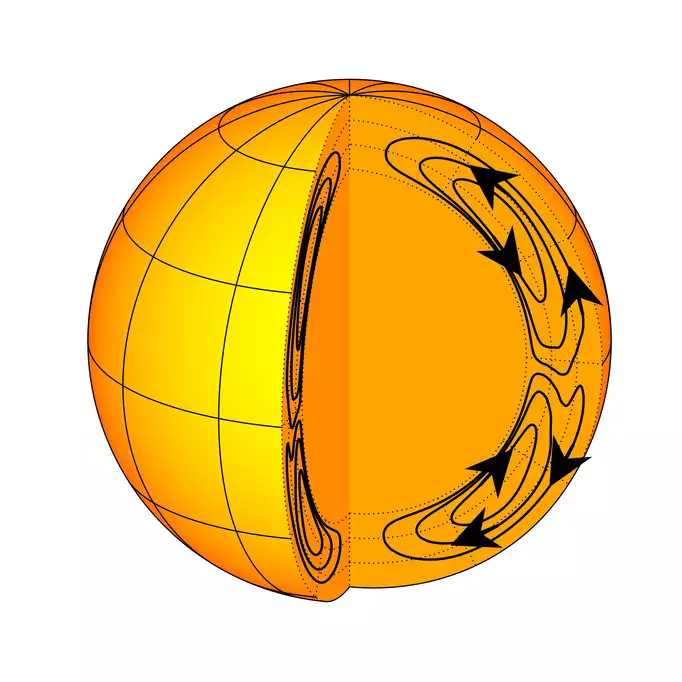

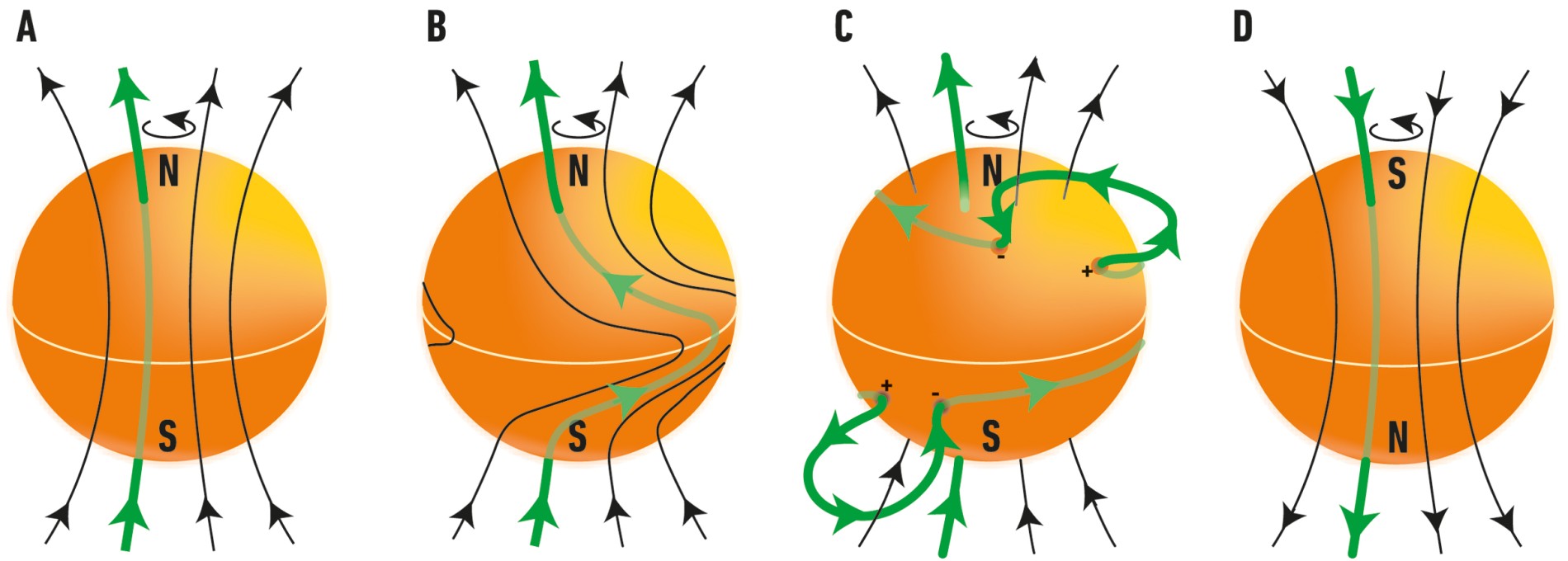

Der bekannte 11-Jahres-Sonnenzyklus wird auch «Schwabe-Zyklus» genannt. Die Ursache liegt in der Umpolung des solaren Magnetfeldes. Alle 11 Jahre sind die magnetischen Pole vertauscht, und nach 22 Jahren wird wieder der magnetische Ursprungszustand erreicht. Seit Langem rätseln die Wissenschaftler, was sich unter der «Sonnenoberfläche» wirklich abspielt und was hinter dem Zyklus genau steckt. Die Schicht aus heissem Plasma (elektrisch leitendes Gas) reicht bis in eine Tiefe von 200’000 km. In dieser «Kugelschale» ist das Plasma im wörtlichen Sinne am Kochen und ständig in Bewegung. Wir nennen diese Zone auch Konvektionszone, wo heisse Gase aufsteigen und «kühlere» absinken. Unlängst haben Forscher herausgefunden, dass es sich um eine einfache Strömungsgeometrie handelt; es findet eine Art Umwälzung des Plasmas alle 22 Jahre (Hale-Zyklus) statt. Die in Richtung Äquator verlaufende Strömung lässt daher Sonnenflecken während eines ganzen Zyklus stets näher an den Äquator heranrücken (Beobachtungen von Spörer).

Gewaltige Ströme: Im Innern der Sonne bewegt sich Plasma oberflächennah in Richtung der Pole und an der Basis der Konvektionszone in Richtung Äquator (oben). Unten sehen wir schematisch, wie die magnetische Umpolung der Sonne erfolgt. (Quelle: Max-Planck Institut)

Da wir es bei der Sonne mit einer Plasmakugel zu tun haben, ist die magnetische Situation etwas komplexer als bei der Erde. In der Äquatorregion rotiert die Sonne schneller (in 25 Tagen) als in den höheren heliografischen Breiten (30 Tage); wir haben es mit einer differenziellen Rotation zu tun. So werden die Süd-Nord verlaufenden Magnetfeldlinien im Laufe eines Zyklus richtiggehend auseinandergezogen und verwickelt. Das einst bipolare Feld wird regelrecht verzerrt. Plötzlich beginnen einzelne Feldlinien die Sonnenoberfläche auch in mittleren heliografischen Breiten zu «durchbrechen» und stören dabei den Energietransport (Wärmetransport) aus dem Sonneninnern. Es entstehen lokale Bögen und deren Aus- und Eintrittspunkt entstehen Sonnenflecken, rund 4’000 °C bis 5’500 °C «kühlere» Gebiete, die weniger Licht abstrahlen als die unmittelbare Umgebung und in deren Umfeld es zu Ausbrüchen kommt. Sonnenflecken treten zumeist paarweise auf. Der vorauslaufende Fleck liegt dem Äquator näher und hat die aktuelle Polarität der Hemisphäre, in dem er sich befindet. In Zeiten des solaren Maximums, in dem wir uns derzeit befinden, kommt es in den Feldbögen immer wieder zu «Kurzschlüssen», was das Magnetfeld unvermittelt zusammenbrechen lässt und Plasma in Form eines koronalen Massenauswurfs freisetzt.

Nach einem solaren Maximum, wenn die Umpolung erfolgt ist, stabilisiert sich das Magnetfeld; die Sonne tritt in eine ruhigere Phase ein (solares Minimum), ehe der beschriebene Vorgang von Neuem beginnt.

Der 25. Zyklus – und was ist in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten?

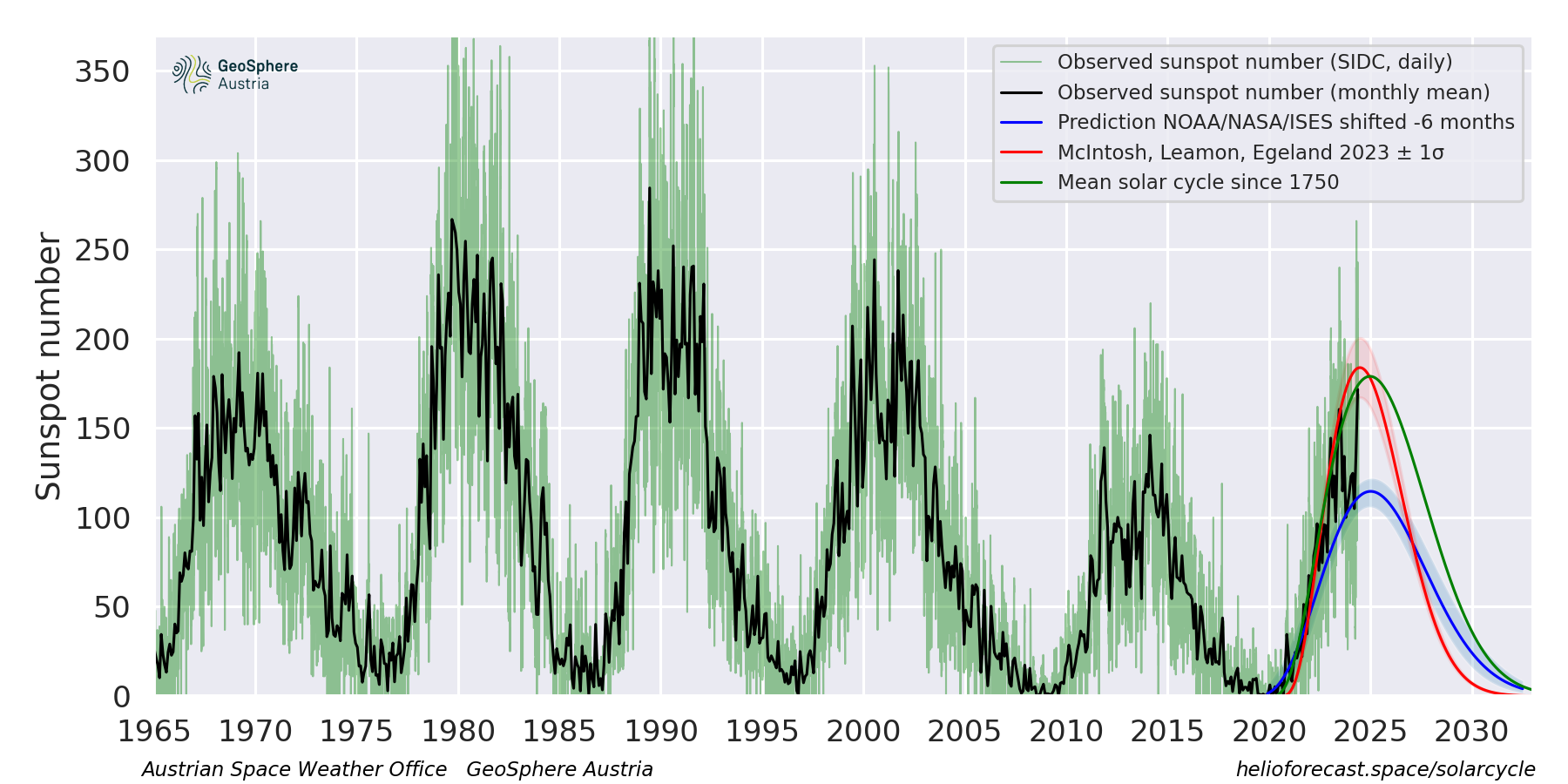

Obwohl der 25. Sonnenfleckenzyklus vor einigen Jahren tiefer als der 24. prognostiziert und sein Maximum zwischen November 2024 und März 2026 vorhergesagt wurde, scheint sich dies alles nicht ganz zu bewahrheiten. Auch die Anzahl Sonnenflecken zwischen 140 und 170 wird deutlich höher ausfallen als der Höchstwert des 24. Zyklus (119), und das Maximum erwarten die Astronomen nun zwischen Januar und Oktober 2024. Dass die einstige Prognose nicht eintreffen wird, hat sich schon eine ganze Weile abgezeichnet. Bereits ab Ende 2020 lagen die Sonnenflecken konstant über den Prognosen und seit dem Herbst 2021 war die Zahl der Sonnenflecken sogar immer über dem Toleranzbereich der vorhergesagten Werte.

Aktuell liegt der 25. Aktivitätszyklus über dem Vorgängerzyklus und auch deutlich über der ursprünglichen Prognose (blaue Kurve). (Quelle: GeoSphere Austria)

Was uns die nächsten Jahrzehnte erwarten wird, ist spekulativ. Jedoch gibt es Forschungsarbeiten, denen zufolge die Sonne zwischen 2020 und bis ca. 2055 in eine inaktive Phase übergehen könnte. Jedenfalls sind der 24. und auch der 25. Zyklus deutlich niedriger als die Zyklen davor. Ob allerdings ein analoges Phänomen wie das Maunder-Minimum eintritt, können wir vorderhand nicht vorhersagen. Dies wird sich zeigen.

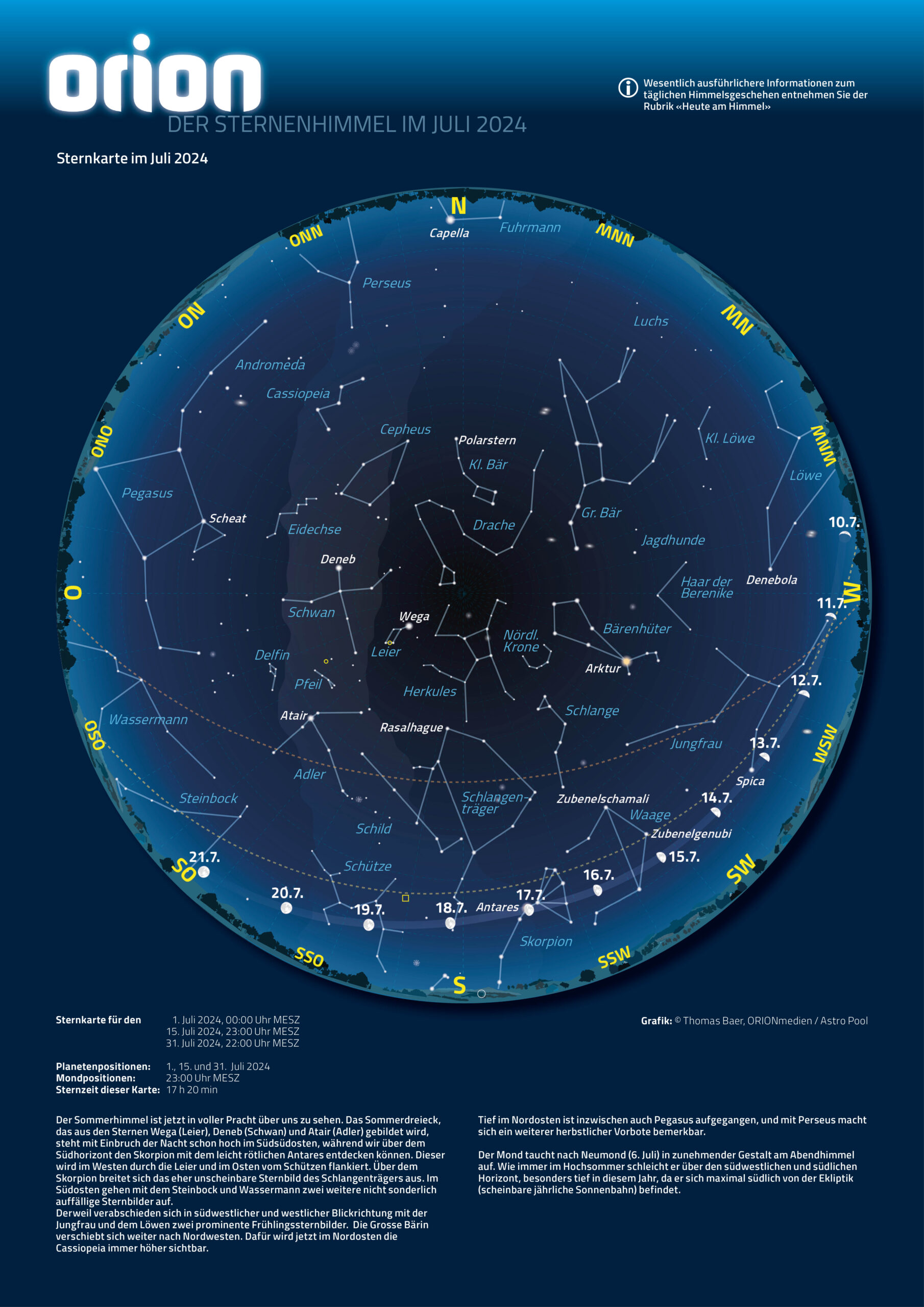

Astronomische Ereignisse im Juli 2024

Die schönsten Monatsereignisse im Überblick

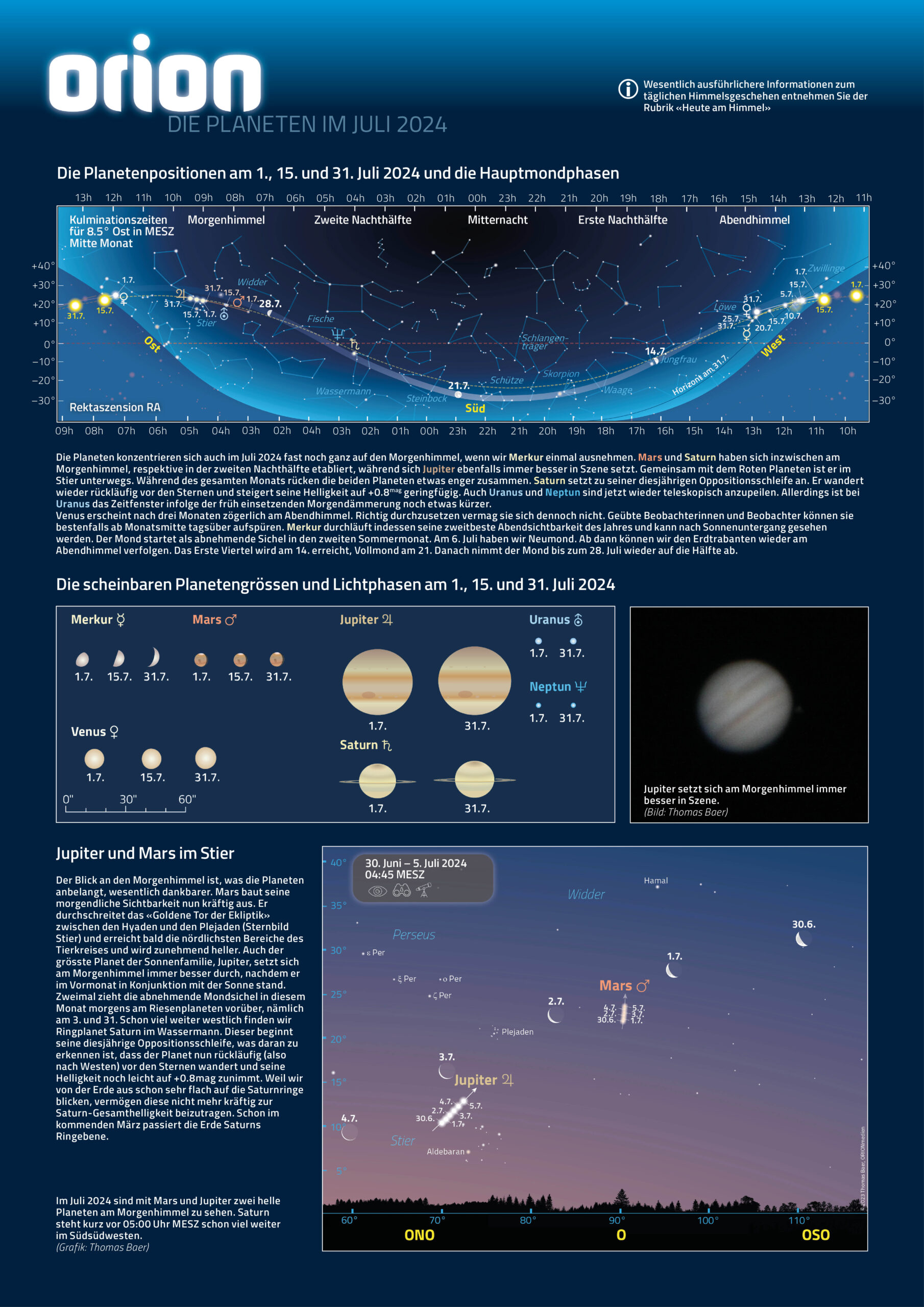

| Sonne | Die Sonne hat ihren Scheitelpunkt durchlaufen und wandert im Laufe des Julis aus den Zwillingen in den Krebs. Über den gesamten Monat betrachtet, sieht die Situation wie folgt aus: Die Sonnenaufgänge verspäten sich um 30 Minuten: Am 1. Juli geht die Sonne um 05:33 Uhr MESZ auf, am 15. um 05:46 Uhr MESZ und am Monatsletzten um 06:03 Uhr MESZ. Abends beträgt die Verfrühung der Sonnenuntergänge 26 Minuten, von 21:27 Uhr MESZ (am 1.) auf 21:01 Uhr MESZ am 31. Die Sonne nimmt wieder Südwärtskurs auf. Am 1. steht sie noch 65.6° hoch im Süden, am 15. dann 63.6° und sinkt bis zum 31. weiter auf 60.6° ab. |

| Mond | Der Mond startet als abnehmende Mondsichel in den zweiten Sommermonat. Am 3. Juli können wir sie 4¼° nördlich von Jupiter sehen. Neumond haben wir am 6. Bis über die Vollmondphase hinaus ist der Erdtrabant dann weitestgehend am Abend-, später am Nachthimmel sehen. Am 14. erscheint er halb beschienen (Erstes Viertel). Vollmond haben wir dann am 21. im Sternbild Steinbock. Bis zum Monatsende nimmt der Mond wieder ab; wir sehen ihn am 28. im Letzten Viertel. |

| Merkur | Der sonnennächste Planet eilt vor der Sonne her. Dadurch nimmt sein Abstand vom Tagesgestirn nur langsam zu. Am 22. Juli erreicht Merkur mit 26° 56′ die grösste östliche Elongation, eine recht grosse Entfernung, weil der Planet wenige Tage vor dem Termin seinen sonnenfernsten Punkt, das Aphel, durchläuft. Schon ab Monatsbeginn können wir den flinken Planeten gegen 22:00 Uhr MESZ –0.51mag hell rund 5° hoch im Westnordwesten entdecken. Um den 10. herum verharrt seine Höhe während einiger Tage bei etwa 5¼° und +0.0mag scheinbarer Helligkeit, ehe er ab Monatsmitte langsam wieder absinkt. Durch das frühere Eindunkeln kann man Merkur jetzt schon ab 21:45 Uhr MESZ aufspüren. |

| Venus | Venus zog im Vormonat während dreier Tage hinter der Sonne vorbei, ein Ereignis, das man verständlicherweise nicht beobachten konnte. Im Juli 2024 befreit sie sich langsam östlich vom Tagesgestirn, wobei ihr Winkelabstand nur langsam anwächst. Da sich der Planet in Richtung Krebs entfernt, steht er tiefer als die Sonne, womit wir ihn noch nicht am Abendhimmel sehen können. Die geometrischen Verhältnisse sind ungünstig. Wenn die Sonne 5° unter dem Horizont steht, geht Venus bereits unter. |

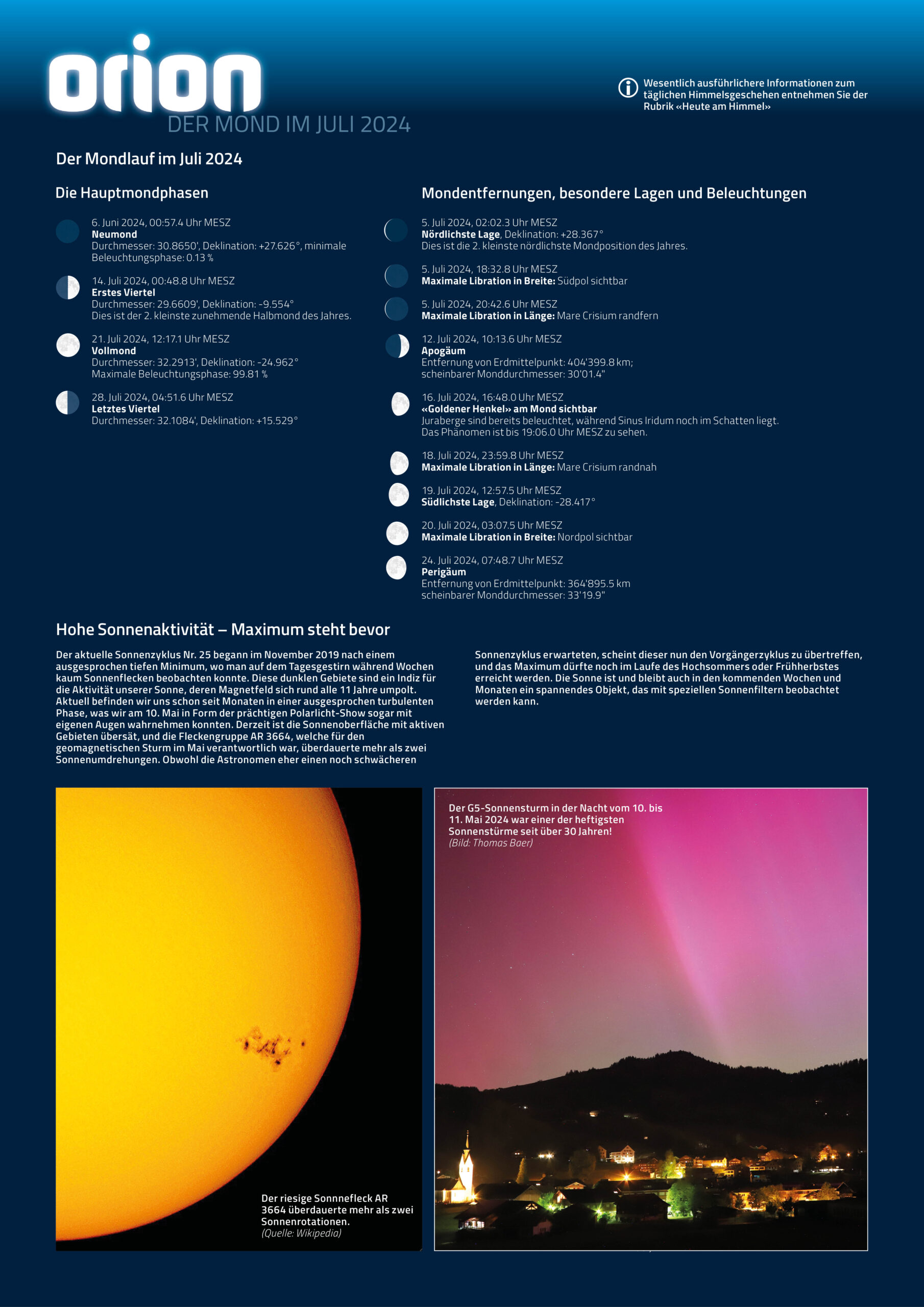

| Mars | Mars baut seine morgendliche Sichtbarkeit nun kräftig aus. Er durchschreitet das «Goldene Tor der Ekliptik» zwischen den Hyaden und den Plejaden (Sternbild Stier) und erreicht bald die nördlichsten Bereiche des Tierkreises, während sich die Sonne bereits wieder auf dem absteigenden Ast befindet. Auch was die scheinbare Helligkeit des Planeten anbelangt, wird der Rote Planet zusehends auffälliger. Bis zum Monatsletzten erreicht er +0.9mag und ist damit bereits so hell wie der Riesenstern Antares im Skorpion. Im Laufe des Monats können wir verfolgen, wie Mars immer näher zum deutlich helleren Jupiter aufschliesst. Er wird ihn aber erst im nächsten Monat ein- und überholen. Am 1. Juli geht Mars kurz nach 02:30 Uhr MESZ im Ostnordosten auf, am 31. eine Stunde früher. |

| Jupiter | Auch der grösste Planet der Sonnenfamilie setzt sich am Morgenhimmel immer besser durch. Nachdem er das «Goldene Tor der Ekliptik» durchlaufen hat, passiert er am 13. Aldebaran in 4¾° nördlichem Abstand. Mit –2.1mag ist Jupiter so auffällig, dass er auch von weniger geübten Himmelsbeobachtern sofort erkannt wird. Zweimal zieht die abnehmende Mondsichel in diesem Monat morgens am Riesenplaneten vorüber, nämlich am 3. und 31. |

| Saturn | Ringplanet Saturn beginnt nun seine diesjährige Oppositionsschleife, was daran zu erkennen ist, dass der Planet nun rückläufig vor den Sternen wandert und seine Helligkeit noch leicht auf +0.8mag zunimmt. Weil wir von der Erde aus schon sehr flach auf die Saturnringe blicken, vermögen diese nicht mehr kräftig zur Saturn-Gesamthelligkeit beizutragen. Schon im kommenden März passiert die Erde Saturns Ringebene. |

| Uranus | Langsam vergrössert der ferne Planet seinen westlichen Abstand von der Sonne und kann teleskopisch ab etwa Monatsmitte wieder am Morgenhimmel aufgespürt werden. |

| Neptun | Neptun kommt am 3. Juli zum Stillstand und setzt zu seiner Oppositionsschleife an. Sein Umkehrpunkt liegt nur etwas mehr als 1° südlich des Frühlingspunktes. |

Werden Sie «Gold-, Silber- oder Bronze-Member» und profitieren Sie auch von unserem detaillierten täglichen Astrokalender!