Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

Thema des Monats: Kugelsternhaufen

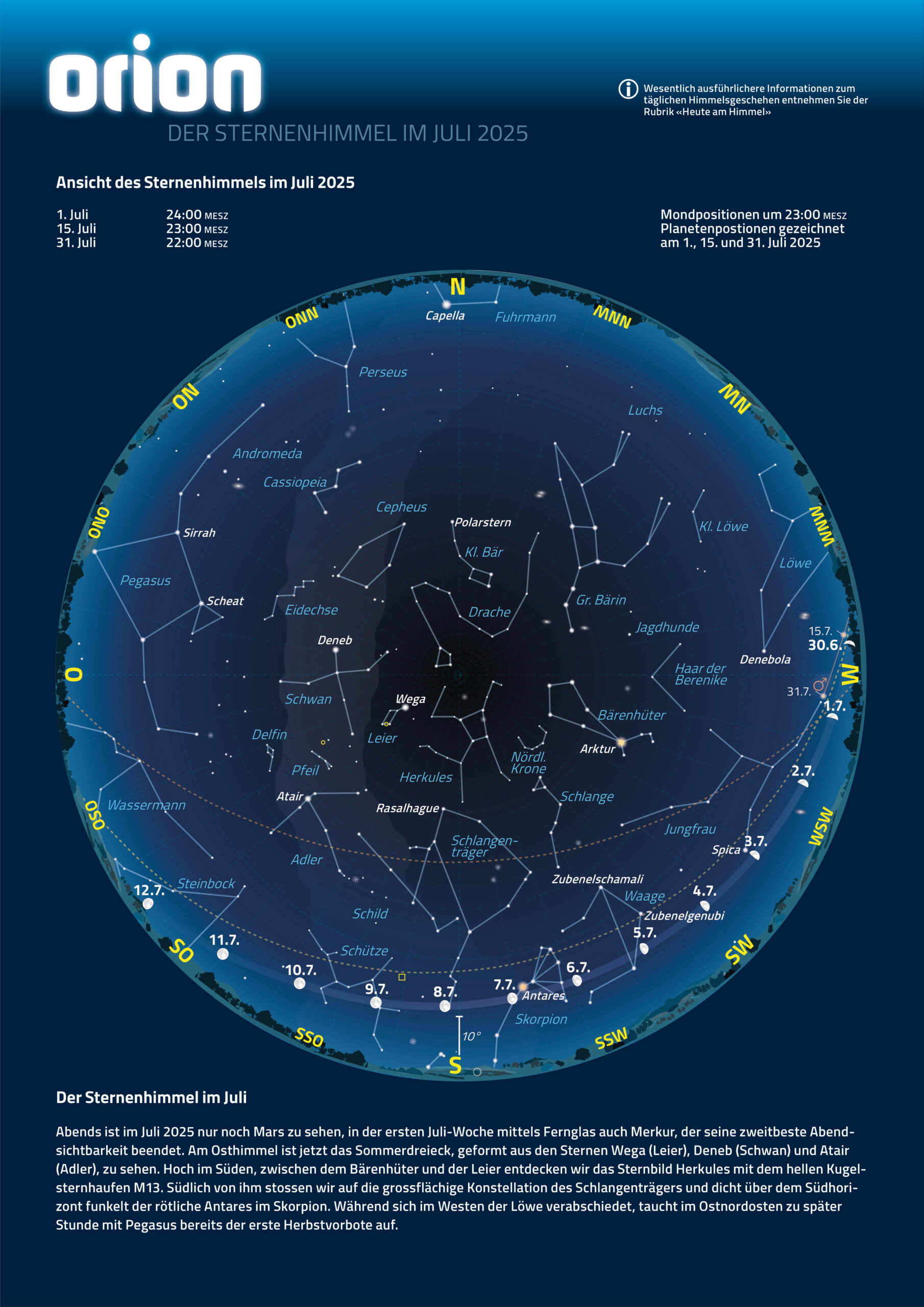

Kugelsternhaufen zählen mitunter zu den eindrücklichsten Objekten, die man durch ein Fernrohr beobachten kann. Am Sommerhimmel sind mit M13 und M92 im Herkules, M 5 in der Schlange und M10 und M12 im Schlangenträger gleich mehrere solcher Kugelhaufen zu sehen. Diese Objekte sind auch morphologisch äusserst interessant.

Sie beherbergen mehrere hunderttausend Sterne. In ihren Zentren ist die Sterndichte viel höher und führt zu gegenseitigen Bahnstörungen. Die Sterne sind in steter Bewegung. Ein Blick durch ein Teleskop ab etwa 150-facher Vergrösserung erklärt, warum diese Gebilde Kugelsternhaufen oder Kugelhaufen heissen. Die Sterne sind gravitativ gebunden und die Kugelhaufen selbst sind Teil der Galaxien; sie bewegen sich weiträumig auf elliptischen Bahnen um das Galaxienzentrum. In unserer Milchstrasse sind nicht weniger als 150 Kugelhaufen bekannt, in der Andromeda-Galaxie (M31) hat man rund 500 solcher Objekte entdeckt. Die Wissenschaftler vermuten, dass in noch grösseren Galaxien, etwa in M87, gut und gerne bis zu 10‘000 Kugelhaufen in deren Halo in Entfernungen von über 120‘000 Lichtjahren ihre Runden drehen. Typischerweise beobachten wir Kugelsternhaufen in Distanzen zwischen 15‘000 bis 30‘000 Lichtjahren.

Messier 13 (M13) oder NGC 6205 ist ein Kugelsternhaufen mit etwa 300‘000 Sternen im Herkules, der 1714 von Edmond Halley entdeckt und am 1. Juni 1764 von Charles Messier katalogisiert wurde. M13 hat einen Durchmesser von etwa 145 Lichtjahren und ist 25‘000 Lichtjahre von der Erde entfernt. (Quelle: Wikipedia, Guiseppe Donatiello)

Messier 13 (M13) oder NGC 6205 ist ein Kugelsternhaufen mit etwa 300‘000 Sternen im Herkules, der 1714 von Edmond Halley entdeckt und am 1. Juni 1764 von Charles Messier katalogisiert wurde. M13 hat einen Durchmesser von etwa 145 Lichtjahren und ist 25‘000 Lichtjahre von der Erde entfernt. (Quelle: Wikipedia, Guiseppe Donatiello)

Im Unterschied zu offenen Sternhaufen wie etwa M44 (Krippe) oder M45 (Plejaden) haben die Sterne in Kugelhaufen ein hohes Alter. Es handelt sich um Population-II-Sterne, die eine geringe Metallizität aufweisen und ein Alter von über 6 Milliarden Jahren haben. Dies konnten die Astronomen anhand der Sternspektren herausfinden. Die Altersbestimmung von Kugelhaufen ist somit einfach, da alle Sterne ein identisches Alter haben. Eine weitere Eigenart: In diesen Sternhaufen können keine neuen Sterne entstehen. Auch Planetenbahnen wären in der Regel instabil.

Die Sterne in den Kugelhaufen zählen zu den ersten, die sich in Galaxien gebildet hatten. Allerdings versteht man ihre Entstehung und Entwicklung bis heute noch nicht. Was aber klar ist, dass Kugelhaufen anderer Natur als elliptische Zwerggalaxien sind und als eigenständige Komponente der Galaxie betrachtet werden müssen.

Dieses von der Advanced Camera for Surveys des Hubble-Weltraumteleskops aufgenommene Bild zeigt den Kern des grossen Kugelsternhaufens Messier 13 und bietet einen aussergewöhnlich klaren Blick auf die Hunderttausenden von Sternen in diesem Haufen, einem der hellsten und bekanntesten am Himmel. Messier 13 ist nur 25‘000 Lichtjahre entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 145 Lichtjahren. Seit seiner Entdeckung durch den berühmten britischen Astronomen Edmund Halley im Jahr 1714 zieht er die Blicke auf sich. Der Haufen liegt im Sternbild Herkules und ist so hell, dass er unter den richtigen Bedingungen sogar mit bloßem Auge sichtbar ist. Halley schrieb: «Dies ist nur ein kleiner Fleck, aber er zeigt sich mit blossem Auge, wenn der Himmel klar und der Mond nicht da ist.» Messier 13 war das Ziel einer symbolischen Botschaft des Arecibo-Radioteleskops, die 1974 gesendet wurde, um möglichen außerirdischen Intelligenzen die Existenz der Menschheit mitzuteilen. Neuere Studien deuten jedoch darauf hin, dass Planeten in der dichten Umgebung von Kugelsternhaufen sehr selten sind. Dieses Bild wurde aus Bildern erstellt, die mit dem Weitwinkelkanal der Advanced Camera for Surveys des Hubble-Weltraumteleskops aufgenommen wurden. Daten durch einen Blaufilter (F435W) sind blau, Daten durch einen Rotfilter (F625W) grün und Nahinfrarotdaten (durch den Filter F814W) rot eingefärbt. Die Belichtungszeiten betragen 1480 s, 380 s bzw. 567 s, und das Sichtfeld hat einen Durchmesser von etwa 2.5 Bogenminuten. (Quelle: ESA/Hubble and NASA)

Dieses von der Advanced Camera for Surveys des Hubble-Weltraumteleskops aufgenommene Bild zeigt den Kern des grossen Kugelsternhaufens Messier 13 und bietet einen aussergewöhnlich klaren Blick auf die Hunderttausenden von Sternen in diesem Haufen, einem der hellsten und bekanntesten am Himmel. Messier 13 ist nur 25‘000 Lichtjahre entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 145 Lichtjahren. Seit seiner Entdeckung durch den berühmten britischen Astronomen Edmund Halley im Jahr 1714 zieht er die Blicke auf sich. Der Haufen liegt im Sternbild Herkules und ist so hell, dass er unter den richtigen Bedingungen sogar mit bloßem Auge sichtbar ist. Halley schrieb: «Dies ist nur ein kleiner Fleck, aber er zeigt sich mit blossem Auge, wenn der Himmel klar und der Mond nicht da ist.» Messier 13 war das Ziel einer symbolischen Botschaft des Arecibo-Radioteleskops, die 1974 gesendet wurde, um möglichen außerirdischen Intelligenzen die Existenz der Menschheit mitzuteilen. Neuere Studien deuten jedoch darauf hin, dass Planeten in der dichten Umgebung von Kugelsternhaufen sehr selten sind. Dieses Bild wurde aus Bildern erstellt, die mit dem Weitwinkelkanal der Advanced Camera for Surveys des Hubble-Weltraumteleskops aufgenommen wurden. Daten durch einen Blaufilter (F435W) sind blau, Daten durch einen Rotfilter (F625W) grün und Nahinfrarotdaten (durch den Filter F814W) rot eingefärbt. Die Belichtungszeiten betragen 1480 s, 380 s bzw. 567 s, und das Sichtfeld hat einen Durchmesser von etwa 2.5 Bogenminuten. (Quelle: ESA/Hubble and NASA)

Unvorstellbare Sterndichten und exotische Sterne

Die Sterndichte in Kugelsternhaufen ist hoch, besonders im zentralen Bereich. Im Schnitt liegt diese bei etwa 0.4 Sternen pro Kubikparsec, also in einem Würfel von 3.26 Lichtjahren Kantenlänge. Im Zentrum eines Kugelhaufens können sich im selben Volumen 100 bis sogar 1’000 Sterne drängen. Damit wir dies besser einordnen können; die Sterndichte um unsere Sonne beträgt lediglich 0.1 Sterne pro Kubikparsec! Die Durchmesser von Kugelsternhaufen liegen meist zwischen 50 und 450 Lichtjahren.

Es ist nachvollziehbar, dass sich die Sterne gegenseitig beeinflussen und es auch immer wieder zu Beinahekollisionen kommen kann. Dies ist auch der Grund, warum wir in Kugelhaufen wahre Sternexoten finden, etwa Millisekundenpulsare (Sterne, mit 50 Rotationen pro Sekunde und mehr), Röntgendoppelsterne oder Blaue Nachzügler, Sterne, die der Alterung zu widersprechen scheinen, da sie jünger aussehen, als es ihrem Umfeld entspricht.

Was hält die Kugelhaufen zusammen?

Schon in den 1970er-Jahren suchte man nach einer Erklärung für die Kompaktheit dieser Objekte. Der Schlüssel lag bei Schwarzen Löchern. So konnte im Kugelsternhaufen M15 ein mittelschweres Schwarzes Loch nachgewiesen werden (ca. 4’000 Sonnenmassen), und auch im Kugelhaufen Mayall II im Halo der Andromeda-Galaxie fand man ein Schwarzes Loch von 20’000 Sonnenmassen. Die Massen der Schwarzen Löcher sind proportional zur Masse des Kugelhaufens. Die Wissenschaftler sind der Auffassung, dass nicht zwingend ein mittelschweres Schwarzes Loch im Zentrum eines jeden Kugelhaufens vorkommen muss, denn die dichtesten Sterne wandern gemäss der Massentrennung automatisch ins Zentrum. In alten Kugelhaufen sind dies Weisse Zwerge und Neutronensterne.

Astronomische Ereignisse im Juli 2025

Die schönsten Monatsereignisse im Überblick

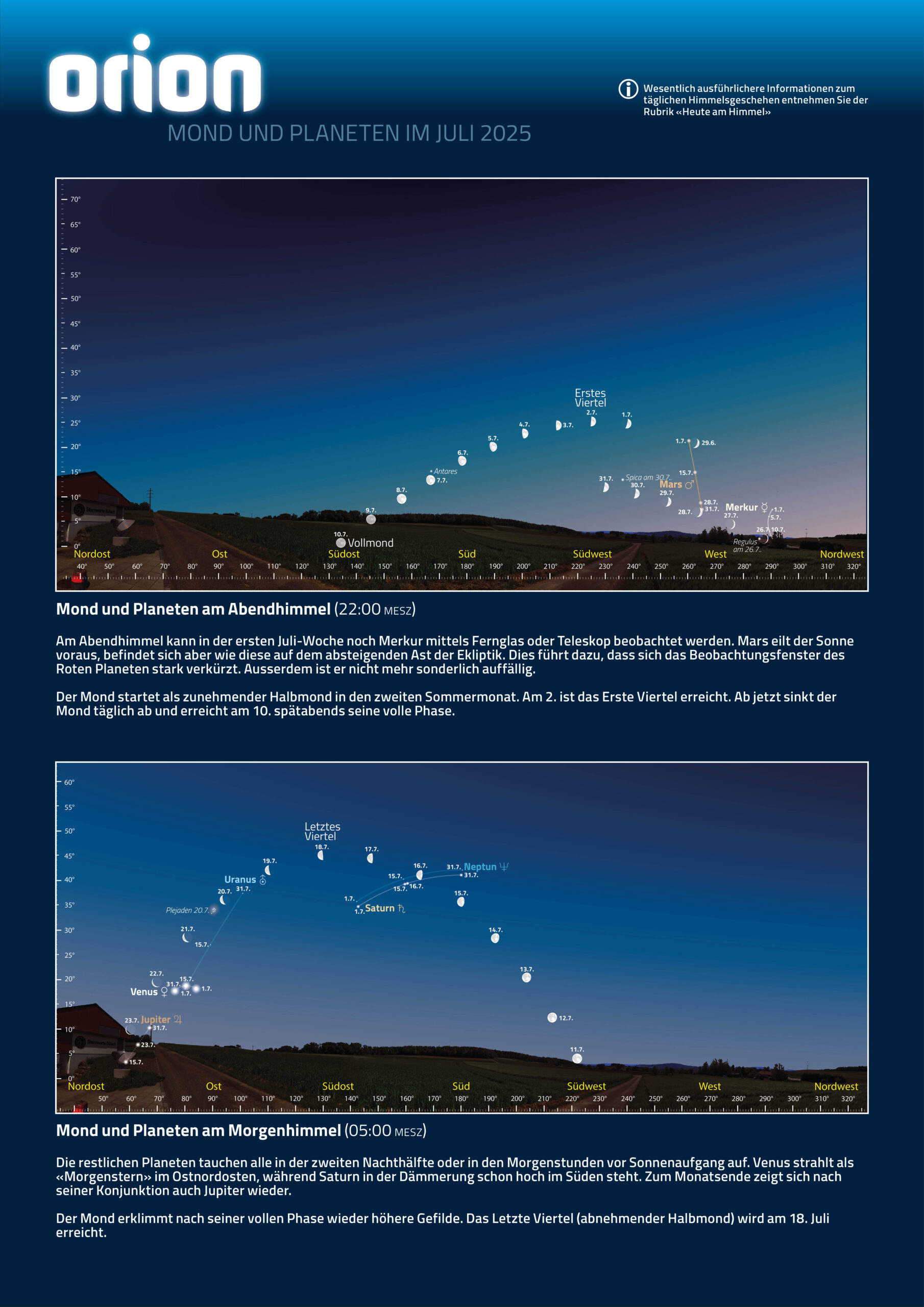

| Sonne | Die hat ihr Plateau erreicht, sprich, sie befindet sich in den höchsten Deklinationen im Sternbild der Zwillinge und sinkt bis zum 31. Juli in den Krebs ab. Morgens verspätet sich der Sonnenaufgang bloss um eine halbe Stunde, was subjektiv auf das Empfinden der Tageslänge noch kaum ins Gewicht fällt, und auch abends merken wir bis Mitte Juli noch kaum, dass es bereits wieder früher dunkel wird. Die Mittagshöhen nehmen über den gesamten Monat betrachtet nur um 5° von 65.6° auf 60.6° ab. Auch diesen Umstand realisieren wir noch kaum; wir haben eben Hochsommer mit maximalem Sonnenhöchststand. |

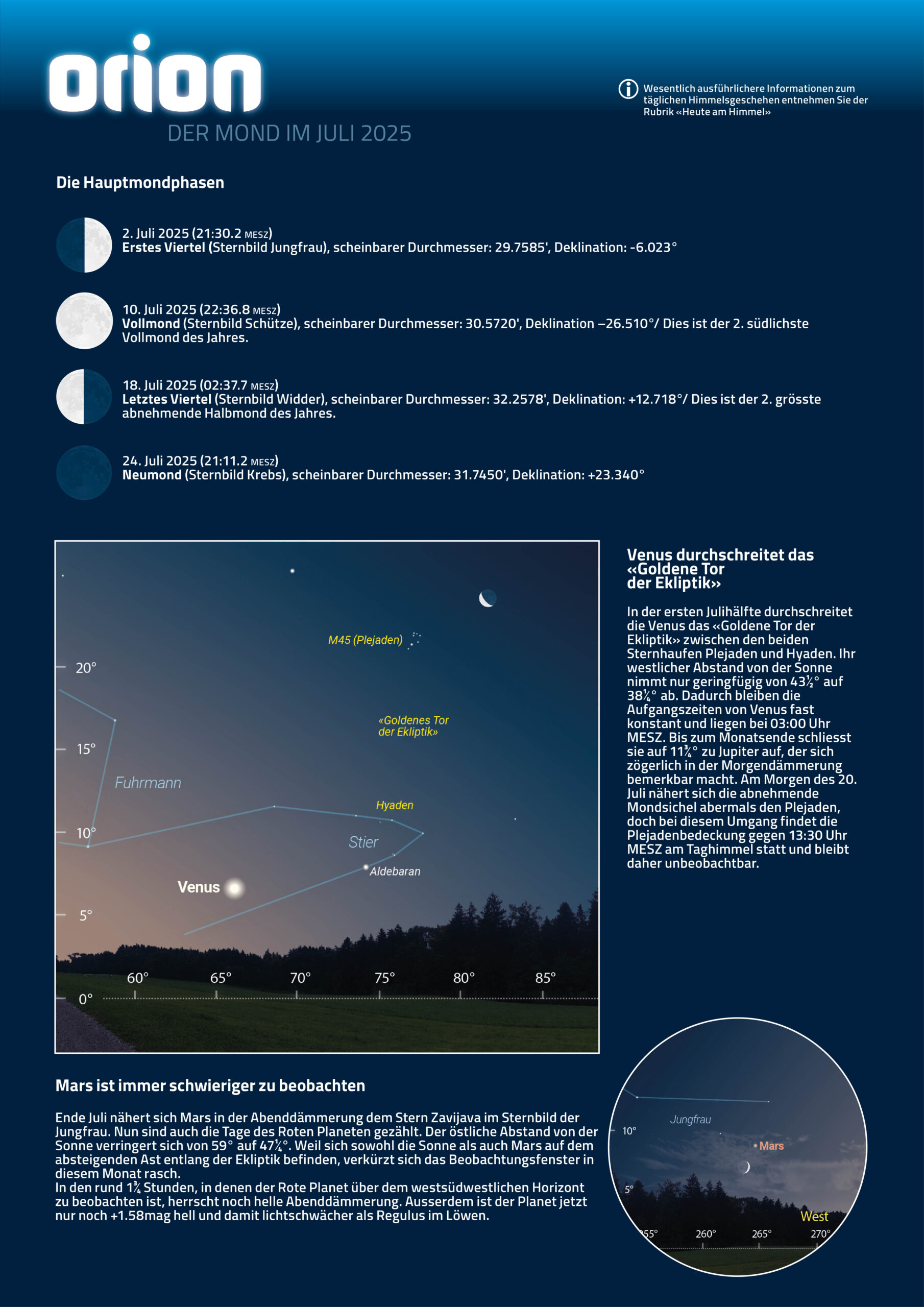

| Mond | Der Mond startet als zunehmender Halbmond (am 2. Juli) in den zweiten Sommermonat und «schleicht» abends weit südlich der Ekliptik durch die Jungfrau, die Waage, den Skorpion und weiter via Schlangenträger in den Schützen, wo wir am 10. zu später Nachtstunde Vollmond haben. Es ist dies der zweitsüdlichste Vollmond des Jahres! Danach verspäten sich die Mondaufgänge immer weiter in die zweite Nachthälfte hinein und später in die Morgenstunden. Nach seiner Vollphase steigt der Mond langsam wieder auf, im Volksmund ist er jetzt «obsigend». Langsam abnehmend begegnet er am 16. Juli dem Ringplaneten Saturn. Das Letzte Viertel (abnehmender Halbmond) wird am 18. erreicht. Abermals steuert die immer dünner werdende Mondsichel auf die Plejaden zu und macht am Morgen des 21. 10¼° nordwestlich von Venus Halt. |

| Merkur | In der ersten Juliwoche können wir noch das Ende der zweitbesten Abendsichtbarkeit Merkurs beiwohnen. Auch wenn der sonnennächste Planet nicht mehr so auffällig leuchtet wie Mitte Juni, können wir ihn am 1. gegen 22:15 Uhr MESZ noch 5° hoch über dem Westnordwesthorizont entdecken. |

| Venus | Spannender ist derzeit der Blick an den Morgenhimmel. Nach ihrer grössten westlichen Elongation von der Sonne Anfang Juni verringert Venus ihren Winkelabstand zur Sonne nur geringfügig von 43½° auf 38¼°. Dies merken wir auch an den fast konstant bleibenden Aufgangszeiten des Planeten. Der «Morgenstern» wandert durch das «Goldene Tor der Ekliptik» zwischen den Plejaden und den Hyaden im Stier und schliesst bis zum Monatsende immer mehr zu Jupiter auf, der sich zögerlich in der Morgendämmerung zeigt. |

| Mars | Am Abendhimmel kehrt eine planetenlose Phase ein. Einzig Mars können wir noch südlich des Löwen verfolgen. Weil sich sowohl der Rote Planet wie auch die Sonne auf dem absteigenden Ast der Ekliptik befinden, wird das Beobachtungsfenster von Mars in diesem Monat stark gekürzt. In den 1¾ Stunden, die er Ende Juli noch über dem Horizont steht, herrscht helle Abenddämmerung. |

| Jupiter | Jupiter taucht nach seiner Konjunktion langsam aus den hellsten Bereichen der Sonne heraus und kann gegen Ende des Monats zögerlich am Morgenhimmel beobachtet werden. |

| Saturn | Saturn ist fast synchron mit Neptun unterwegs. Seine Aufgänge verfrühen sich weiter, und bis ins Morgengrauen können wir den Ringplaneten hoch im Süden beobachten. |

| Uranus | Uranus ist jetzt kurz nach seinem Aufgang südlich der Plejaden teleskopisch zu beobachten. |

| Neptun | Neptun ist knapp nördlich von Saturn teleskopisch zu sehen. |

Werden Sie «Gold-, Silber- oder Bronze-Member» und profitieren Sie auch von unserem detaillierten täglichen Astrokalender!