Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

Thema des Monats: Sehr dünne Mondsicheln und das Erdlicht als «Wetterprophet»

Wenn wir kurz nach oder vor Neumond nach unserem Nachbarn im All Ausschau halten, fällt uns besonders gut im Frühjahr und Herbst das Erdlicht auf. Neben der dünnen direkt im Sonnenlicht beschienenen Sichel, ist fahl grau auch der Rest der Mondscheibe zu sehen.

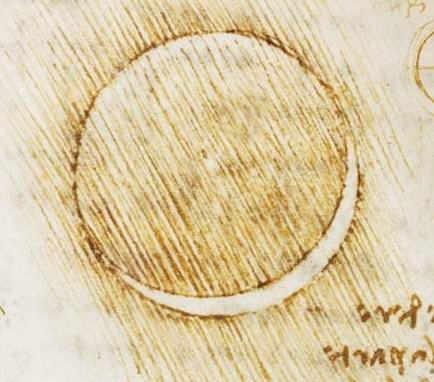

Bereits im alten Babylon hat man dieses aschgraue Mondlicht beobachtet und richtig erkannt, dass der Mond, ganz unabhängig seiner Lichtgestalt, seine Kugelform beibehält. Tatsächlich erkannte man in Mesopotamien bereits die Kugelgestalt von Erde und Mond, da etwa bei einer Mondfinsternis der Erdschatten kreisrund erscheint. Später ging dieses Wissen wieder in Vergessenheit. Einer, der wohl als erster den Erdschein richtig deutete, war vermutlich Leonardo da Vinci.

Skizze der Mondsichel mit Erdlicht von Leonardo da Vinci. (Quelle: Wikipedia)

Skizze der Mondsichel mit Erdlicht von Leonardo da Vinci. (Quelle: Wikipedia)

Jedenfalls wird er häufig erwähnt, nicht zuletzt wegen seiner im Codex Leicester (ca. 1506 – 1510) veröffentlichten Skizzen. Er beschrieb das Phänomen richtigerweise mit dem auf die Mondnachtseite zurückgeworfenen Licht der Erde. So wie die irdischen Nächte durch den Vollmond erhellt werden, sorgt aus der Perspektive des Mondes die volle Erde für einen ähnlichen Effekt. Und da die Erde vom Mond aus betrachtet fast viermal grösser erscheint als wir den Vollmond sehen, ist die Wirkung entsprechend beeindruckender.

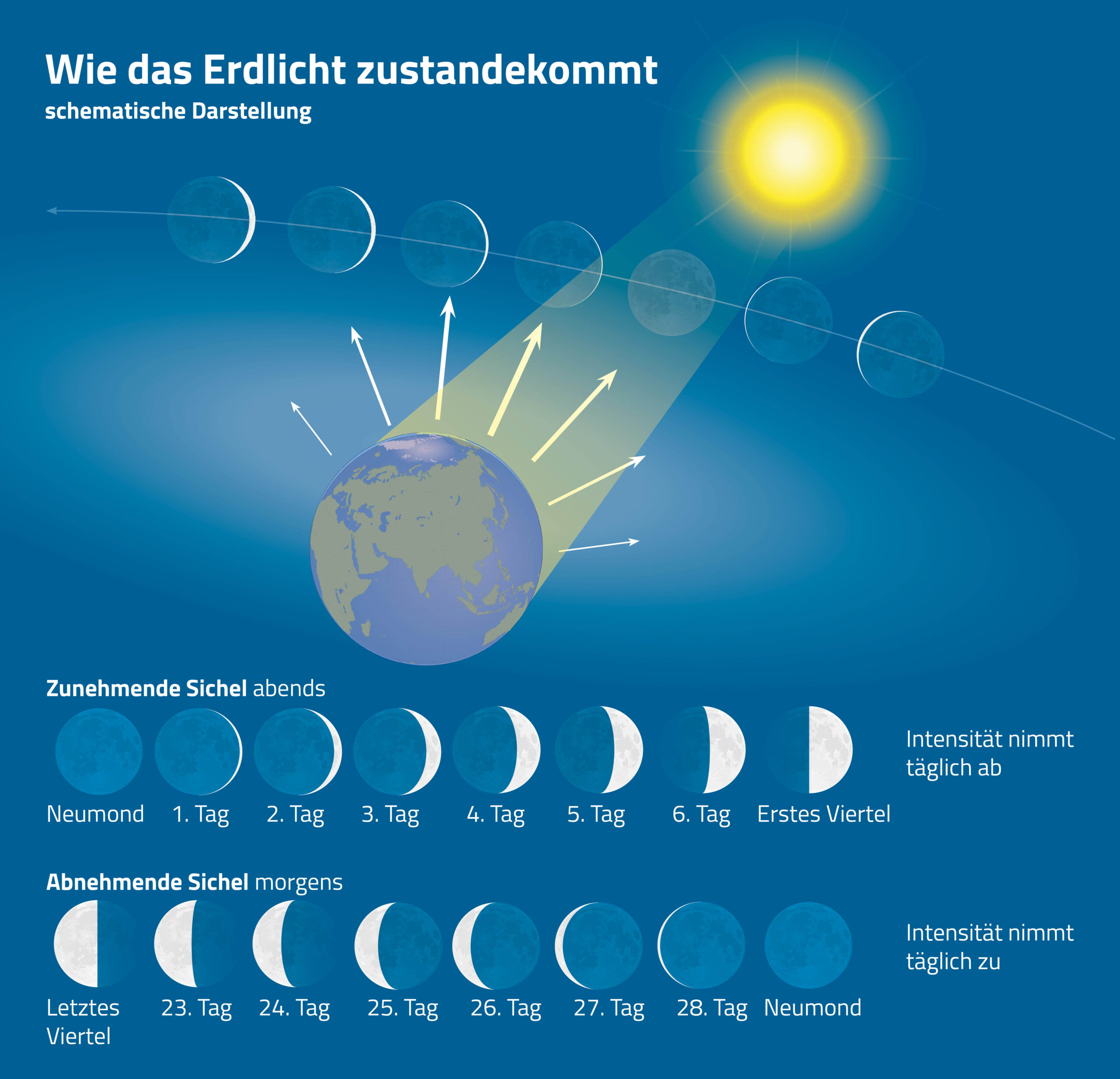

Tage vor und nach Neumond können wir das Erdlicht auf dem Mond sehen. Es handelt sich hierbei um von der Erde reflektiertes Sonnenlicht, das die Mondnacht erhellt. (Grafik: Thomas Baer)

Tage vor und nach Neumond können wir das Erdlicht auf dem Mond sehen. Es handelt sich hierbei um von der Erde reflektiertes Sonnenlicht, das die Mondnacht erhellt. (Grafik: Thomas Baer)

Andere Beobachter vertraten jedoch die Idee, der Mond strahle selbst Licht aus oder glaubten, er sei durchsichtig wie das Wasser und erstrahle im Schein der Sonne.

Das Erdlicht können wir meist bis etwa 5 Tage nach (in abnehmender Intensität), respektive 5 Tage vor Neumond (in zunehmender Intensität) wahrnehmen. Da im Frühling abends die Ekliptik steil zum westnordwestlichen Horizont verläuft, gewinnt der Mond nach Neumond rasch an Höhe. Dies können wir schön am Beispiel Ende April 2025 zeigen. Neumond hatten wir am 27. April. Schon tags darauf stand der Mond um 21:00 Uhr MESZ 13° 23′ 50″ ostnordöstlich von der Sonne entfernt, etwas mehr als 8° über dem Horizont. Am 29. April hat sich der Winkelabstand bereits auf 27° 35′ 55″ vergrössert und die Mondsichel stand zur selben Zeit bereits 20½° hoch.

Erste Messungen

Der französische Astronom André-Louis Danjon war der erste, der eine raffinierte Methode zur Messung des Widerscheins verwendete. Mit Hilfe eines Prismas, welches das Mondlicht in zwei gleiche Strahlenbündel teilte, konnte er zwei identische Mondbilder erzeugen. Mit einer Lichtblende konnte er das eine Bild so weit dimmen, bis es dieselbe Helligkeit wie das Erdlicht hatte. Durch diese Abblendmethode erhielt Danjon einen quantitativen Wert für die Helligkeit der Erde aus der Optik des Mondes.

Erdlicht am Abend des 29. April 2025. (Bild: Thomas Baer)

Bekannt ist Danjon weiter auch für seine langjährigen Helligkeitsanalysen von totalen Mondfinsternissen, die bekanntlich je nach Geometrie, aber auch durch Verunreinigung der Erdatmosphäre (etwa durch Vulkanausbrüche) unterschiedlich hell oder dunkel, farbintensiv (starke Rötung) oder fahl ausfallen. Nach ihm ist auch die fünfstufige Skala benannt, welche Mondfinsternisse von 0 (sehr dunkel) bis 4 (sehr hell) klassifiziert.

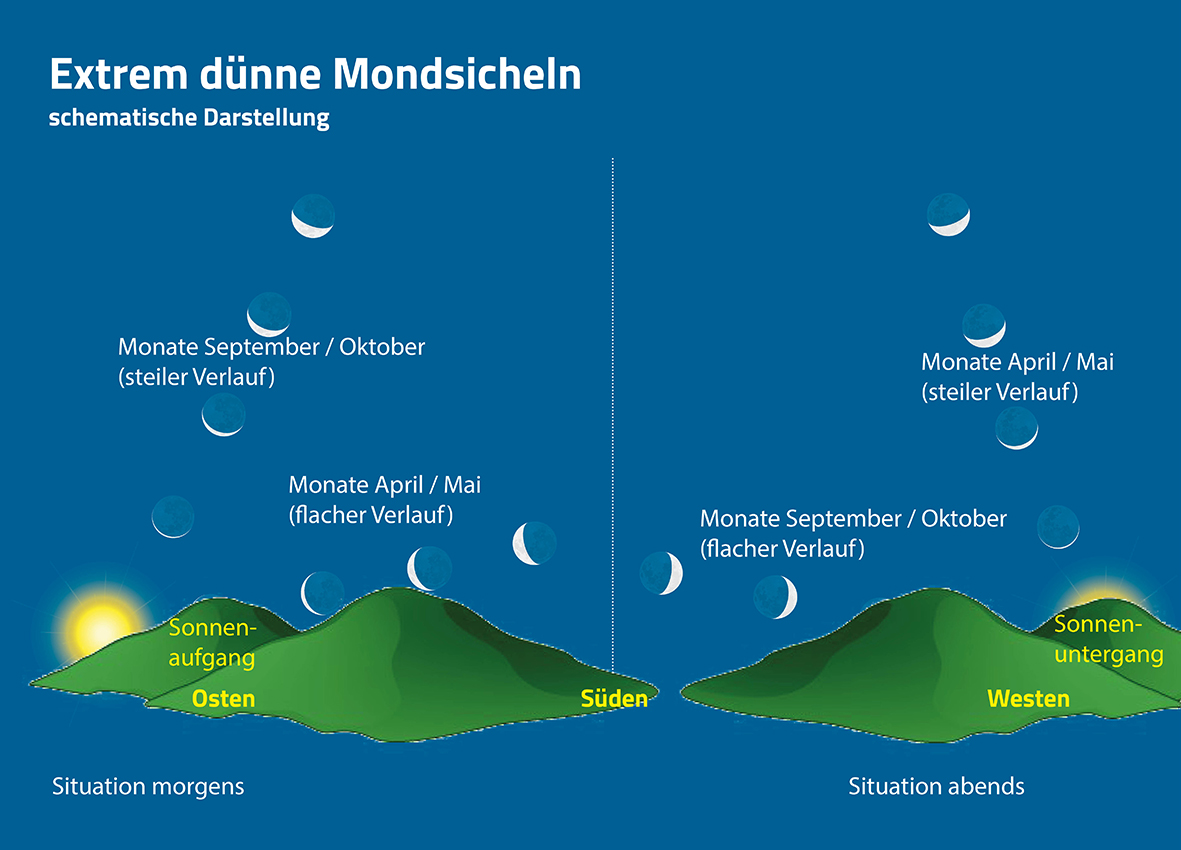

Auffälliger im Frühling und Herbst

Im Frühling (am Abendhimmel) und im Herbst (am Morgenhimmel) fällt das Phänomen deutlich intensiver aus als in den restlichen Monaten, was nachweislich mit der global höher auftretenden Wolkenmengen in den Übergangsjahreszeiten zu tun hat. Da weisse Flächen Sonnen wesentlich effizienter reflektieren, ist das Rückstrahlvermögen – Albedo genannt – in den Monaten April / Mai und sowie September / Oktober um bis zu 10 Prozent höher als in den restlichen Monaten. Hinzu kommt der geometrische Aspekt der steilen Ekliptik am Frühlings-Abend-, respektive am Herbst-Morgenhimmel. So ist die Mondsichel meist am dunklen Himmel zu sehen, womit der Kontrast verstärkt wird.

Das Erdlicht wurde in früheren Jahrhunderten, als wir noch keine Satellitenbilder hatten, oft als «Wetterprophet» herbeigezogen. War es ausgesprochen intensiv, so deuteten die Menschen dies als untrügliches Zeichen vieler Wolken im Westen, die bald Regenwetter bringen würden.

Hier sehen wir, warum die dünnen Mondsicheln mit dem hellen Erdlicht abends besonders in den Frühlings- und morgens in den Herbstmonaten zu sehen sind. Schuld ist die jeweilige Lage der Ekliptik. (Grafik: Thomas Baer)

Hier sehen wir, warum die dünnen Mondsicheln mit dem hellen Erdlicht abends besonders in den Frühlings- und morgens in den Herbstmonaten zu sehen sind. Schuld ist die jeweilige Lage der Ekliptik. (Grafik: Thomas Baer)

Wie schmal können wir die Mondsichel sehen?

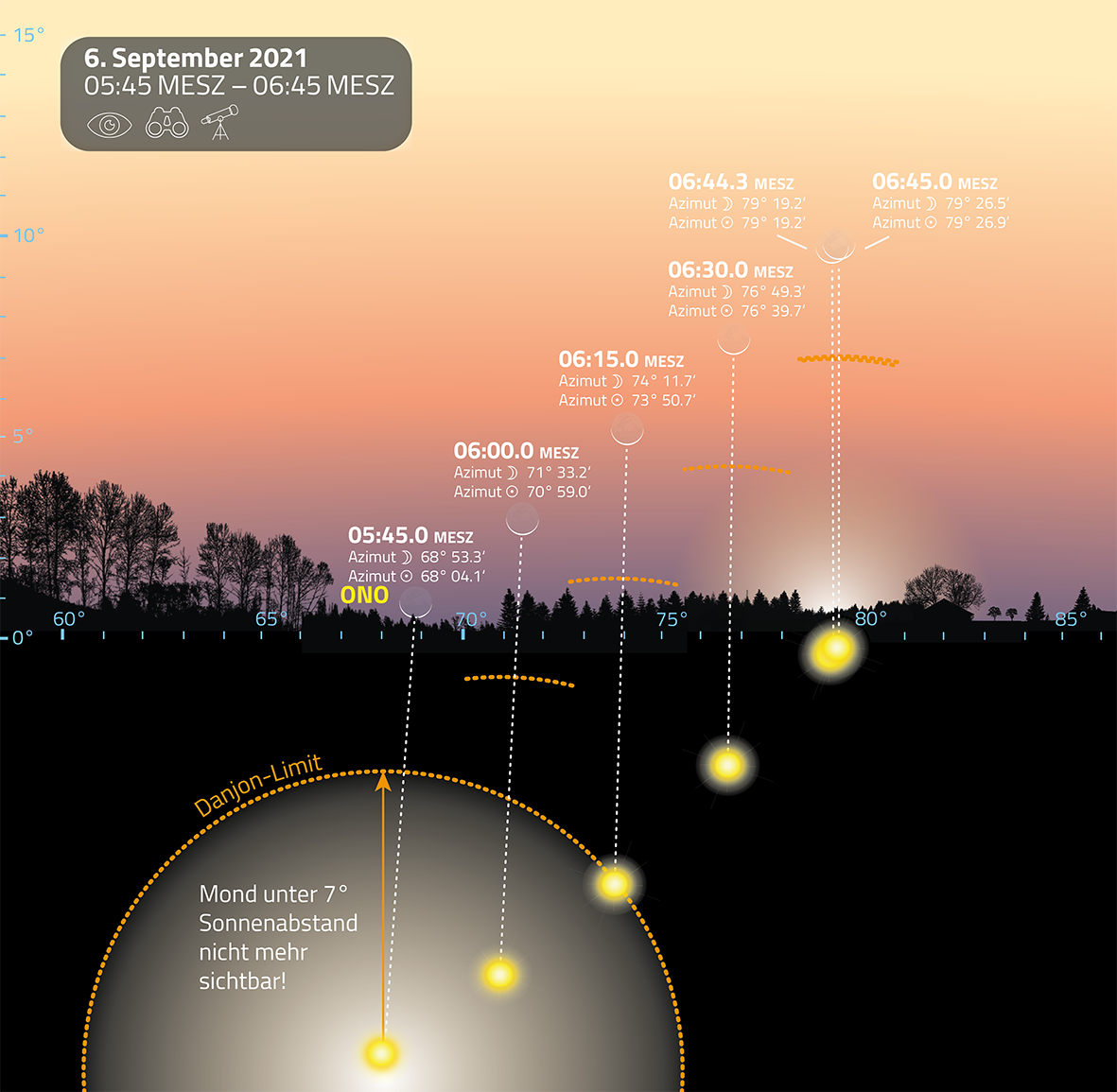

In der arabischen Kultur spielt das «Neulicht» – so wird die erste Sichtung der Mondsichel nach Neumond bezeichnet – eine wichtige Rolle. Doch wie nah am Neumond lassen sich Mondsicheln überhaupt beobachten? Auch hierzu lieferte André-Louis Danjon eine Antwort. Ist der Abstand kleiner als 7° ist es schlicht unmöglich eine Mondsichel noch wahrzunehmen, da schlicht der Kontrast fehlt; der Himmel ist viel zu stark aufgehellt. Er bezeichnete diese Grenze das Danjon-Limit. Zeitlich würde dies etwa 10 Stunden entsprechen.

Am 6. September 2021 stand die Mondsichel vorübergehend senkrecht über der Sonne. (Grafik: Thomas Baer)

Am 6. September 2021 stand die Mondsichel vorübergehend senkrecht über der Sonne. (Grafik: Thomas Baer)

Das «Mondschiffchen» am 6. September 2021. (Bild: Thomas Baer)

Das «Mondschiffchen» am 6. September 2021. (Bild: Thomas Baer)

| Die Danjon-Grenze André-Louis Danjon war ein französischer Astronom. In den Kriegsjahren war er Leiter der Strassburger Sternwarte und ab 1945 des Observatoire de Paris. Irgendwie schienen ihn die Phänomene rund um den Mond besonders interessiert zu haben. Er untersuchte die Intensität des in den Erdschatten fallenden Restlichts während einer totalen Mondfinsternis, entwickelte ein Verfahren zur Messung des Erdlichts (im Haupttext erklärt) und definierte aufgrund eigener Beobachtungen sowie basierend auf mathematischen Grundlagen das Danjon-Limit, welches besagt, dass eine Mondsichel näher als 7° an der Sonne unmöglich gesehen werden kann. Diese Grenze ist eine Schätzung, die er aufgrund ihm zur Verfügung stehender Aufnahmen in den 1930er-Jahren festlegte. Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten, einen lichtschwachen und hauchdünnen Mond in einem hellen Dämmerungshimmel genau zu interpretieren, vermutete Danjon, dass die Unfähigkeit, Mondsicheln bei noch kleineren Elongationen zu erkennen, eine intrinsische Eigenschaft des Mondes sei. Er begründete seine Vermutung mit der Unebenheit des Mondes, welche verhindere, dass direktes Sonnenlicht, das auf die Mondoberfläche trifft, bei kleineren Winkeln (selbst unter günstigsten Umständen) sichtbar werde. Neuere Beobachtungen legen entgegen Danjons Schlussfolgerung nahe, dass es sich hierbei wohl um ein Wahrnehmungsproblem handelt und die sonnenbeschienene Mondsichel (zumindest nicht bei diesem Winkel) tatsächlich nicht verschwindet. Für das blosse Auge mag die Danjon-Grenze einigermassen hinkommen, doch mit optischen Hilfsmitteln und an Orten mit optimalen Bedingungen konnten die 7° mittlerweile unterboten werden. So gelang es schon den Mond bei einer Elongation von 4.7° abzubilden. Ältere, weltraumgestützte Aufnahmen erreichten sogar nur 2°. |

In Amateur-Astrokreisen gilt die fotografische Jagd nach der schmalsten Mondsichel als inoffizieller interner Wettbewerb, denn letztlich ist das Gelingen einer Aufnahme vornehmlich von der Klarheit der Atmosphäre abhängig. Während 24 Stunden noch keine spezielle Herausforderung darstellt, darf alles, was darunter liegt, durchaus als «Challenge» angesehen werden. Der Rekord liegt angeblich um 15 Stunden herum!

Am 6. September 2021 gelang dem Autor dieses Unterfangen weniger als 21 Stunden vor Neumond! Der Mond stand nur noch 4¼° über dem Horizont und war bloss noch 0.9% beleuchtet. Speziell war; der Mond stand senkrecht über der Sonne und wurde somit genau von unten beschienen. Somit hatten wir ein «liegendes Mondschiffchen», wie wir es normalerweise nur in den Äquatorregionen erleben.

Hier sehen wir die 23 Stunden junge Mondsichel am Abend des 28. April 2025. (Bild: Thomas Baer)

Hier sehen wir die 23 Stunden junge Mondsichel am Abend des 28. April 2025. (Bild: Thomas Baer)

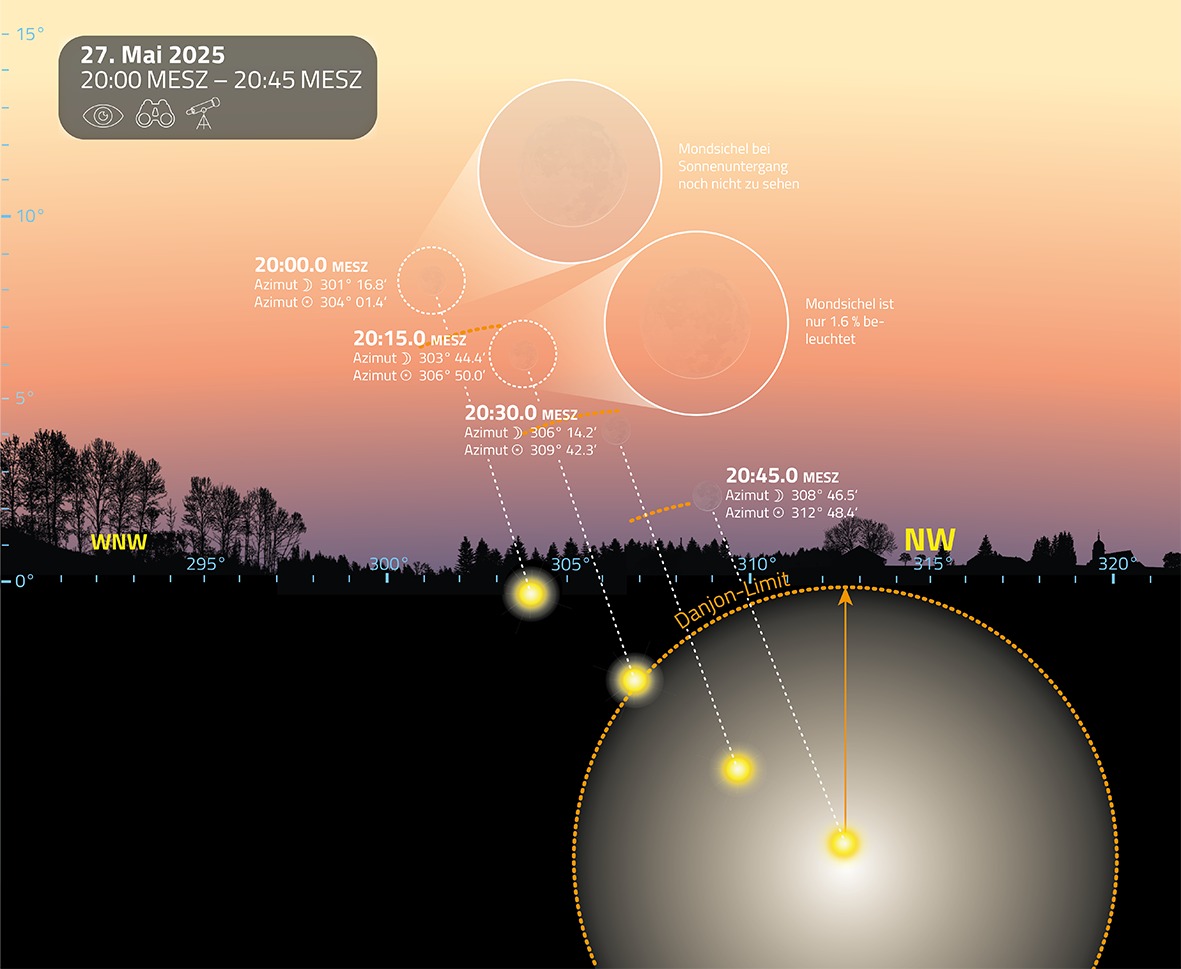

Am Abend des 27. Mai 2025 ergibt sich wieder eine vergleichbare Konstellation. Auch wenn dieses Mal der Mond nicht direkt über der Sonne steht, kann man die hauchdünne Sichel bei guter Sicht nur 10° von der Sonne entfernt und zu 0.9 % beleuchtet um 21:30 Uhr MESZ 5¾° hoch im Nordwesten entdecken, während die Sonne gut 3½° unter dem Horizont steht. Gegen 21:45 Uhr MESZ dürfte die Chance noch etwas höher sein, auch wenn der Mond jetzt nur noch 3¾ ° hoch steht.

Am 27. Mai 2025 kann man eine Mondsichel nur 16.7 Stunden nach Neumond erleben! (Grafik: Thomas Baer)

Am 27. Mai 2025 kann man eine Mondsichel nur 16.7 Stunden nach Neumond erleben! (Grafik: Thomas Baer)

Dünne Mondsicheln 2025 und 2026

| Datum | Zeitpunkt / Mondhöhe | Beleuchtung | Anzahl Stunden | Dicke der Mondsichel | Abstand von der Sonne |

| 27. Mai 2025 | 21:42 Uhr MESZ / 4.3° | 0.9 % | 16.7 Stunden nach Neumond | 0.25′ | 10° |

| 24. Juli 2025 | 05:30 Uhr MESZ / 3.8° | 0.7 % | 15.3 Stunden vor Neumond | 0.18′ | 8.5° |

| 19. März 2026 | 19:00 Uhr MEZ / 3.9° | 0.7 % | 16.6 Stunden nach Neumond | 0.17′ | 8.4° |

| 16. Mai 2026 | 05:24 Uhr MESZ / 3.8° | 0.9 % | 16.2 Stunden vor Neumond | 0.26′ | 10.1° |

| 15. Juni 2026 | 21:54 Uhr MESZ / 3.9° | 0.9% | 17 Stunden nach Neumond | 0.26′ | 10.1° |

| 10. September 2026 | 06:50 Uhr MESZ / 3.9° | 1.2% | 22.5 Stunden vor Neumond | 0.32′ | 11.5° |

Astronomische Ereignisse im Mai 2025

Die schönsten Monatsereignisse im Überblick

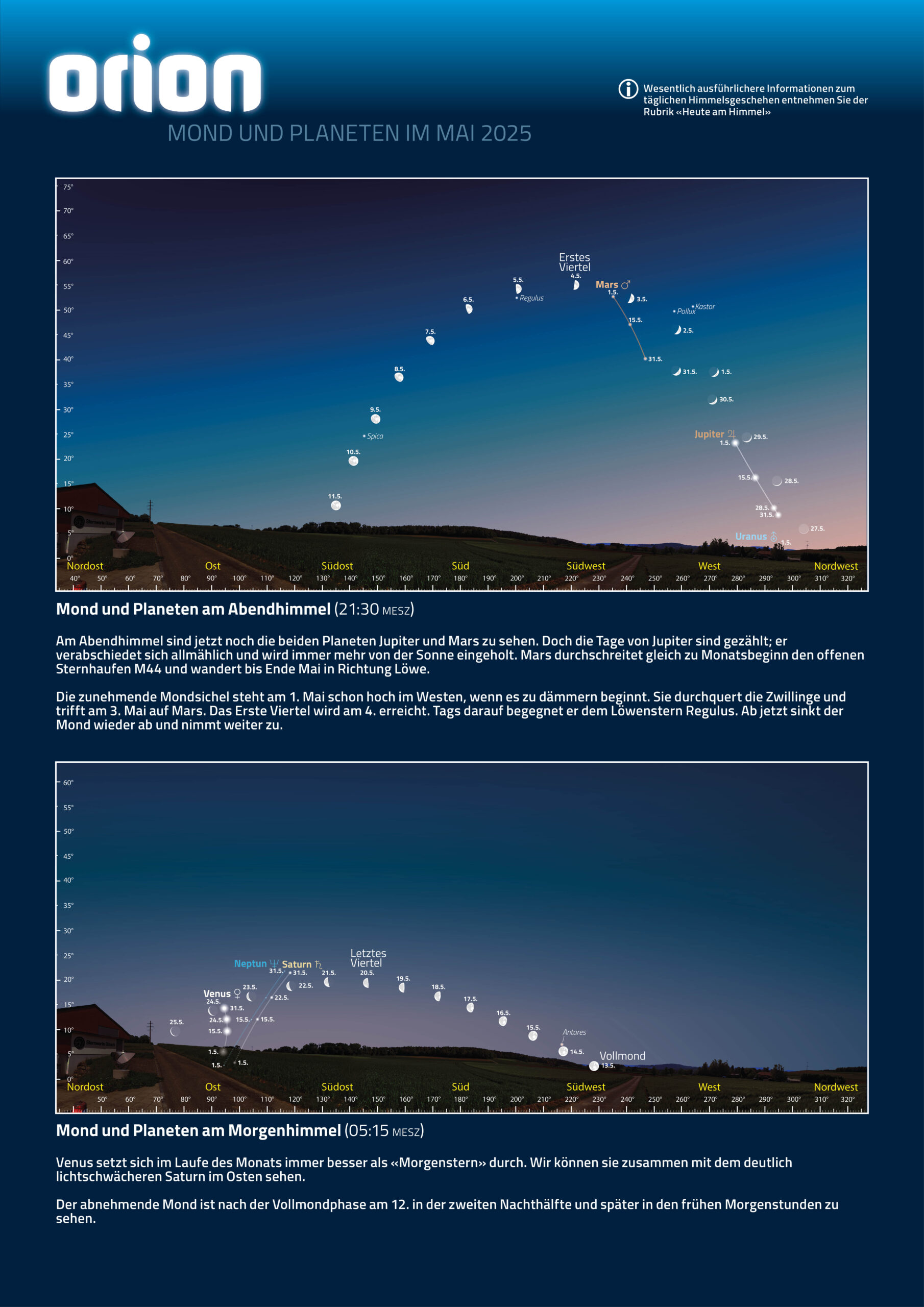

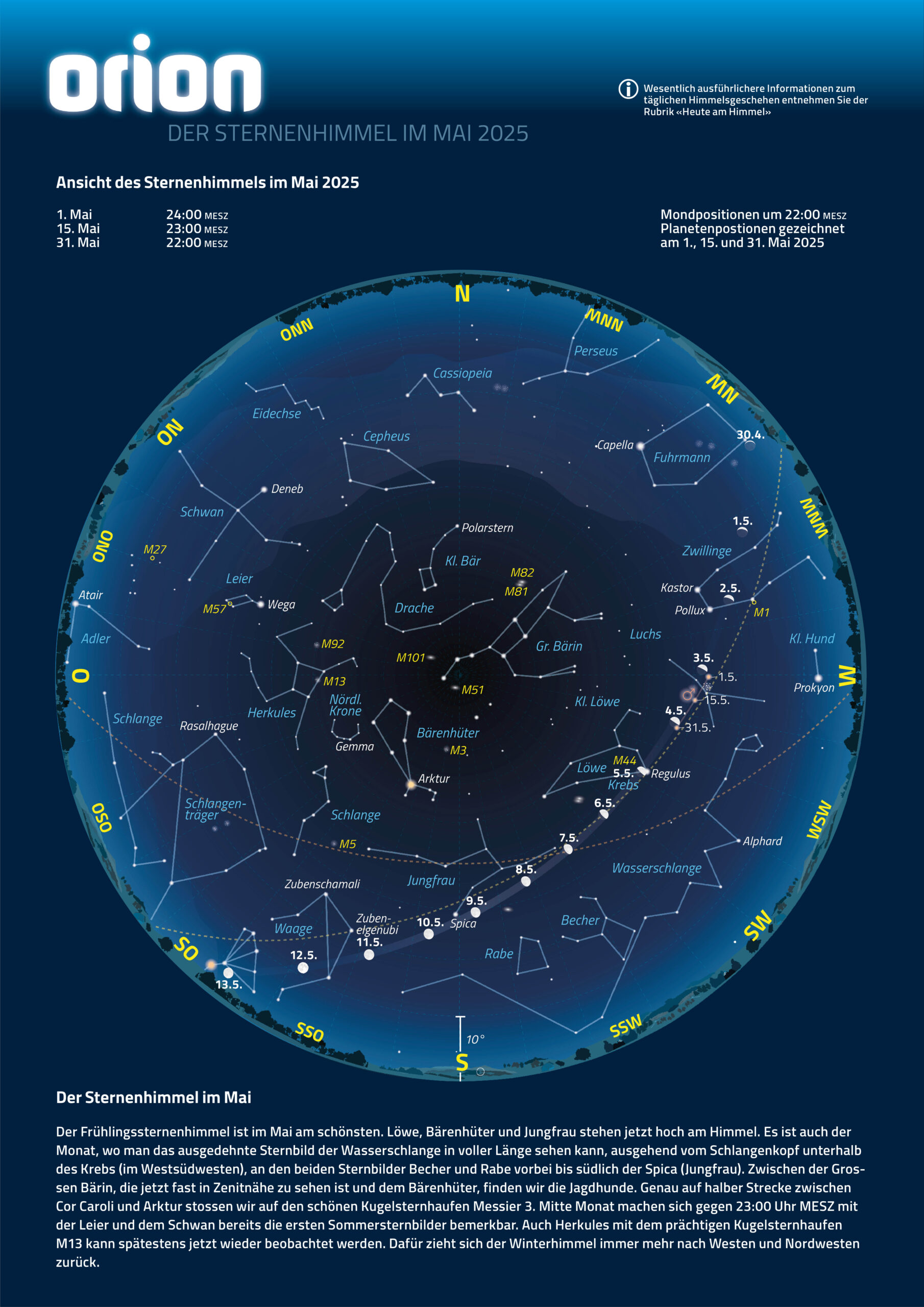

| Sonne | Noch immer befindet sich die Sonne auf dem aufsteigenden Ast ihrer Jahresbahn und verlässt im Mai den Widder und wechselt in den Stier. Sowohl morgens wie abends realisieren wir, dass es in grossen Schritten in Richtung Sommer geht. Schon in etwas mehr als anderthalb Monaten erreicht das Tagesgestirn den Punkt der Sommersonnenwende! Im Laufe des Monats steigt die Sonne mittags von 58° auf 64½° an. Morgens verfrühen sich die Sonnenaufgänge um 35 Minuten, abends geht die Sonne bis zum Monatsletzten 37 Minuten später um 21:10 Uhr MESZ unter. Die Zeit der langen Abende und der kurzen Nächte beginnt. |

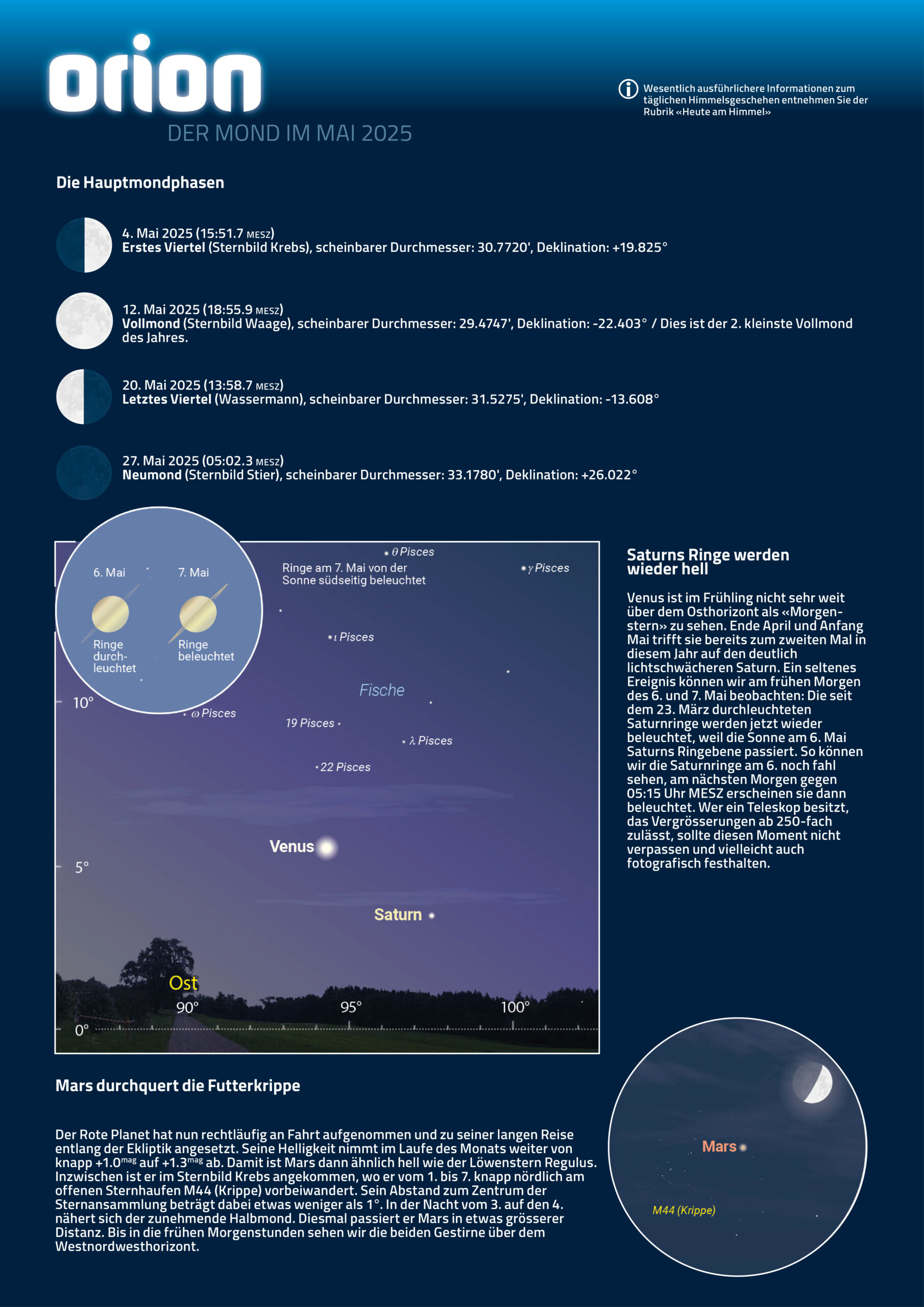

| Mond | Wie schon im Vormonat startet der Mond als Sichel in den Wonnemonat. Er gewinnt Abend für Abend rasch an Höhe und durchschreitet die Zwillinge und den Krebs. Das Erste Viertel (zunehmender Halbmond) haben wir am 4. Mai. Tags darauf trifft der Trabant auf den Löwenstern Regulus, an dem er in nur 1¼° nördlichem Abstand vorüberzieht (knapp 3 Mondbreiten). Das Sternbild Löwe steht jetzt abends hoch in südsüdwestlicher Blickrichtung. Je voller der Mond zur Monatsmitte hin wird – Vollmond haben wir am 12. Mai – desto mehr sinkt er via Jungfrau und Waage in Richtung Südosten ab. In der verbleibenden Monatshälfte wechselt er in die zweite Nachhälfte und nimmt ab. Das Letzte Viertel (abnehmender Halbmond) ist am 20. erreicht, Neumond am 27. Bis zum Monatsende taucht dann wieder die schmale Mondsichel am Abendhimmel auf. |

| Merkur | Der sonnennächste Planet gelangt am 30. Mai in obere Konjunktion mit der Sonne. Aufgrund der flachen Morgenekliptik bleibt er den gesamten Monat über unbeobachtbar. |

| Venus | Venus strebt als «Morgenstern» ihrer grössten westlichen Elongation entgegen, die sie aber erst zu Beginn des kommenden Monats erreichen wird. Die Geometrie am Morgenhimmel ist, wie immer im Frühling, infolge der flach verlaufenden Ekliptik etwas ungünstig; sie erreicht in der Dämmerung kaum grosse Höhen am östlichen Himmel. In den ersten Maitagen können wir verfolgen, wie nördlich am Ringplaneten Saturn vorüberzieht und sich von ihm entfernt. |

| Mars | Der Rote Planet geht bereits am späten Vormittag auf und ist bis nach Sonnenuntergang schon weit nach Westsüdwesten gewandert. Zu Monatsbeginn ist Mars noch +0.95mag hell, am 31. ist seine Helligkeit auf +1.28mag gesunken. Eine besonders reizvolle Begegnung können wir gleich während der ersten Maiwoche erleben, wenn Mars haarscharf am offenen Sternhaufen M44 vorbeizieht. Am 4. und 5. Mai steht er bloss etwas mehr als ½° vom Zentrum der Krippe – wie der Sternhaufen im Volksmund genannt wird – entfernt. Da der Himmel gegen 22:00 Uhr MESZ und danach schon dunkel genug ist, bietet diese Konstellation auch ein interessantes Sujet für Astrofotografen. |

| Jupiter | Im Mai zieht sich Jupiter allmählich vom Abendhimmel zurück. Wenn es dunkel wird, ist er schon relativ tief im Westnordwesten zu sehen. Dank seiner zwischen –1.97mag (am 1.) und –1.90mag (am 31.) können wir ihn dennoch in den ersten Abendstunden gut ausmachen. Am Abend des 28. Mai steht die schmale zunehmende Mondsichel 5⅔° über dem Jupiter. |

| Saturn | Gut 2° südlich des Frühlingspunktes wandert Saturn rechtläufig durch das Sternbild der Fische. Zu Monatsbeginn können wir ihn 3⅞° südlich der brillanten Venus entdecken. Theoretisch wäre auch Neptun noch «sichtbar», doch der Himmel ist um 05:15 Uhr MESZ bereits viel zu hell. Im Laufe des Monats schliesst Saturn immer mehr zum fernen Planeten auf. Am Monatsletzten trennen die beiden Gestirne noch 1⅔° voneinander. Venus ihrerseits lässt Saturn westlich zurück. Eine hübsche Konstellation erwartet uns am Morgen des 23. Mai gegen 05:00 Uhr MESZ, wenn die abnehmende Mondsichel ziemlich genau zwischen den beiden Planeten zu stehen kommt. |

| Uranus | Uranus bleibt unbeobachtbar. |

| Neptun | Neptun taucht langsam am Morgenhimmel auf, bleibt im Mai 2025 allerdings unbeobachtbar. |

Werden Sie «Gold-, Silber- oder Bronze-Member» und profitieren Sie auch von unserem detaillierten täglichen Astrokalender!