Objekt des Monats: Die Andromedagalaxie

Unsere Nachbargalaxie, die Andromedagalaxie, kann bei exzellenten Verhältnissen und abseits von störendem Fremdlicht als nebliger Fleck mühelos von Auge gesehen werden. M31, wie sie nach dem Messierkatalog benannt wird, ist das einzige Objekt ausserhalb unserer eigenen Galaxie, das wir ohne optischen Hilfsmittel ausmachen können. Mit 120 km/s rasen unsere Milchstrasse und die Andromedagalaxie aufeinander zu.

Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

Von blossem Auge erkennen wir ausser dem Mond die hellen Planeten, und an absolut dunklen Orten die Deep Sky-Objekte M42, den berühmten Orionnebel, und bestenfalls noch den Kugelsternhaufen M13. All diese Objekte befinden sich in unserer eigenen Galaxie. Der Orionnebel ist rund 1’350 Lichtjahre von uns entfernt, also fast noch in galaktischer Nachbarschaft, M13 je nach Quellenangabe zwischen 23’000 und 26’000 Lichtjahren. Ohne Teleskop kommen wir bald an die Sichtbarkeitsgrenze unserer Augen, wobei diese stark von der Dunkelheit des Nachthimmels abhängt. In stark urbanisierten Gegenden, wo wir eine entsprechend hohe Lichtverschmutzung zu verzeichnen haben, wird es bereits schwierig, die Plejadensterngruppe mit Sternen zwischen 4. und 5. Grössenklasse zu sehen. An sehr dunklen Orten wie Wüsten oder Gebirgen kann die Sichtbarkeitsgrenze bei etwa Magnitude +6.5 oder gar +7.0 liegen.

Die Kernregion der Andromedagalaxie ist visuell etwa +3.5mag hell, womit wir sie am dunklen Himmel problemlos wahrnehmen können, zumal ihre Winkelausdehnung mit 191 x 62 Winkelminuten erstaunlich gross ist. Zum Vergleich: Die Vollmondscheibe misst in mittlerer Erde-Mond-Distanz etwa 30 Winkelminuten, also ½°. Auf die gesamte Fläche berechnet sinkt die visuelle Helligkeit auf +13.5mag pro Quadratwinkelminute. Dies erklärt, warum wir die Andromedagalaxie nie in ihrer imposanten Gesamtausdehnung wahrnehmen können, da sie in ihren Randregionen deutlich lichtschwächer leuchtet. Umso erstaunlicher ist es, dass wir sie von blossem Auge dennoch über 2.5 Millionen Lichtjahre weit sehen können! Wir schauen aus unserer eigenen Galaxie hinaus.

Die Andromedagalaxie ähnelt unserer Milchstrasse

Die Dimensionen der Andromedagalaxie sind imposant: Sie hat einen Durchmesser von 200’000 Lichtjahren. Bis also ein Lichtstrahl vom einen zum gegenüberliegenden Rand «gereist» ist, verstreichen 200’000 Jahre. Im Zentrum vermuten die Astronomen ein massereiches Schwarzes Loch von ca. 100 Mio. Sonnenmassen. Vom Zentrum ausgehend, erstrecken sich Spiralarme bis zu 80’000 Lichtjahre weit und ihr Halo, also der «kugelförmige Raum», der die Galaxie umgibt, durchmisst nicht weniger als 1 Mio. Lichtjahre. Über die ungefähre Gesamtmasse der Andromedagalaxie wird noch immer spekuliert. Wir bewegen uns hier in einer Bandbreite zwischen 700 und 2’500 Mrd. Sonnenmassen, wobei rund 100 Mrd. Sonnenmassen auf die Sterne entfallen sollen.

Unter den Galaxien ist M31 eine der am längsten erforschten Galaxien. Mit den immer leistungsstärkeren Fernrohren gelang es schon in den 1920er-Jahren den «Nebel» als eigenständiges Sternsystem zu identifizieren. Ausserdem entdeckte man eine unterschiedliche Rotationsdauer zur berechneten; ein Indiz auf Dunkle Materie?

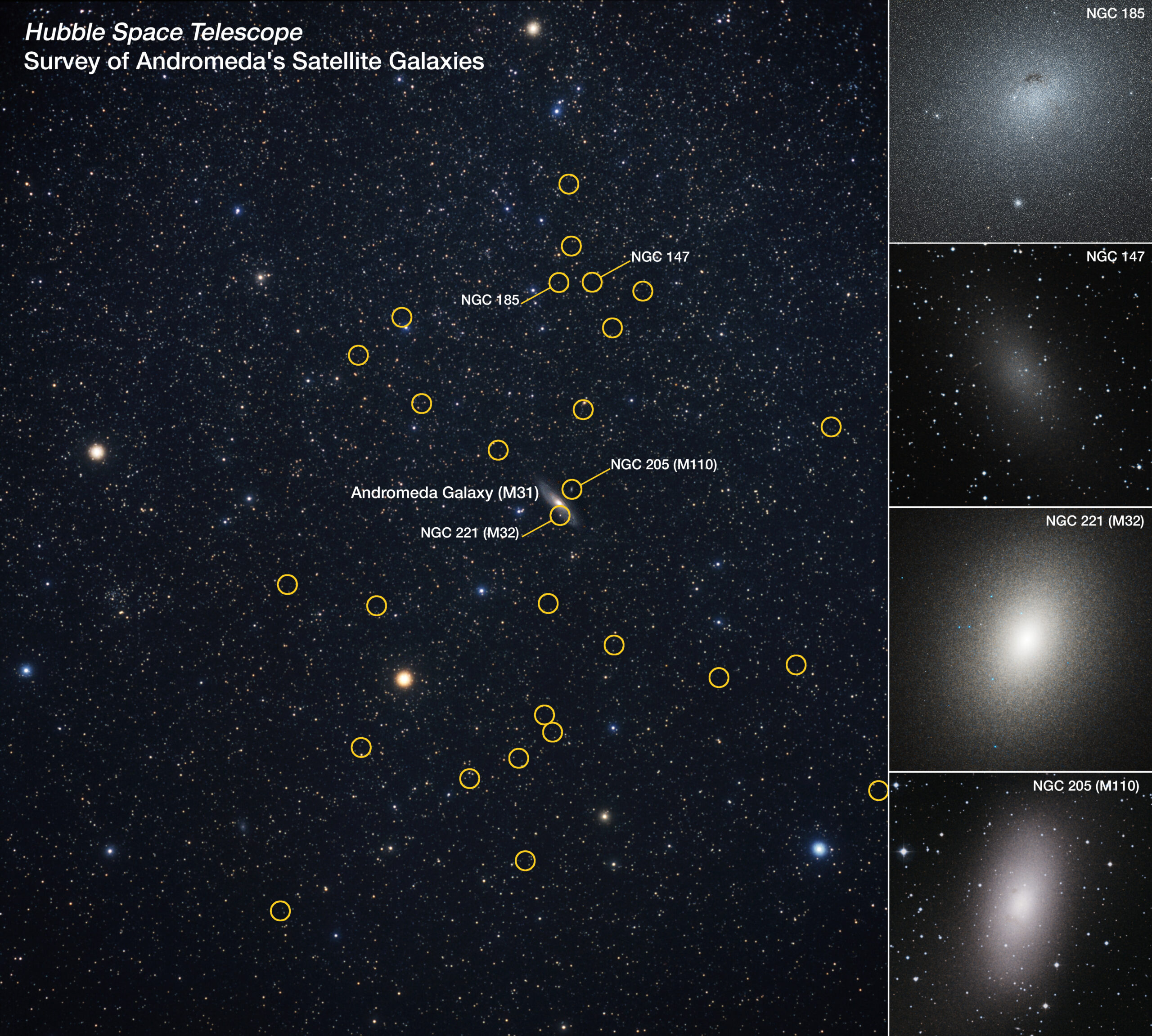

Bild der Andromedagalaxie im sichtbaren Licht, mit den beiden Satellitengalaxien M32 oberhalb und M110 unterhalb des Galaxienzentrums. (Quelle: Wikipedia)

Mindestens 40 Satellitengalaxien

Durch ein Teleskop können wir neben dem ausgeprägten helleren Zentrum der Andromedagalaxie gleich noch zwei weitere «Zwerggalaxien» sehen. Schon Charles Messier fielen M32 und M110 Ende des 18. Jahrhunderts auf. Vielleicht achten auch Sie bei einem nächsten Sternwartenbesuch auf die beiden weiteren Nebelflecke, wenn die Andromedagalaxie angepeilt wird. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fand man dank immer leistungsstärkerer Fernrohre mit CCD-Bildsensoren und der Möglichkeit einer automatisierten Bildauswertung noch wesentlich mehr Begleitgalaxien. So fand man am Canada-France-Hawaii Telescope die Satellitengalaxien Andromeda XI–XIII und später auch noch Andromeda XXI–XXVII. Beobachtungssysteme wie Sloan Digital Sky Survey und Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System (Pan-STARRS) entdeckten noch weitere Exemplare, so dass wir heute von ca. 40 kleineren Galaxien ausgehen, die M31 umgeben. Bei den allermeisten Satellitengalaxien konnte eine gravitative Bindung an die Andromedagalxie nachgewiesen werden.

Aufnahme von M31 und einiger Satellitengalaxien. (Bild: ESA/Hubble)

Aufnahme von M31 und einiger Satellitengalaxien. (Bild: ESA/Hubble)

Der Halo der Andromedagalaxie

Der Halo der Andromedagalaxie ist eine riesige, diffuse Hülle aus Sternen, Gas und Dunkler Materie, die den Hauptteil der Galaxie umgibt. Er ist bedeutend grösser und komplexer als der Halo unserer Milchstrasse, was auf zahlreiche frühzeitliche Kollisionen sowie die «Kannibalisierung» (also das Verschlingen) kleinerer Galaxien hindeutet. Da zahlreiche Satellitengalaxien mehr oder weniger in derselben Ebene liegen, vermuten die Astronomen, sie könnten die Überreste einer weit zurückliegenden Verschmelzung mit einer anderen Galaxie sein.

Im Jahr 2020 konnten Forscher Spuren von ionisiertem Silizium, Sauerstoff und Kohlenstoff nachweisen. Zudem wurden grosse Mengen schwerer Elemente entdeckt, die nur während Supernovae entstehen können. Ausserdem fand man zwei Bereiche innerhalb des Halos, eine innere Schicht, die sich über 500’000 Lichtjahre erstreckt und eine äussere bis 2 Mio. Lichtjahre.

Staubstrukturen in der Wärmestrahlung

Infrarotemission von M31. Links: Der Wellenlängenbereich 24–160 µm aufgenommen mittels des Spitzer-Weltraumteleskops; die zentrumnahe, 1–1.5 kpc grosse Ringstruktur erscheint aufgrund ihrer höheren Temperatur in dieser Abbildung blaugrün. Rechts: Der Wellenlängenbereich 250–500 µm aufgenommen mithilfe des Herschel-Weltraumteleskops; der «10-kpc-Ring» ist in dieser Darstellung weisslich, der gut erkennbare weiter aussen liegende Staub aufgrund der geringeren Temperatur bräunlich. (Bild: NASA)

Infrarotemission von M31. Links: Der Wellenlängenbereich 24–160 µm aufgenommen mittels des Spitzer-Weltraumteleskops; die zentrumnahe, 1–1.5 kpc grosse Ringstruktur erscheint aufgrund ihrer höheren Temperatur in dieser Abbildung blaugrün. Rechts: Der Wellenlängenbereich 250–500 µm aufgenommen mithilfe des Herschel-Weltraumteleskops; der «10-kpc-Ring» ist in dieser Darstellung weisslich, der gut erkennbare weiter aussen liegende Staub aufgrund der geringeren Temperatur bräunlich. (Bild: NASA)

Schon auf Aufnahmen im sichtbaren Lichtspektrum kann man dunkle Staubwolken innerhalb der Andromedagalaxie ausmachen. Dieser interstellare Staub ist bekanntermassen Teil einer Spiralgalaxie und kann im «Infrarotlicht» (Wärmestrahlung) als riesige Ringe sichtbar gemacht werden, die im sichtbaren Licht gar nicht zu sehen wären. Schon Arthur Stanley Eddington ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese lichtabsorbierende Materie aufgefallen, und Edwin Hubble deutete sie richtigerweise als Staub und Gas. Heute wissen wir, dass in diesen Gebieten neue Sterne entstehen können. In den 1980er-Jahren gelang es zum ersten Mal mit dem Infrared Astronomical Satelliten die nur in der Wärmestrahlung leuchtenden kalten Staubbänder zu beobachten. Später konnte man die Temperatur im äusseren Bereich (bis zu 12 Kiloparsec oder rund 39’000 Lichtjahre) Radius auf etwa 16 Kelvin bestimmen, im Zentrum etwa 28 Kelvin. Die höhere Temperatur des Staubs in der Kernregien rührt von der intensiveren Strahlung der dort zahlreich vorkommenden Sterne.

Eine Kollision mit unserer Milchstrasse in ferner Zukunft

Schon länger ist bekannt, dass sich unsere Milchstrasse und die Andromedagalaxie mit einer Geschwindigkeit von 120 km/s aufeinander zubewegen und verschmelzen werden. Den ungefähren Zeitpunkt dieses Ereignisses war lange Zeit nicht so klar berechenbar. Erst durch Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop gelang es 2012 das Ereignis als «unausweichlich» zu bestätigen. Experten der NASA gehen mittlerweile von einem Zeithorizont von 3 bis 4 Milliarden Jahren aus. Der Begriff «Kollision» ist in diesem Kontext etwas irreführend, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sterne kollidieren, ist so gut wie unwahrscheinlich. Vielmehr werden die beiden Galaxien verschmelzen. Allerdings wird es – so zeigen es Computersimulationen – dazu führen, dass Sterne und mit ihnen ganze Planetensysteme aus ihren Bahnen um den bisherigen Kern der Galaxie geworfen werfen. Gas- und auch Staubwolken werden instabil und können kollabieren, wodurch neue Sterne entstehen.

Sorgen brauchen wir uns diesbezüglich ohnehin keine zu machen, denn in rund 4 Milliarden Jahren wird auch unsere Sonne ihrem Ende entgegensteuern, und ob es dann die Erde in der uns heute vertrauten Gestalt noch gibt, steht wörtlich «in den Sternen» geschrieben.

So etwa könnte unser Nachthimmel in 3 bis 4 Milliarden Jahren aussehen. (Quelle: Wikipedia)

Astronomische Ereignisse im November 2025

Die schönsten Monatsereignisse im Überblick

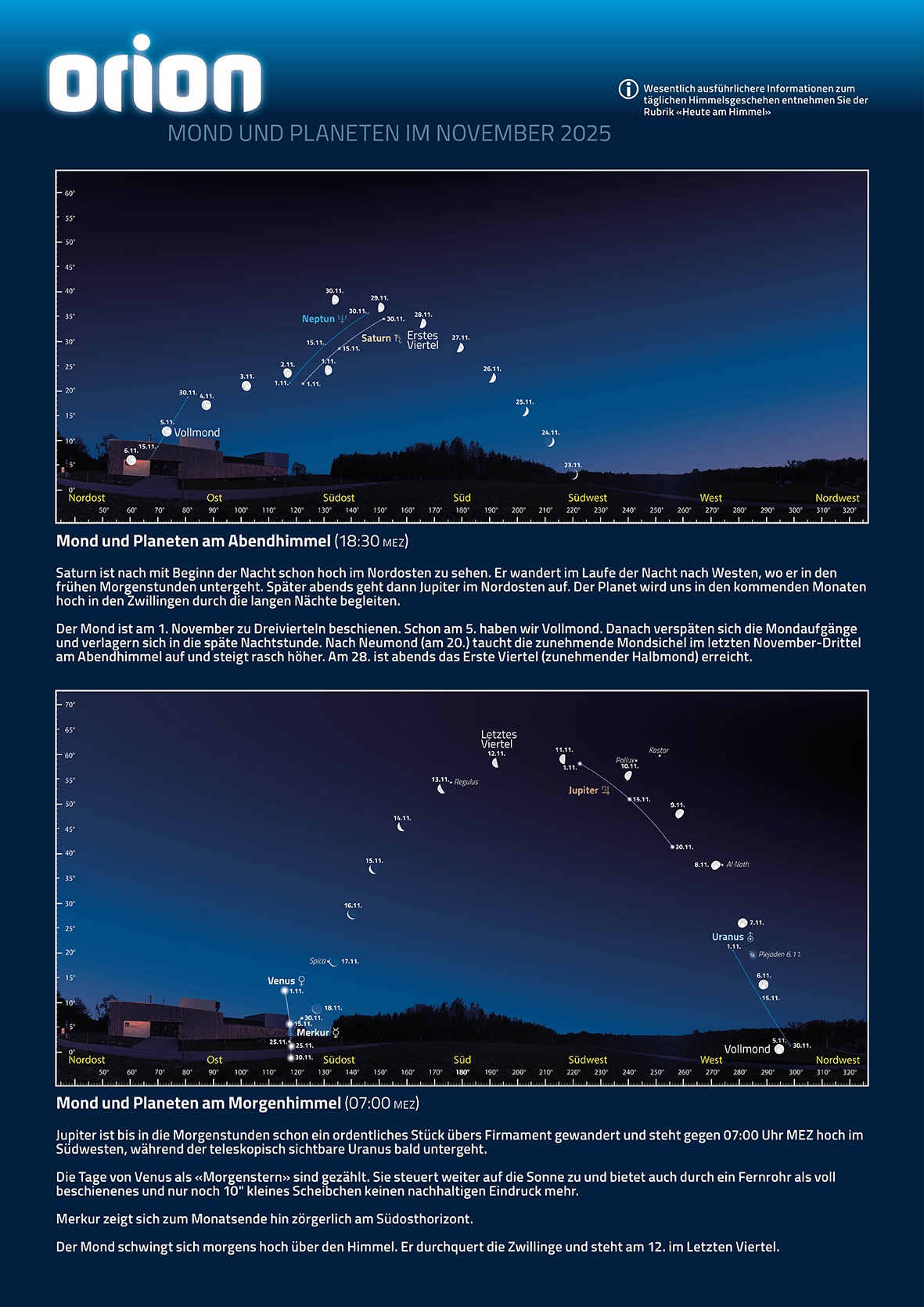

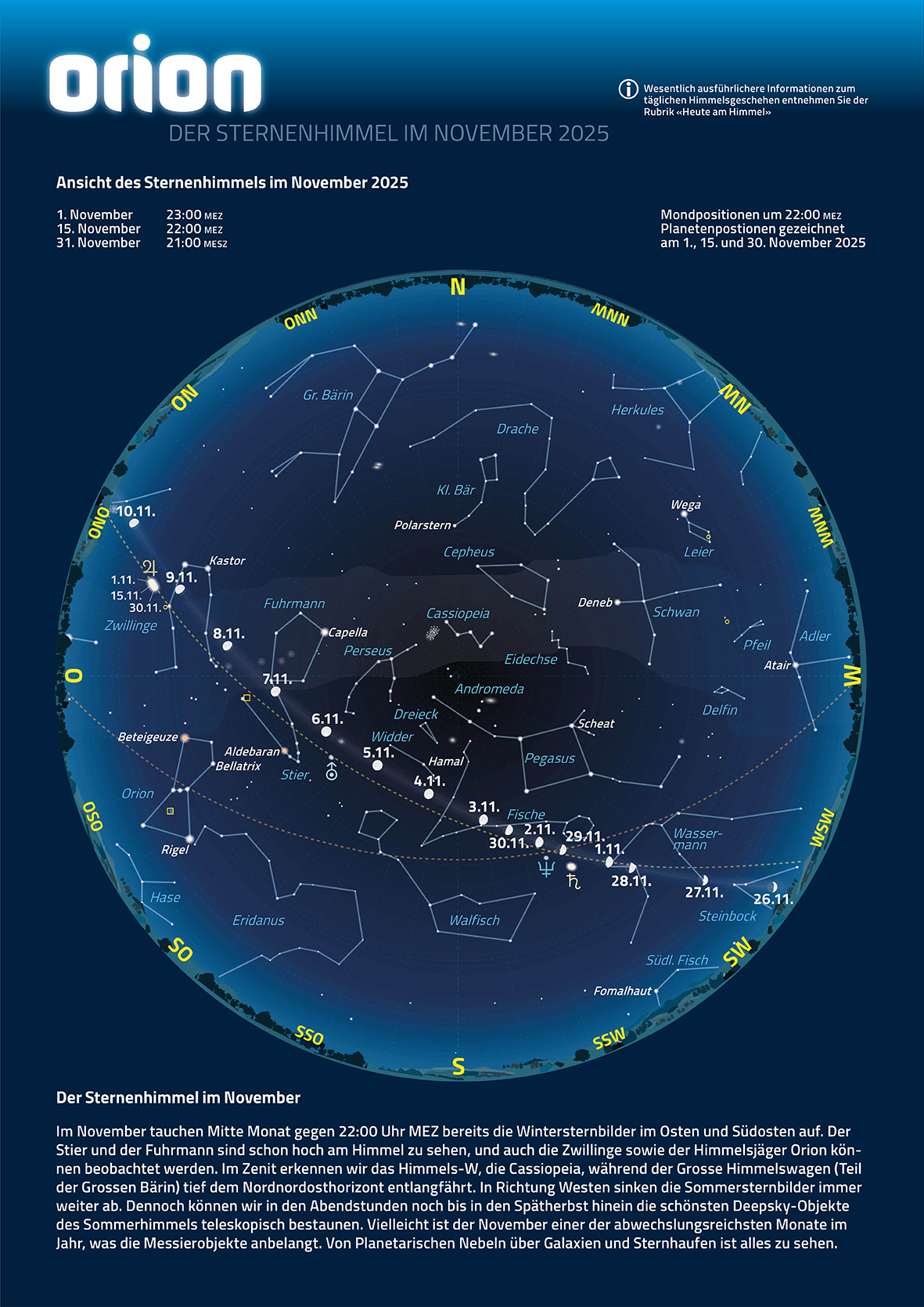

| Sonne | Im November sinkt die Sonne nicht mehr so rasch ab wie noch im Oktober. Sie durchschreitet die Waage und tritt am 21. in den Skorpion über, den sie allerdings schon am 30. wieder verlässt. Wesentlich länger hält sie sich danach im Schlangenträger auf. Trotz der Zeitumstellung, die es morgens vorübergehend eine Stunde früher hell werden lässt, verspäten sich die Sonnenaufgänge bis zum Monatsende auf 07:51 Uhr MEZ. Wir kommen langsam, aber stetig in der dunkelsten Zeit des Jahres an. |

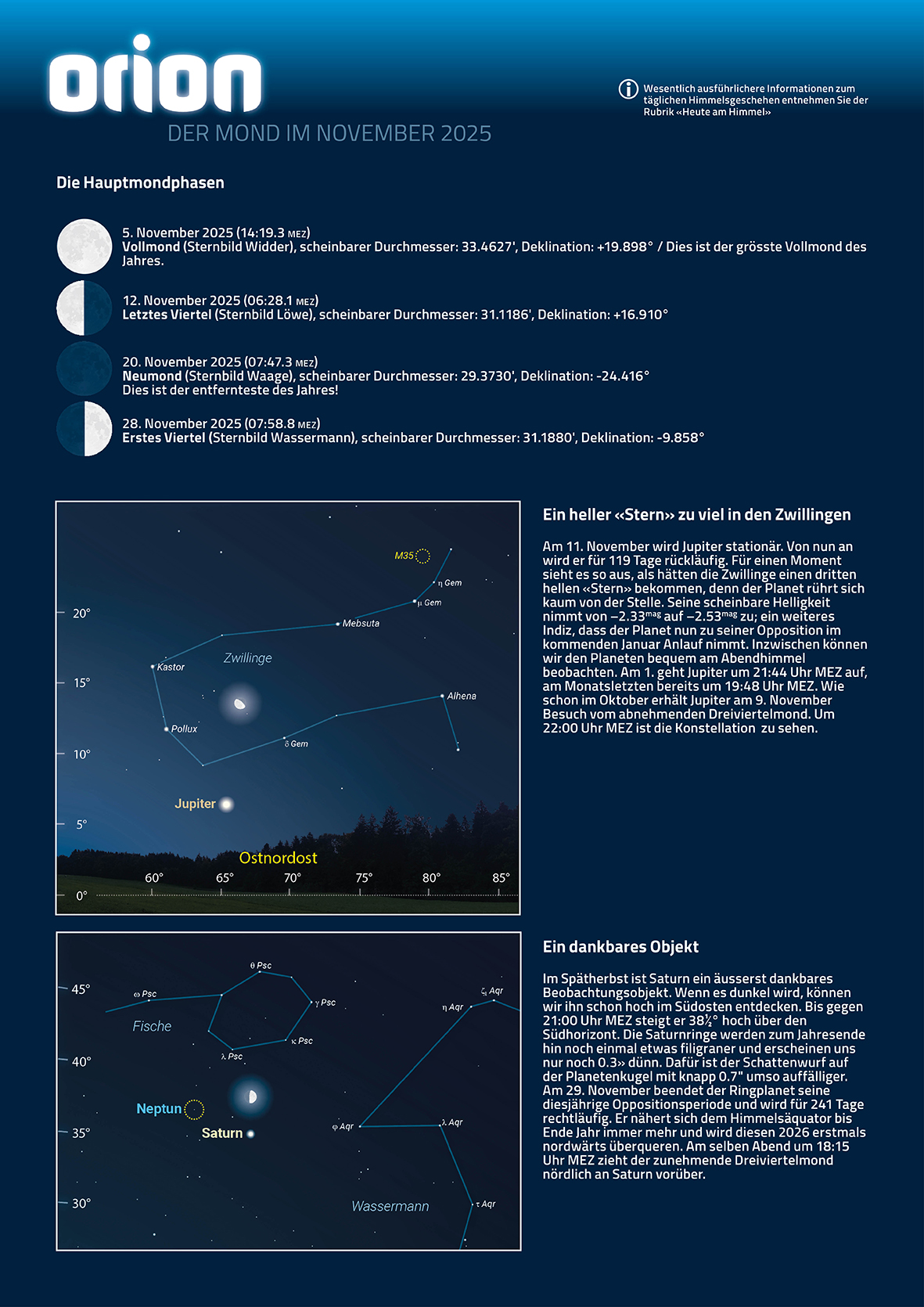

| Mond | Am 1. November können wir den zunehmenden Dreiviertelmond westlich, am 2. rund 6½° nordöstlich von Saturn entdecken. Am 5. haben wir Vollmond im Sternbild Widder. Gleichentags stet der Mond mit 356‘830 km in Erdnähe. Damit erscheint uns die Mondscheibe fast 14 % grösser, als wenn sich der Vollmond in Erdferne befindet, und aufmerksame Beobachter werden die um knapp einen Drittel hellere Vollmondnacht durchaus realisieren. Nach dem Vollmondtermin verspäten sich die Mondaufgänge immer weiter in die zweite Nachthälfte. Das Letzte Viertel (abnehmender Halbmond) wird am 12. erreicht, Neumond verzeichnen wir am 20. Im letzten Monatsdrittel taucht der Mond schliesslich nochmals als Sichel am Abendhimmel auf und erscheint uns am 28. halb beleuchtet (Erstes Viertel). |

| Merkur | Merkur gelangt am 20. in untere Konjunktion mit der Sonne und taucht im letzten November-Drittel am Morgenhimmel auf. |

| Venus | Venus beendet im Laufe des Monats ihre Morgensichtbarkeit. Ihr Abstand zur Sonne verringert sich bis zum 30. auf 9°. Damit verblasst der «Morgenstern» zusehends in der hellen Dämmerung. |

| Mars | Mars steht zu nahe an der Sonne. Er bleibt unbeobachtbar. |

| Jupiter | Bald aber geht im Nordosten der helle Jupiter in den Zwillingen auf, am 15. schon kurz vor 21:00 Uhr MEZ. Am 11. wird er stationär und läuft fortan für die kommenden 119 Tage rückläufig, also westwärts, was wir gut am Zwillingsstern Wasat (Delta Geminorum) verfolgen können. Der Riesenplanet bereitet sich auf seine Opposition im kommenden Januar vor, was wir an seiner deutlichen Helligkeitszunahme feststellen können. Wir «fliegen» mit der Erde bis zum 10. Januar auf Jupiter zu. |

| Saturn | Saturn ist Mitte November gegen 19:00 Uhr MEZ bereits knapp 40° hoch in südlicher Richtung auszumachen. Er ist längst nicht mehr so auffällig wie noch vor zwei Monaten. |

| Uranus | Uranus geht schon in den Abendstunden auf und kann teleskopisch beobachtet werden. Wir finden ihn südlich der Plejaden. |

| Neptun | Etwas nordöstlich von Saturn stossen wir teleskopisch auf den +7.81mag lichtschwachen Neptun. |

Werden Sie «Gold-, Silber- oder Bronze-Member» und profitieren Sie auch von unserem detaillierten täglichen Astrokalender!