Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

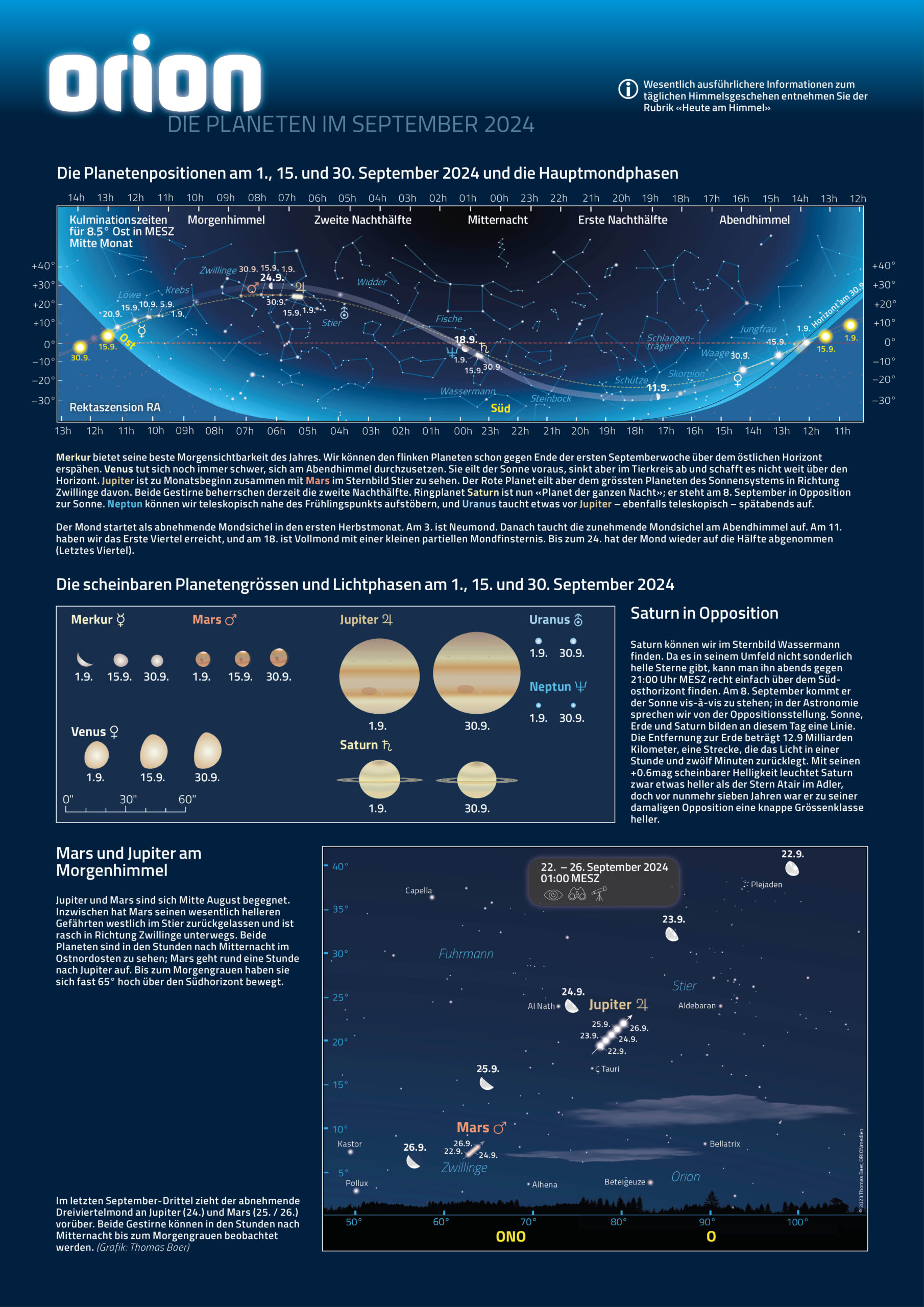

Ereignis des Monats: Kleine partielle Mondfinsternis etwas grösser dank «vergrössertem» Erdschatten

«Klein aber fein» könnte man die Mini-Mondfinsternis am Morgen des 18. Septembers betiteln. In der Tat streift der Vollmond, wie schon im vergangenen Oktober, den Kernschatten der Erde. Der Erdschatten hat keine scharfe Grenze, und so ist es oft nicht möglich, den exakten Beginn visuell zu bestimmen.

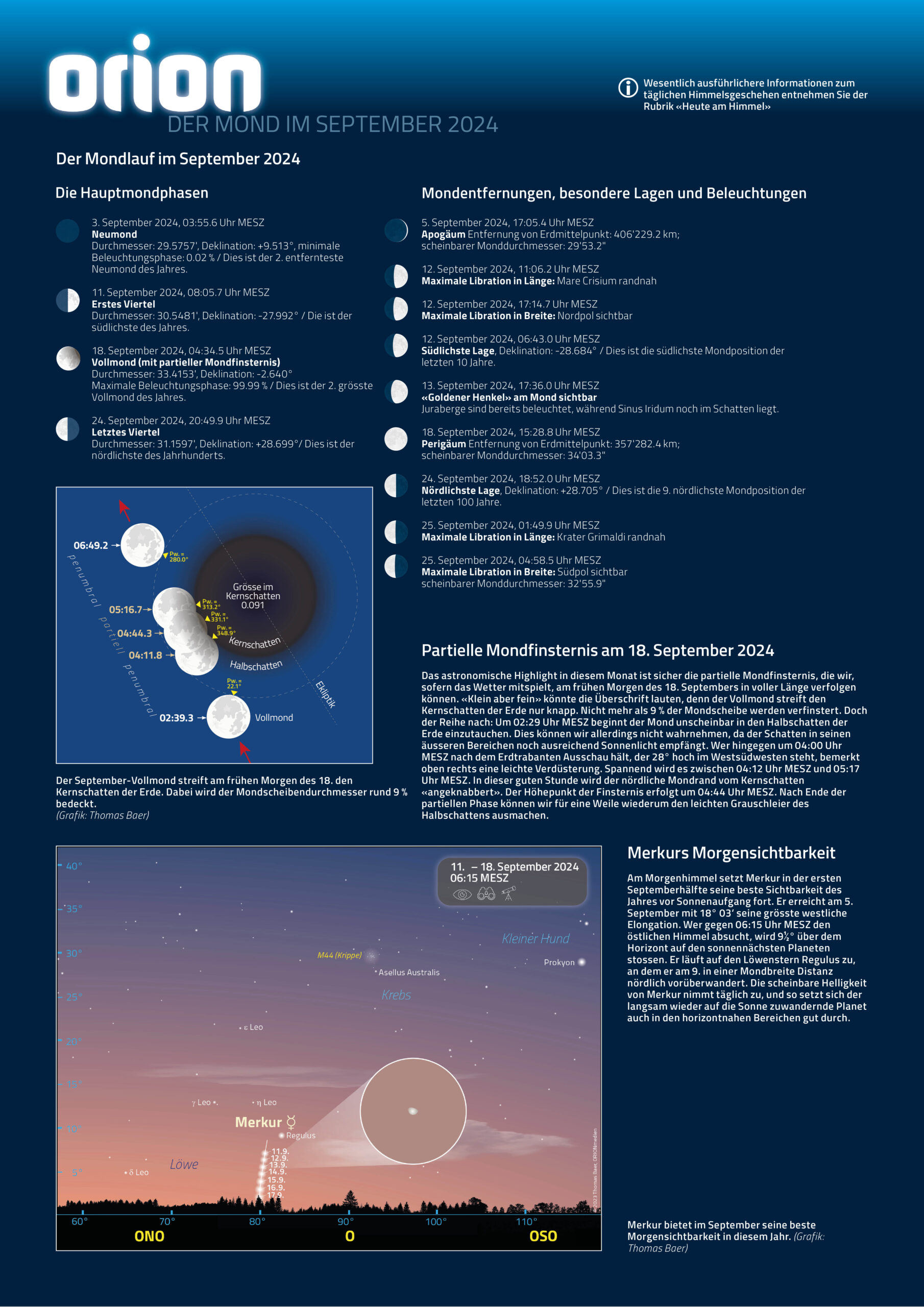

Eine kleine partielle Mondfinsternis können wir in den frühen Morgenstunden des 18. Septembers 2024 erleben. Wie schon im vergangenen Herbst – damals am Abend des 28. Oktobers – lässt sich die Teilverfinsterung des Vollmondes hierzulande in voller Länge beobachten. Der Finsternis-Fahrplan sieht wie folgt aus:

Mathematisch tritt der Mond bereits um 02:40.9 Uhr MESZ in den unscheinbaren Halbschatten der Erde ein. Von Auge und auch fotografisch lässt sich auf dem Mond noch gar nichts erkennen. Erst gegen 04:00 Uhr MESZ wird man im oberen linken Teil der Mondscheibe eine leichte Verdüsterung wahrnehmen. Wirklich interessant für das blosse Auge ist die partielle Phase, welche zwischen 04:13 Uhr MESZ und 05:16 Uhr MESZ dauert. Im Finsternismaximum um 04:44 Uhr MESZ stehen gerade mal 9 % des Mondscheibendurchmessers im Kernschatten der Erde. Bei einer solch kleinen Verfinsterung erkennt man zwar, dass der Kernschattenbereich nicht einfach schwarz ist, doch die typische kupferbraune Färbung des Mondes, die man während einer totalen Mondfinsternis erleben kann, bleibt natürlich aus.

Hier sehen wir lagerichtig den Verlauf der partiellen Mondfinsternis am 18. September 2024. (Animation: Thomas Baer, Radaktion ORION)

Wo schauen?

Der Mond ist schon ein grosses Stück über den Nachthimmel gezogen und befindet sich noch rund 30° über dem Südwesthorizont, wenn sich langsam der Halbschatten bemerkbar macht. Die gesamte partielle Phase ist noch vor Beginn der astronomischen Morgendämmerung beendet. Danach wird es allmählich hell. Zugleich verblasst auch der Halbschatten im rechten Teil der Mondscheibe.

Zur Beobachtung einer Mondfinsternis braucht man, anders als bei einer Sonnenfinsternis, keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. Das Ereignis lässt sich am schönsten durch einen Feldstecher oder durch ein Teleskop beobachten. Von blossem Auge erscheint uns der Vollmond wie eine angebissene Oblate.

Die partielle Mondfinsternis über der Szenerie von Zürich. (Animation: Thomas Baer, Redaktion ORION / Horizontpanorama: Mobiles Planetarium Zürich)

Warum weichen die Finsterniszeiten voneinander ab?

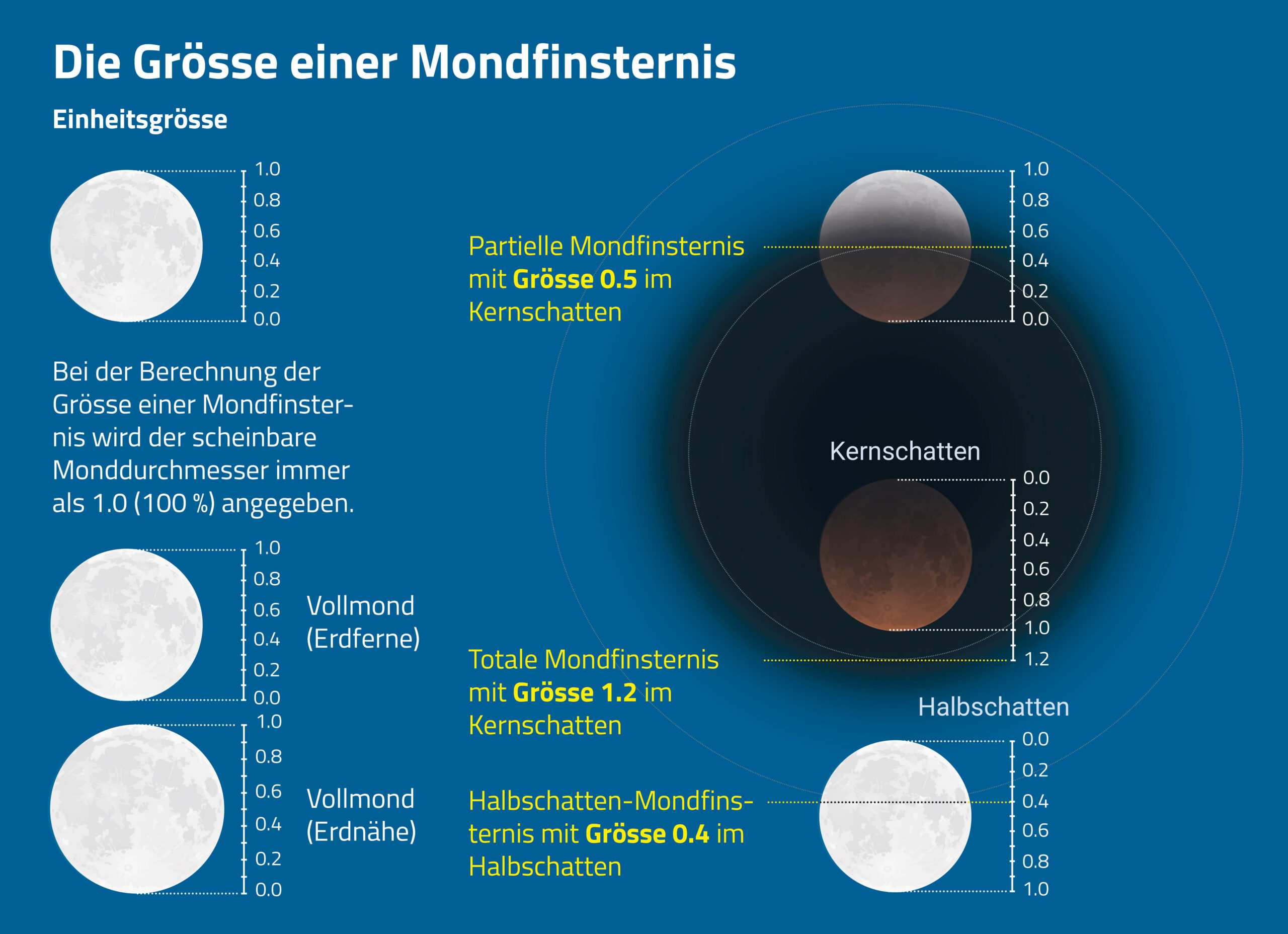

Die Grösse einer Mondfinsternis wird immer in Einheiten des scheinbaren Monddurchmessers angegeben, ganz unabhängig, ob der Mond in Erdnähe oder Erdferne steht. Der Monddurchmesser hat den Wert 1.0 oder (100 %).

Angegeben wird, wie viel Anteil des Monddurchmessers im Kern- oder Halbschatten der Erde steht. Partielle Mondfinsternisse sind > 0.0 aber kleiner < 1.0. In der nachfolgenden Infografik sind drei Beispiele gezeigt. Bei totalen Mondfinsternissen ist der Wert > 1.0 aber < 1.7 (zentrale Mondfinsternis, bei der der Mond durch den Erdschattenmittelpunkt geht). Im Kernschatten hat die Mondscheibe rund 2.7-mal nebeneinander Platz.

So werden die Grössen von Mondfinsternissen angegeben. (Infografik: Thomas Baer, Redaktion ORION)

So werden die Grössen von Mondfinsternissen angegeben. (Infografik: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Nun fällt aber auf, dass je nach Quelle manchmal etwas abweichende Kontaktzeiten bei Mondfinsternissen zu entnehmen sind (siehe Tabelle unten). Während der belgische Astronom und Mathematiker Jean Meeus den Beginn der partiellen Mondfinsternis vom 18. September 2024 auf 04:11.8 Uhr MESZ vorausberechnet, entnimmt man beim amerikanischen Astrophysiker Fred Espenak einen etwas späteren Beginn, nämlich 04:12.7 Uhr MESZ. Beim mathematischen Eintritt in den Halbschatten, sind die Abweichungen noch etwas grösser.

| Ereignis | nach Jean Meeus | nach Fred Espenak | Zeitunterschied |

| Eintritt in den Halbschatten | 02:39.3 MESZ | 02:40.9 MESZ | 1.6 min |

| Eintritt in den Kernschatten | 04:11.8 MESZ | 04:12.7 MESZ | 0.9 min |

| Mitte der Finsternis | 04:44.3 MESZ | 04:44.2 MESZ | 0.1 min |

| Austritt aus dem Kernschatten | 05:16.8 MESZ | 05:16.3 MESZ | 0.5 min |

| Austritt aus dem Halbschatten | 06:49.3 MESZ | 06:47.9 MESZ | 1.4 min |

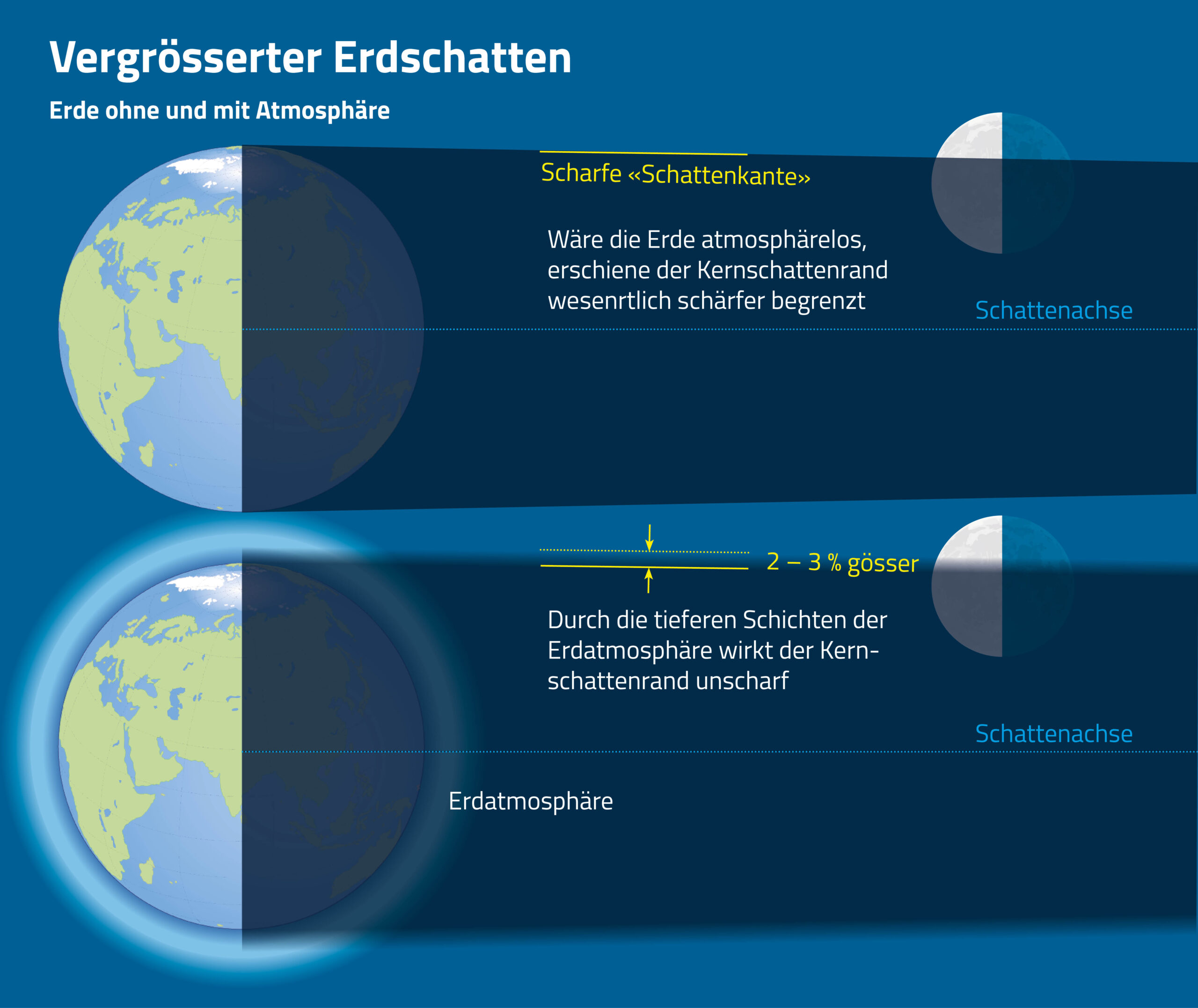

Es handelt sich hierbei nicht etwa um einen Fehler. Während Meeus die Zeiten mit dem Erdkörper berechnet, berücksichtigt Espenak auch die untersten rund 5 bis 8 km der Erdatmosphäre, welche ebenfalls schattenerzeugend wirken und den Kernschattenrand diffus erscheinen lassen. Bekanntlich spielt sich in der Troposphäre das Wettergeschehen ab. Diese Schicht reicht auf 18 km im Bereich des Äquators und rund 8 km über den Polargebieten. Wolkenbildung, vulkanischer Staub und in den tiefsten Schichten Dunst lassen ebenfalls einen Schatten entstehen. Dies merken wir bekanntlich ja, wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt. Je nachdem wieviel oder wenig Sonnenlicht die Atmosphäre durchlässt, erscheint der Erdschatten in Monddistanz (rund 384’400 km) um 2 bis 3 % vergrössert.

Die tiefen Schichten der Erdatmosphäre (Troposphäre) erzeugen ebenfalls einen Schatten. (Grafik: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Die tiefen Schichten der Erdatmosphäre (Troposphäre) erzeugen ebenfalls einen Schatten. (Grafik: Thomas Baer, Redaktion ORION)

In der Praxis macht es bei Mondfinsternissen eigentlich wenig Sinn, die Kontaktzeiten, also den Moment, wo der Vollmond den Kernschatten erstmals und letztmals berührt, auf die Sekunde genau anzugeben, denn anders als bei einer Sonnenfinsternis, lässt sich die erste Berührung des Mondrandes mit dem Kernschatten der Erde visuell kaum exakt bestimmen, weil er nicht messerscharf, sondern diffus erscheint.

Bei einer Sonnenfinsternis (links oben) kann man den 1. Kontakt sekundengenau bestimmen. Bei einer Mondfinsternis dagegen (oben rechts) ist es schwierig, die erste Berührung des Mondes mit dem Kernschatten exakt zu messen. So etwa war bei der extrem kleinen partiellen Mondfinsternis am 25. April 2013 (unten) nicht ganz klar, ob der nördliche Mondrand noch knapp vom Kernschatten bedeckt wurde oder nicht. (Bild: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Bei einer Sonnenfinsternis (links oben) kann man den 1. Kontakt sekundengenau bestimmen. Bei einer Mondfinsternis dagegen (oben rechts) ist es schwierig, die erste Berührung des Mondes mit dem Kernschatten exakt zu messen. So etwa war bei der extrem kleinen partiellen Mondfinsternis am 25. April 2013 (unten) nicht ganz klar, ob der nördliche Mondrand noch knapp vom Kernschatten bedeckt wurde oder nicht. (Bild: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Interessant wird es bei Mondfinsternissen, bei denen der Vollmond haarscharf am Kernschatten vorbeischrammt: Ein Paradebeispiel hierfür war die extrem kleine partielle Mondfinsternis am Abend des 25. April 2013. Es war ein interessanter Grenzfall zwischen einer reinen Halbschatten-Mondfinsternis und einer knapp noch partiellen Finsternis mit 1.5 % im Kernschatten. Wie man der Aufnahme oben entnehmen kann, ist es in der Tat visuell schwierig zu entscheiden, ob der nördliche Mondrand effektiv noch ein kleines Stück im Kernschatten stand oder diesen um 1.7 Tausendstel der scheinbaren Mondgrösse verfehlte. Diesen Moment einer Mondfinsternis erleben wir immer beim Ein- oder Austritt des Mondes in oder aus dem Kernschatten.

Sicher wäre es ein spannendes Beobachtungsexperiment, anhand ausgewählter Mondformationen einmal die Erdschattenvergrösserung zu messen. Eine solche Beobachtung erfolgt, indem die beobachtende Person ermittelt, ob der vordefinierte Mondkrater gerade, wahrscheinlich oder sicher vom Erdschattenrand erfasst wird. Jede Beobachtung enthält drei Zeiten. Aus zahlreichen Beobachtungen kann dann ein Beobachtungsdurchschnittswert errechnet werden, der schliesslich mit den Kontaktzeiten einer «atmosphärelosen Erde» verglichen wird.

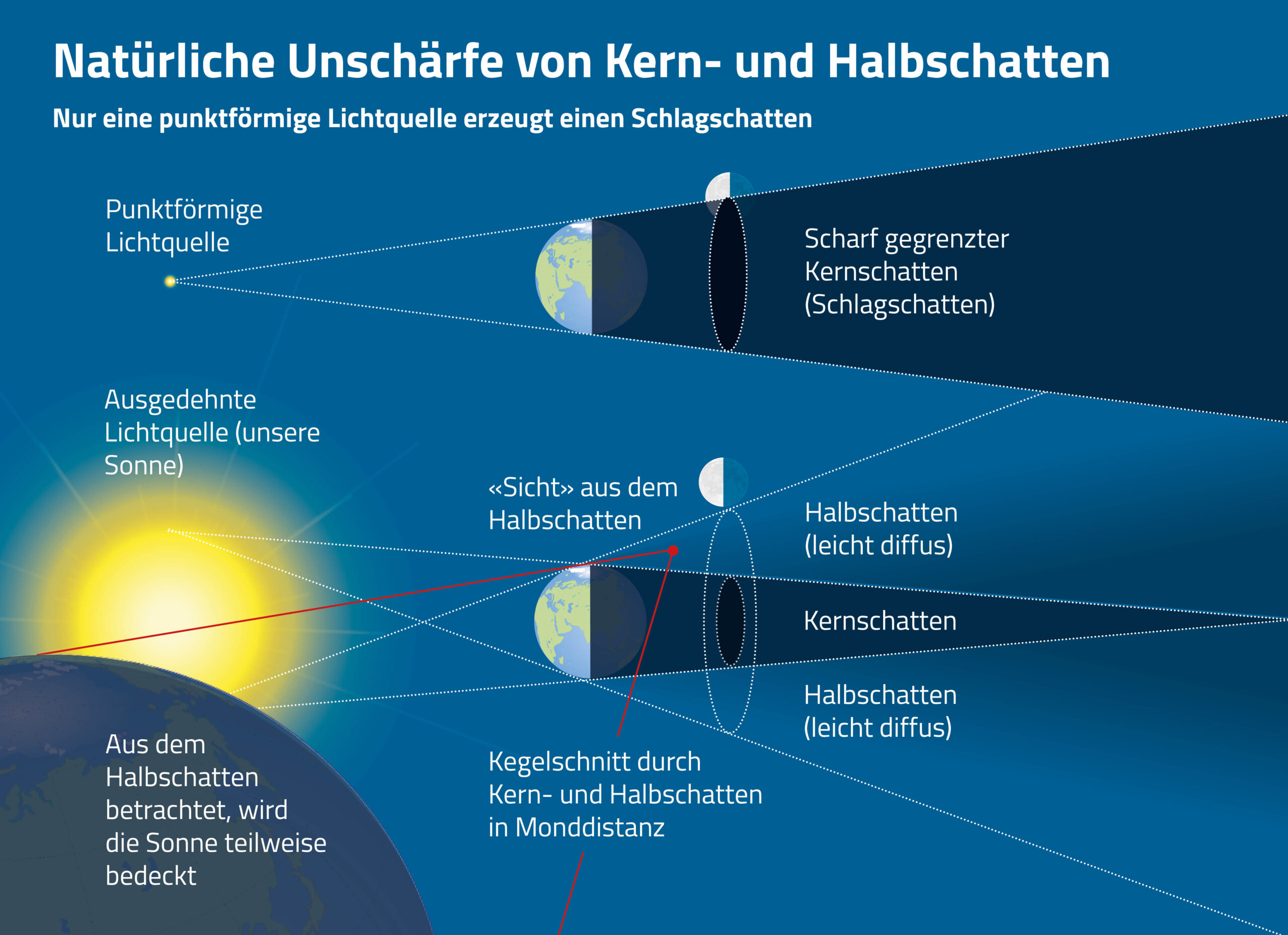

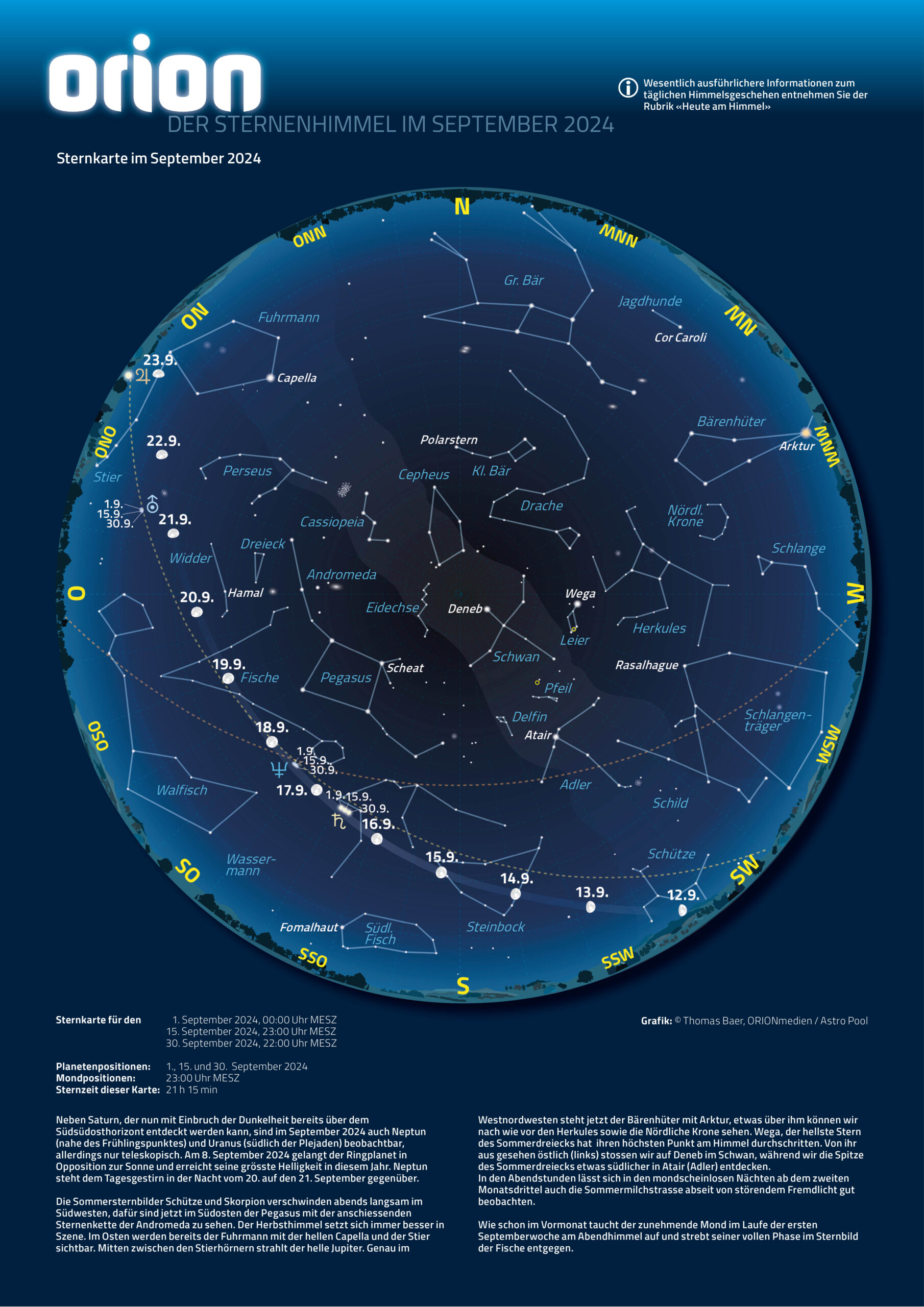

Ein bisschen Schattenphysik

Eine gewisse Unschärfe von Schatten erleben wir täglich, wenn die Sonne scheint. Betrachtet man etwa den Schatten einer Strassenlaterne, so fällt auf, dass auch dieser keine scharfe Grenze hat, sondern in einen, nach aussen heller werdenden Bereich, übergeht. Hier haben wir es mit dem Kern- und den ihn umgebenden Halbschatten zu tun. Während in den Kernschattenraum kein direktes Sonnenlicht fällt – die Sonne wird hier komplett verdeckt – ist im Halbschatten immerhin ein Teil von ihr zu sehen. Dies ist der Grund, warum der Halbschatten in Richtung Kernschatten immer «düsterer» wird, während er in den äussersten Zonen noch ausreichend Sonnenlicht empfängt. Je näher wir uns in Richtung Kernschatten bewegen, desto mehr verschwindet die Sonne hinter der Erde; das Sonnenlicht nimmt ab.

Kern- und Halbschatten entstehen immer dann, wenn wir eine ausgedehnte Lichtquelle wie die Sonne haben. Wäre die Sonne bloss ein Lichtpunkt, so wie ein Stern am Nachthimmel, würde die Erde nur einen scharf begrenzten Kernschatten, einen sogenannten Schlagschatten in den Weltraum werfen.

Kern- und Halbschatten entstehen, wenn die Lichtquelle eine «Ausdehnung» hat. (Grafik: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Kern- und Halbschatten entstehen, wenn die Lichtquelle eine «Ausdehnung» hat. (Grafik: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Der nicht ganz dunkle Kernschatten

Nach den Regeln der Optik müsste der Kernschatten der Erde komplett dunkel sein. Doch wer schon eine partielle Mondfinsternis beobachtet hat, wird bemerkt haben, dass der vom Kernschatten verfinsterte Teil des Mondes nicht einfach schwarz erscheint. Vielmehr ist der abgedunkelte Teil in ein meist bräunliches Licht getaucht (siehe Bild unten). Diese Färbung wird dann mehr zu einem kupferrot, je tiefer der Mond im Kernschatten steht. Bei einer totalen Mondfinsternis ist diese rötlich-braune Licht am schönsten zu sehen.

In der Erdatmosphäre wird das Sonnenlicht wie in einem Glasprisma gebrochen und an den Luftmolekülen und anderen Schwebeteilchen gestreut. Das langwellige rote und orange Licht durchdringt die tieferen Schichten der Lufthülle am besten, während der blaue Lichtanteil, der für die Farbe des Taghimmels sorgt, bereits «herausgestreut» wurde. Dies ist der Grund, warum wir die Sonnenauf- und -untergänge orange oder rötlich erleben und warum sich der Dämmerungshimmel in wunderbaren Färbungen zeigt.

Dieses langwellige Restlicht wird in sehr flachem Winkel in den eigentlich dunklen Kernschatten der Erde abgelenkt und leuchtet diesen in Monddistanz schwach aus. Wir können also festhalten: Der Mond schimmert während einer Kernschattenfinsternis stets in den Farben der irdischen Morgen- und Abenddämmerung.

Der vom Kernschatten verfinsterte Bereich erscheint nicht einfach schwarz. Schuld an der rötlich-braunen Färbung ist die Erdatmosphäre. (Bild: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Der vom Kernschatten verfinsterte Bereich erscheint nicht einfach schwarz. Schuld an der rötlich-braunen Färbung ist die Erdatmosphäre. (Bild: Thomas Baer, Redaktion ORION)

Astronomische Ereignisse im September 2024

Die schönsten Monatsereignisse im Überblick

| Sonne | Die Sonne wandert im September vom Löwen in die Jungfrau und überschreitet dabei am 22. um 14:44 Uhr MESZ den Himmelsäquator südwärts. Wir erleben die Tagundnachtgleiche und den astronomischen Herbstbeginn. Über den gesamten Monat betrachtet, sieht die Situation wie folgt aus: Die Sonnenaufgänge verspäten sich um 39 Minuten: Am 1. September geht die Sonne um 06:45 Uhr MESZ auf, am 15. um 07:04 Uhr MESZ und am Monatsletzten um 07:24 Uhr MESZ. Abends beträgt die Verfrühung der Sonnenuntergänge 61 Minuten, von 20:06 Uhr MESZ (am 1.) auf 19:07 Uhr MESZ am 30. Die Mittagshöhe nimmt weiter ab. Am 1. steht die Sonne noch 50.9° hoch im Süden, am 15. dann 44.9° und sinkt bis zum 30. weiter auf 39.4° ab. |

| Mond | Am 1. September können wir die hauchdünne abnehmende Mondsichel gegen 05:45 Uhr MESZ rund 9° hoch im Osten sehen. Am 3. haben wir Neumond. Danach wechselt der Mond an den Abendhimmel, wo er am 11. das Erste Viertel und am 18. seine volle Phase erreicht. Am Morgen des 18. ist zwischen 04:12 Uhr MESZ und 05:17 Uhr MESZ eine kleine partielle Mondfinsternis zu sehen. Am selben Tag steht der Mond in Erdnähe. Am 23. steht er 5° nördlich von Jupiter und passiert in den frühen Morgenstunden des 24. den Stern Al Nath im Stier. Der Mond steht jetzt im Letzten Viertel. Er zieht an Mars vorüber und nimmt bis zum Monatsletzten weiter ab. |

| Merkur | Der sonnennächste Planet bietet in der ersten Septemberhälfte die beste Morgensichtbarkeit in diesem Jahr. Das beste Beobachtungsfenster öffnet sich zwischen dem 6. und 11. September in der beginnenden Morgendämmerung. Am 5. erreicht der flinke Planet mit 18° 03′ seine grösste westliche Elongation. Da sich die Ekliptik steil über den Osthorizont schwingt, können wir den Planeten leicht auffinden. Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Feldstecher. |

| Venus | Venus fristet nach wie vor ein zögerliches Dasein am Abendhimmel. Da sie der Sonne auf der absteigenden Ekliptik vorauseilt, gewinnt sie kaum an Höhe! Sie wandert durch die Jungfrau, wo sie am 18. Spica in 2.2° nördlichem Abstand passiert. Nur dank der allmählich immer früher einsetzenden Dämmerung, können wir Venus zum Monatsende hin als «Abendstern» besser sehen. |

| Mars | Der Rote Planet hat Mitte August Jupiter überholt und zieht nun rasch in Richtung Zwillinge weiter. Am 8. finden wir ihn ein knappes Grad südlich des offenen Sternhaufens M35 und zielt auf den Stern Mebsuta (Epsilon Gemini) zu, den er am 22. in 1.7° südlichem Abstand passiert. Die scheinbare Helligkeit von Mars nimmt weiter zu und erreicht am Monatsende +0.4mag. Damit ist er heller als sämtliche Sterne in seiner näheren Umgebung. Dank seiner leicht orangen Färbung ist er auch von gelegentlichen Himmelsguckern sofort erkennbar. |

| Jupiter | Jupiter verlangsamt seine rechtläufige Bewegung im Sternbild Stier, ein Indiz, dass er bald zu seiner Oppositionsschleife ansetzt. Wir können zu Monatsbeginn ab Mitternacht, am 30. September dann bereits nach 22:15 Uhr MESZ im Ostnordosten aufgehen sehen. Seine Helligkeit nimmt weiter auf –2.5mag zu. |

| Saturn | Ringplanet Saturn gelangt am 8. in Opposition zur Sonne. Damit ist der Planet nun die ganze Nacht hindurch im Wassermann zu beobachten. Seine Helligkeit beträgt +0.6mag. Seine Ringe sind nur noch zu 3.7° geöffnet. Nächstes Jahr wird die Erde die Ringebene kreuzen. Dann «sehen» wir von der Erde aus direkt auf die Ringkante. |

| Uranus | Uranus können wir teleskopisch ab dem späten Abend im Stier, etwas südlich der Plejaden, aufspüren. Gleich am 1. wechselt er seine scheinbare Bewegungsrichtung vor den Sternen und setzt zu seiner Oppositionsschleife an. |

| Neptun | In der Nacht vom 20. auf den 21. September gelangt Neptun in Opposition zur Sonne. Der Planet hält sich nur unweit vom Frühlingspunkt auf. |

Werden Sie «Gold-, Silber- oder Bronze-Member» und profitieren Sie auch von unserem detaillierten täglichen Astrokalender!