Der auf den 12. November abends angekündigte G4-Sonnensturm traf verspätet am 13. ab 01:30 Uhr MEZ ein, als bei uns die halbe Nacht bereits herum war. Obwohl sich das Polarlichtoval wie schon in den Morgenstunden des 12. tiefrot färbte, blieb das farbige Himmelsschauspiel in mittleren geografischen Breiten aus. Der Grund: Die letzte grosse Front hatte eine zu geringe Plasmadichte.

Beitrag: Thomas Baer, Redaktion ORION

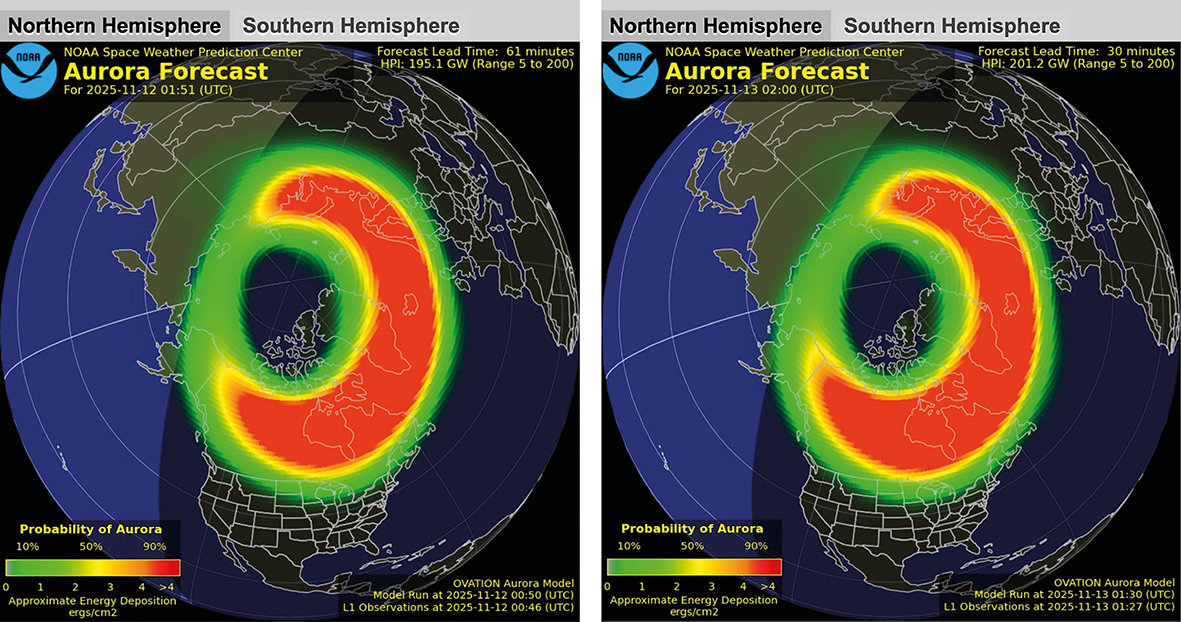

Einmal mehr hat uns das erwartungsvolle Warten auf eine dritte Plasmafront, die uns ursprünglich im Laufe des Abends des 12. Novembers 2025 erreichen sollte, gezeigt, wie viele Parameter gleichzeitig zusammenpassen müssen, damit die Chance für Polarlichter gegeben ist. Wenn man rein die beiden tiefrot gefärbten Polarlichtovale vom Morgen des 12. und des 13. Novembers nebeneinander vergleicht, müsste man sofort an eine Wiederholung der Polarlichter denken.

Die beiden Polarlichtovale am Morgen des 12. (links) und am Morgen des 13. Novembers 2025 (rechts) sahen fast identisch aus. Dies ist aber noch längst kein Garant für Polarlichter bis in mittlere geografische Breiten. (Quelle: Spaceweather)

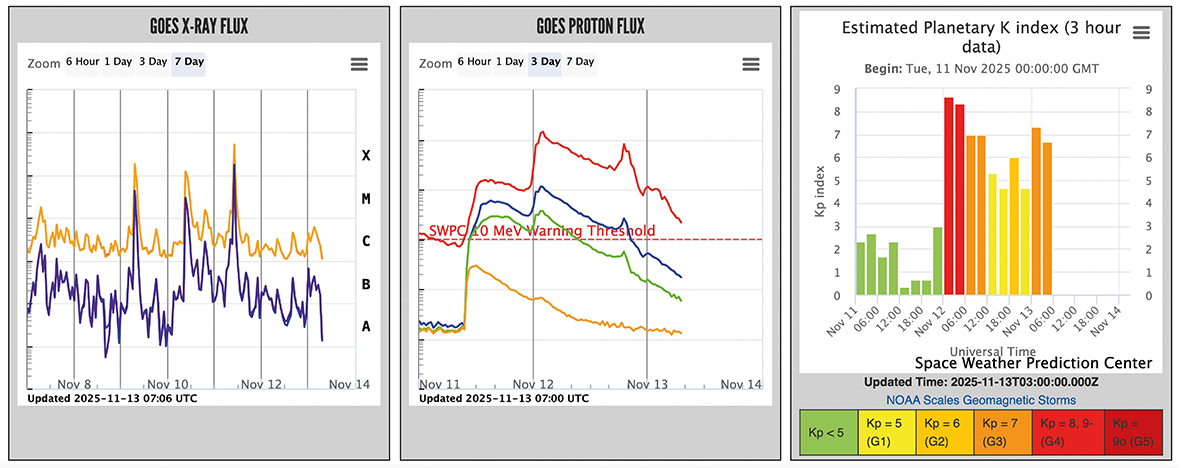

Doch es gilt bei diesen Phänomenen immer verschiedene Dinge im Auge zu behalten. Da sind einmal die Daten des GOES-Satelliten (Geostationary Operational Environmental Satellite), der die von der Sonne ausgehende Röntgenstrahlung misst. Aufgrund dieser Daten können wir überhaupt erst erkennen, ob, und in welcher Stärke etwas von der Sonne abgefeuert wurde. Er liefert uns also Informationen über Sonneneruptionen, Plasmatemperaturen und Teilchenemissionen; erst so wird es möglich, den Fluss hochenergetischer Teilchen zu bestimmen, was für die Vorhersage von Weltraumstürmen entscheidend ist. So erkennen wir in den Diagrammen unten die drei Peaks der einzelnen Ereignisse sowie (Mitte) der steigende Protonenfluss, zwischen dem 10. und 14. November 2025.

Entscheidend ist auch die Geschwindigkeit des Sonnenwinds. In den Morgenstunden des 12. Novembers erreichte dieser fast 1’400 km/s, am 13. nur ganz kurz knapp 1’000 km/s, während er sich aber meist um 850 – 900 km/s einpendelte. In einer weiteren Spalte auf der Spaceweatherseite entnimmt man den Zustand des Erdmagnetfelds. Gemessen wird dabei die magnetische Flussdichte. Hier sind es zwei Werte, die es zu beachten gilt. Der sogenannte Bt-Wert kombiniert die Magnetfeldstärke in allen drei Raumrichtungen (Nord-Süd, Ost-West und entlang der Sonnen-Erde-Achse) zu einem Gesamtwert. Ist dieser Wert über 10 nT (Nanotesla), deutet dies auf einen starken Sonnenwind hin, der mehr Energie in das Erdmagnetfeld übertragen kann. Wichtig dabei ist, dass die Nord-Süd-Komponente (Bz) möglichst stark ins Negative rutscht. Dann ist eine erhöhte Polarlichtaktivität wahrscheinlich, da sich die Magnetfelder gut verbinden können.

Eine weitere Grösse ist der Kp-Wert (rechts): Er ist ein Mass für die geomagnetische Aktivität und gibt an, wie stark die Polarlichter sein werden und wie weit südlich sie sichtbar sind. Die Skala reicht von 0 bis 9, wobei höhere Werte für stärkere geomagnetische Stürme und damit für intensivere und weiter südlich sichtbare Polarlichter stehen. Ein Kp-Wert von 5 oder höher wird oft als Grund für gute Beobachtungsmöglichkeiten in mittleren Breiten (also bis in den Alpenraum) angesehen.

Hier sehen wir die weiteren Parameter, die es jeweils zu überwachen gilt. (Quelle: Spaceweather)

Wie intensiv die Polarlichter ausfallen, hängt letztlich von der Plasmadichte, also der Anzahl energetischer Teilchen pro Kubikzentimeter ab. Hier können wir sagen; je höher die Dichte, desto spektakulärer die Polarlichter.

Die Ereignisse der letzten Tage

Warnungen vor geomagnetischen Stürmen waren auf der Webseite von Spaceweather in Kraft, darunter auch eine mögliche Stärke von G4 (schwer) für den 12. November. Die aktuelle Liste der Warnungen umfasste folgende Ereignisse: 11. November, G2 (mittel); 12. November, G4 (schwer); und 13. November, G3 (stark). Der letzte geomagnetische Sturm wurde noch im Laufe des frühen abends des 12. ebenfalls auf G4 hochgestuft, was ein weiteres mögliches Polarlichtspektakel erwarten liess. Diese Warnungen erfolgten aufgrund potenzieller Auswirkungen geomagnetischer Stürme im Zusammenhang mit koronalen Massenauswürfen (CME), die in den Tagen davor von der Sonne ausgingen. Diese Ereignisse umfassten die CME-Aktivität vom 9. November bis zum frühen Morgen des 12. November. Der jüngste CME ereignete sich am frühen Morgen des 12. November und war der energiereichste und schnellste der bisherigen CMEs. Dieser CME war mit einem Sonnenausbruch der Stärke X5.1 (R3; stark) verbunden, der am 11. November um 10:04 UTC (5:04 Uhr EST) seinen Höhepunkt erreichte. Dieser CME war ausserdem mit einem derzeit aktiven, mässigen Sonnensturm (S2) verbunden.

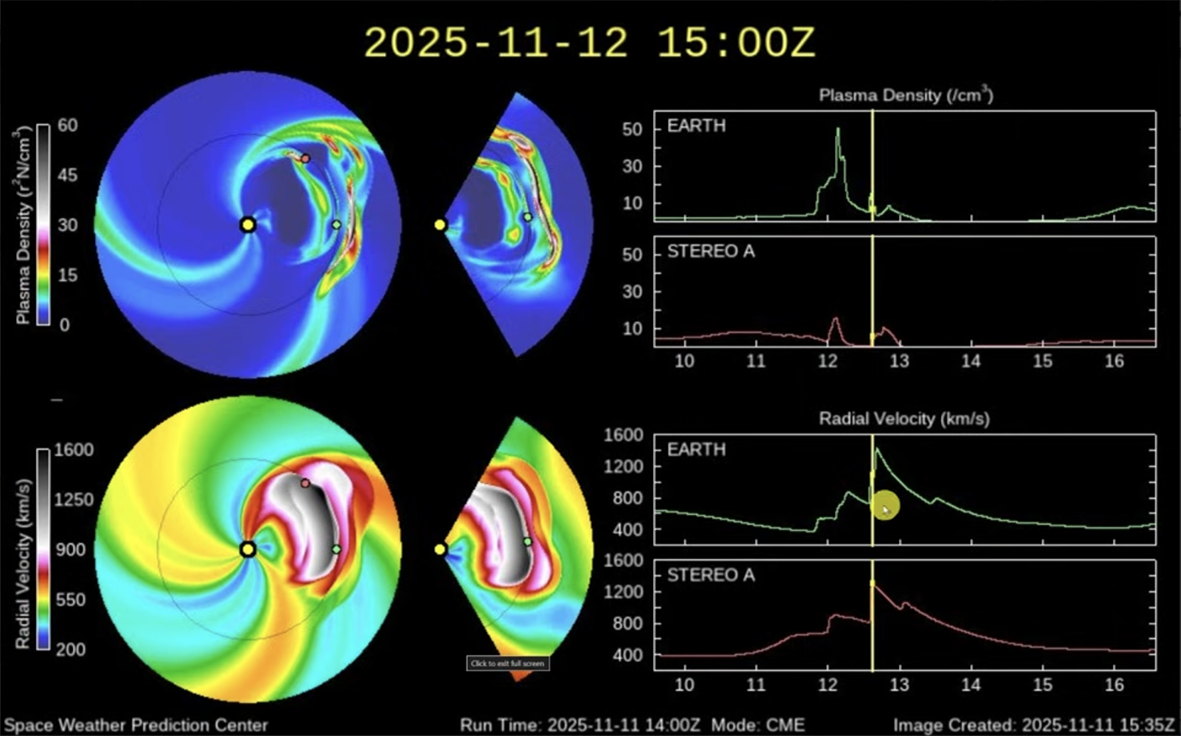

Am Abend des 12. Novembers 2025 hätte es nochmals spannend werden können. Die Erde lag noch immer im Einflussbereich von Plasmawolken. Im oberen Diagramm wird zwar ein kleinerer Peak in der Plasmadichte angezeigt, doch durch die enorme Sonnenwindgeschwindigkeit (im unteren Diagramm grau bis schwarz) und dem bereits geschwächten Erdmagnetfeld hätten die geladenen Teilchen tiefer eindringen können. (Quelle: Spaceweather)

Was dann geschah

Die schönen Polarlichter am Morgen des 12. Novembers 2025 waren die beiden überlagerten Fronten der zuerst abgefeuerten CMEs. Diese wurden durch die dritte und schnellste Welle regelrecht zusammengestaucht, wodurch sich die Plasmadichte auf 50 p/cm3 und höher verdichtete. Wir hatten mit rund 1’400 km/s eine ungewöhnlich hohe Sonnenwindgeschwindigkeit, die das Erdmagnetfeld stauchte. Dies begünstigt die Sichtung von Polarlichtern bis in mittlere Breiten.

Da wir wussten, dass auch die dritte Welle die Erde erreichen wird – prognostiziert war sie für die Abendstunden des 12. – war die Hoffnung gross, nochmals Polarlichter sehen zu können. Doch diese Front verlangsamte sich – wohl durch das Auflaufen der beiden vorangehenden Fronten – und liess auf sich warten. Der Sonnenwind lag lange um 700 km/s, stieg dann leicht an und pendelte sich um 850 km/s ein. Nur einmal kratze er kurz die 1’000 km/s-Marke. Es war ein ständiges Auf und Ab zu verfolgen, was auf Turbulenzen im Sonnenwind schliessen liess. Auch die Erdmagnetfeldstärke zeigte grosse Schwankungen. Der oben erklärte Bz-Wert, der idealerweise hätte ins Minus fallen sollen, blieb meist «nordgerichtet»; ein schlechtes Vorzeichen. Ausserdem blieb die Plasmadichte meist zwischen 1 – 2 p/cm3 und stieg nur kurz einmal auf knapp über 11 p/cm3. Dies kommt, um einen Vergleich zu ziehen, einer Schneeprognose ohne Schneefall gleich.

Obwohl ab 01:30 Uhr MEZ der «Einschlag» der dritten Plasmafront doch noch kam, blieben die Polarlichter in den mittleren Breiten aus. Selbst im Norden Deutschlands, wo man zwischen den Wolken etwas hätte sehen müssen, waren die Nordlichter diesmal schwach.

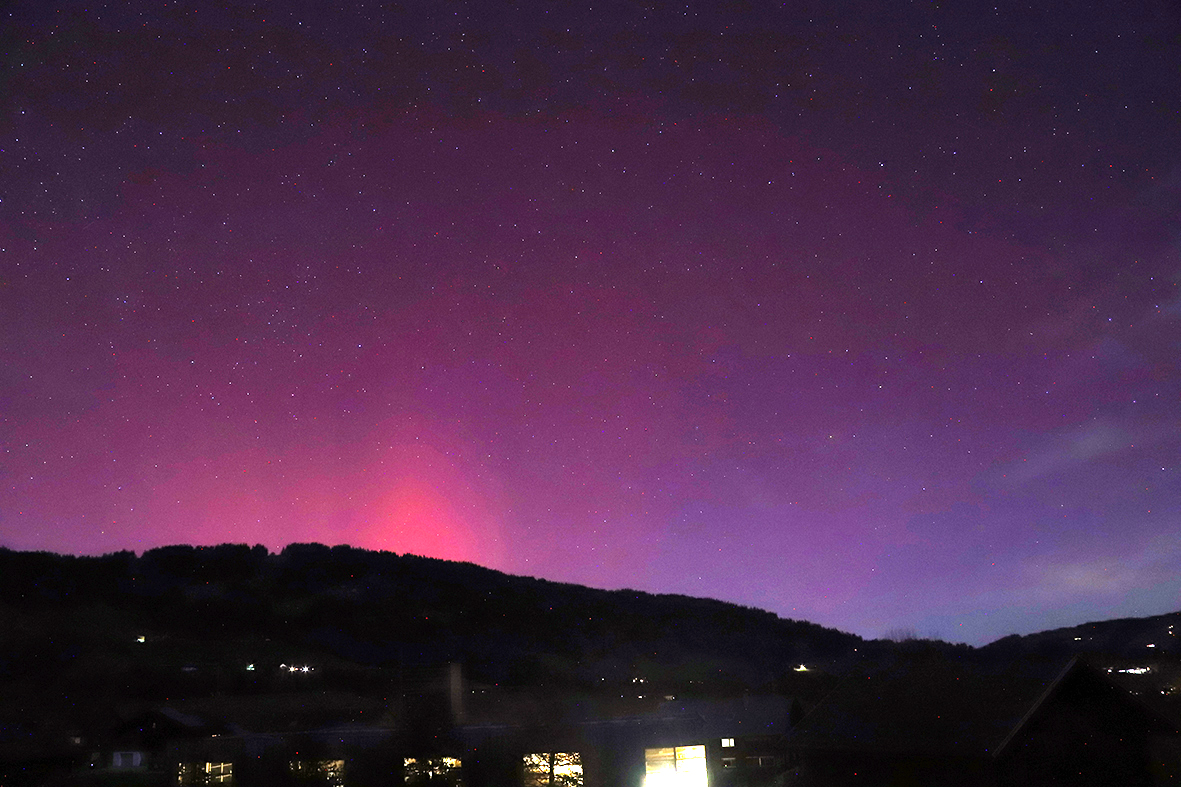

Auch die Webcam auf dem Säntis zeigte das farbenprächtige Schauspiel. (Quelle: Webcam Säntis)

Auch die Webcam auf dem Säntis zeigte das farbenprächtige Schauspiel. (Quelle: Webcam Säntis)

Inzwischen haben wir gelernt, dass Polarlichter fotografisch viel eher erfasst werden können, selbst dann, wenn man von blossem Auge nichts wahrnimmt. Eine gute Möglichkeit ist es, nach Norden ausgerichtete Webcams (z. B. Säntis oder Webcam Pizol) im Auge zu behalten.

Polarlicht in der Morgendämmerung über dem Bregenzerwald. (Bild: Thomas Baer)

Polarlicht in der Morgendämmerung über dem Bregenzerwald. (Bild: Thomas Baer)