Neue Simulationen ermöglichen einen «rechnerischen Blick» unter die Wolkendecke des Jupiters. Dort toben offenbar heftige Orkane.

Die Orkane, die in streifenartigen Sturmbändern über den Jupiter rasen, setzen sich weit ins Innere seiner Atomsphäre fort. Erst in einer Tiefe von etwa 2’000 Kilometern dürften sie abrupt abreissen, wie Forschende des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen heute bestätigen. In der Fachzeitschrift Proceedings of the National Acadamy of Sciences (PNAS) stellen sie die Ergebnisse von Computersimulationen vor, welche die extremen Eigenschaften der Jupiter-Atmosphäre erstmals realistisch berücksichtigen. Demnach ändert sich die Struktur der Atmosphäre in etwa 2’000 Kilometern Tiefe grundlegend: Dort muss sich eine stabile Gasschicht erstrecken, die wie eine Art Barriere das Aufsteigen und Absinken von Material unterdrückt. Grund dafür könnte zum Beispiel sein, dass Wasserstoff und Helium, die Hauptzutaten des Jupiters, dort nicht durchmischt, sondern nach Gewicht geschichtet vorliegen.

Beitrag: Dr. Birgit Krummheuer, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung

Das äußere Erscheinungsbild des Jupiters ist geprägt von seinen markanten Jetstreams: Farblich klar abgesetzten Sturmbändern, die in latitudinaler Richtung verlaufen und dem gewaltigen Gasriesen eine Art Streifenmuster verleihen. Die Windgeschwindigkeiten, mit denen die Wolken dort um den Planeten jagen, nehmen es spielend mit denen der heftigsten irdischen Orkane auf und überstiegen sie zum Teil sogar. Nur an den Polen weht mit Geschwindigkeiten von etwa 100 Kilometern pro Stunde ein deutlich ruhigeres Lüftchen. Ob die Orkane nur die oberste, etwa 50 Kilometer dicke Wolkenschicht bestimmen oder deutlich tiefer in die darunter liegende Atmosphäre reichen, ist unklar. Die aktuellen Ergebnisse der Göttinger Forscherinnen stützen nun Theorien, wonach die Winde noch tief im Innern toben, dann aber ab einer bestimmten Tiefe recht abrupt abreissen.

Junos Blick unter die Wolkenschicht

Wie es unter der Wolkenschicht des Jupiters zugeht, sollte eigentlich die amerikanische Raumsonde Juno enthüllen. Vor acht Jahren erreichte sie das Jupitersystem. Aus einer Umlaufbahn um den Gasriesen registriert die Sonde minimale Veränderungen im Schwerfeld des Planeten. Diese erlauben auch Rückschlüsse auf die strömenden Gasmassen im Innern. Doch die Interpretation der Messdaten ist knifflig. Während eine internationale Forschergruppe unter Leitung des israelischen Weizmann-Instituts für Wissenschaften 2018 vermeldete, die Winde erstreckten sich einige tausend Kilometer in die Tiefe, blieben andere Wissenschaftler skeptisch. Sie argumentieren, dass die Messdaten auch mit deutlich flacheren Orkanen in Einklang zu bringen seien.

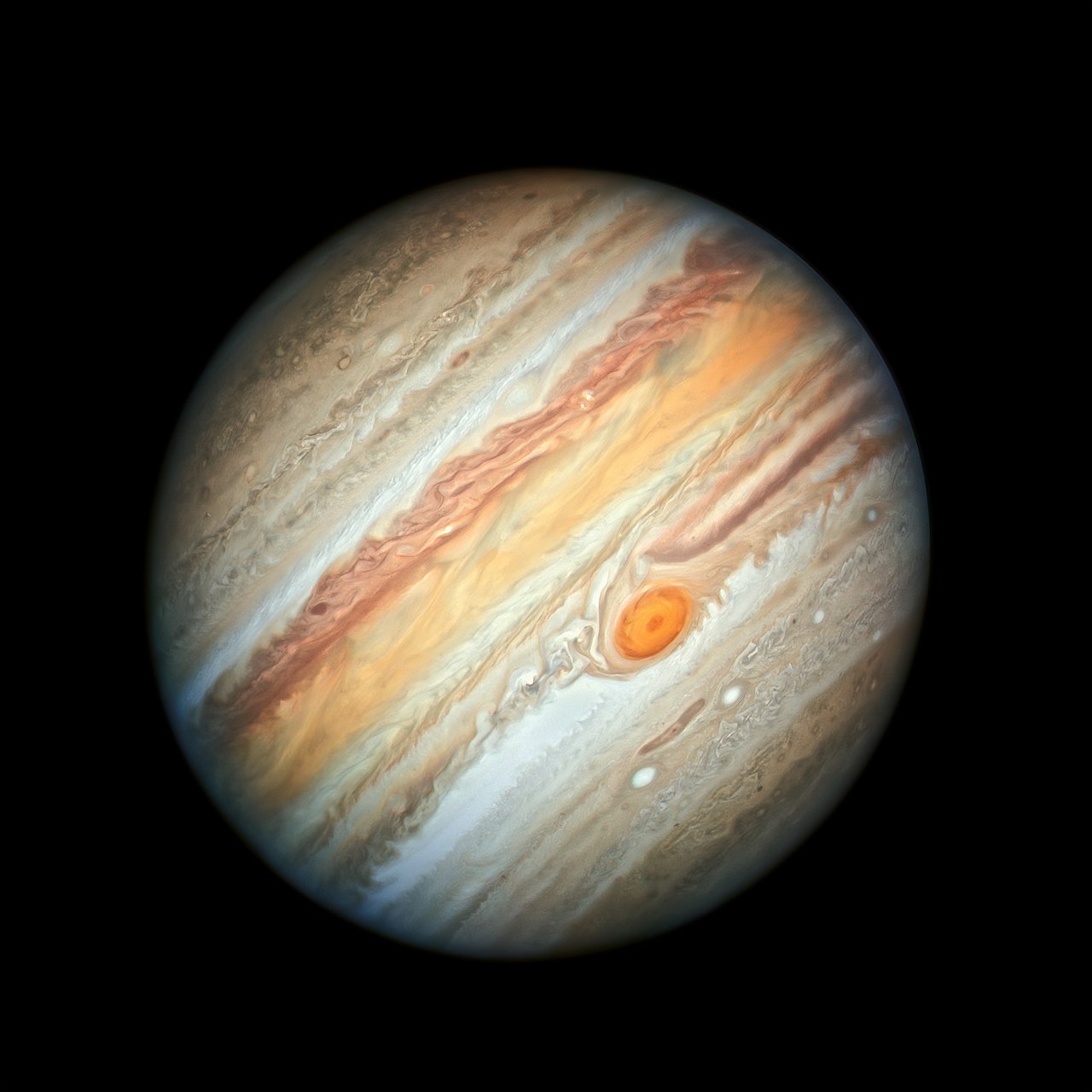

Seine farblich klar abgesetzten Sturmbänder verleihen dem Jupiter eine Art Streifenmuster. Innerhalb der Sturmbänder jagen die Winde in Orkanstärke um den Planeten. Nur in der Nähe der Pole wehen sie etwas ruhiger. (Bild: NASA/ESA)

Seine farblich klar abgesetzten Sturmbänder verleihen dem Jupiter eine Art Streifenmuster. Innerhalb der Sturmbänder jagen die Winde in Orkanstärke um den Planeten. Nur in der Nähe der Pole wehen sie etwas ruhiger. (Bild: NASA/ESA)

In seinen Simulationen modelliert das Göttinger Team nun das komplexe Zusammenspiel von Auftrieb sowie magnetischen und Corioliskräften in einer Schicht, die 5’600 Kilometer in die Atmosphäre des Jupiters reicht, am Computer. Der Radius des Jupiters miss mehr als 70’000 Kilometer. «Der Jupiter ist ein ausgesprochen extremer Ort; selbst die Vorgänge in dieser äusseren Schicht zu simulieren, ist eine riesige Herausforderung und stellt gewaltige Anforderungen an die Rechenleistung», so Prof. Dr. Ulrich Christensen, Emeritus-Direktor am MPS und Erstautor der neuen Studie. Zudem stelle das grundsätzliche Verständnis, wie die verschiedenen Kräfte zusammenwirken um den plötzlichen Abfall der Windgeschwindigkeiten in der Tiefe zu bewirken, eine grosse theoretische Herausforderung dar, erklärt der Forscher.

Wichtige physikalische Eigenschaften wie etwa elektrische Leitfähigkeit und Dichte, die sich auf die Ergebnisse der Simulationen massgeblich auswirken, verändern sich innerhalb der Jupiter-Atmosphäre drastisch. Unter der obersten Wolkenschicht liegen Wasserstoff und Helium, die beide Hauptbestandteile des Jupiters, in gasförmigem Zustand vor. Mit zunehmender Tiefe nimmt der Druck jedoch so stark zu, dass beide Gase zunächst in den flüssigen, tiefer unten sogar in den metallischen Zustand übergehen. In einer Tiefe von 5’600 Kilometern, bis zu der die MPS-Forschenden die Vorgänge simuliert haben, erreicht die elektrische Leitfähigkeit zwar nicht die Werte typischer Metalle, hat aber im Vergleich zur Wolkenschicht um mehr als das Millionenfache zugenommen. Das neu entwickelte Modell ist erstmals in der Lage dies zu berücksichtigen.

Stabile Schicht gibt Rätsel auf

Die neuen Simulationen erlauben so den bisher realistischsten «rechnerischen» Blick in die tiefe Jupiter-Atmosphäre. Wie sich zeigt, geben die Rechnungen nur dann das Magnetfeld des Jupiters richtig wieder, wenn tief in der Atmosphäre eine stabile Schicht angenommen wird. «Die stabile Schicht dürfte in etwa 2’000 Kilometern Tiefe liegen», erklärt Dr. Paula Wulff, Ko-Autorin der neuen Veröffentlichung, die nach ihrer Promotion am MPS nun an der University of California, Los Angeles forscht. «Die Orkanwindes des Jupiters reichen bis zur oberen Grenze dieser Schicht hinunter», so Christensen. Erst an ihrem oberen Ende brechen die tiefen Orkanwinde abrupt ab. Der Effekt dürfte in der Nähe der Pole deutlich ausgeprägter sein. Dies könnte helfen zu erklären, warum dort die Winde in der Wolkenschicht langsamer wehen.

Genaue Eigenschaften der 2’000 Kilometer tiefen Schicht sind nicht bekannt. Forschende mutmassen, dass dort Wasserstoff und Helium nach Gewicht geschichtet – also unten Helium, oben Wasserstoff – vorliegen. Eine solche Schicht würde Bewegungen wie das Aufsteigen von Material aus grösserer Tiefe ebenso wie das Absinken weiter aussen liegenden Materials hemmen. Einen direkten Beweis für die Grenzschicht gibt es bisher nicht. Die MPS-Forscherinnen und -Forscher hoffen, dass es in Zukunft möglich sein wird, mit anderen Methoden Informationen über das Innere der Atmosphäre zu sammeln. Eine Möglichkeit dazu bieten die Eigenschwingungen des Jupiters, welche die Raumsonde Juno vor zwei Jahren aufzeichnen konnte. Störungen dieser Schwingungen können verraten, was genau sich im Innern des Gasriesen abspielt – und Junos Blick ins Innere des Planeten durch eine neue Methode verfeinern.