Die Universität Bern ist an der internationalen NASA-Mission Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) beteiligt, die frühestens am 23. September 2025 starten wird. IMAP widmet sich der Erforschung der äusseren Grenzen der Heliosphäre, der schützenden Blase aus Sonnenwind, in der sich unser Sonnensystem befindet. Die Ergebnisse sollen unser Verständnis des interstellaren Raums, des Weltraumwetters und der Schutzfunktion der Heliosphäre für die Erde revolutionieren.

Medienmitteilung der Universität Bern

Die NASA-Mission Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), die von der Princeton University geleitet und vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory verwaltet wird, soll frühestens am 23. September 2025 vom Kennedy Space Center in Florida starten. Sie wird die äusseren Grenzen der Heliosphäre erforschen. Die Heliosphäre ist der Raum um die Sonne, der durch den Sonnenwind bestimmt wird und in dem sich alle Planeten des Sonnensystems befinden. Die Mission untersucht zwei zentrale Fragen der Heliophysik: Wie werden geladene Teilchen von der Sonne beschleunigt und wie wirkt der Sonnenwind an der Grenze zur interstellaren Umgebung? Diese Fragen sind unter anderem entscheidend für das Verständnis der dynamischen Prozesse, die das Weltraumwetter beeinflussen und potenziell gefährliche Bedingungen im erdnahen Weltraum verursachen können.

Die Abteilung Weltraumforschung und Planetologie des Physikalischen Instituts der Universität Bern hat bei der Entwicklung zweier Teilcheninstrumente von IMAP mitgewirkt, insbesondere am IMAP-Lo-Instrument. Die Universität Bern hat zur Kalibrierung und Eichung des Instruments mit der einzigartigen MEFISTO-Anlage beigetragen und ein neuartiges Messgerät zur Verfügung gestellt.

Prof. Dr. Peter Wurz undPD Dr. André Galli sind Co-Investigators und Michela Gargano Projektleiterin für den Berner Beitrag zu IMAP-Lo. Die Federführung für das IMAP-Lo-Instrument liegt bei der University of New Hampshire (UNH). Zum IMAP-Team gehören auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Southwest Research Institute (SwRI), des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) und der Princeton University. Die Universität Bern ist eine der wenigen europäischen Institutionen, die Hardware zur IMAP-Mission beisteuern. Die Finanzierung des Beitrags der Universität Bern wurde von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) im Rahmen des PRODEX-Programms gewährt (siehe Infobox unten).

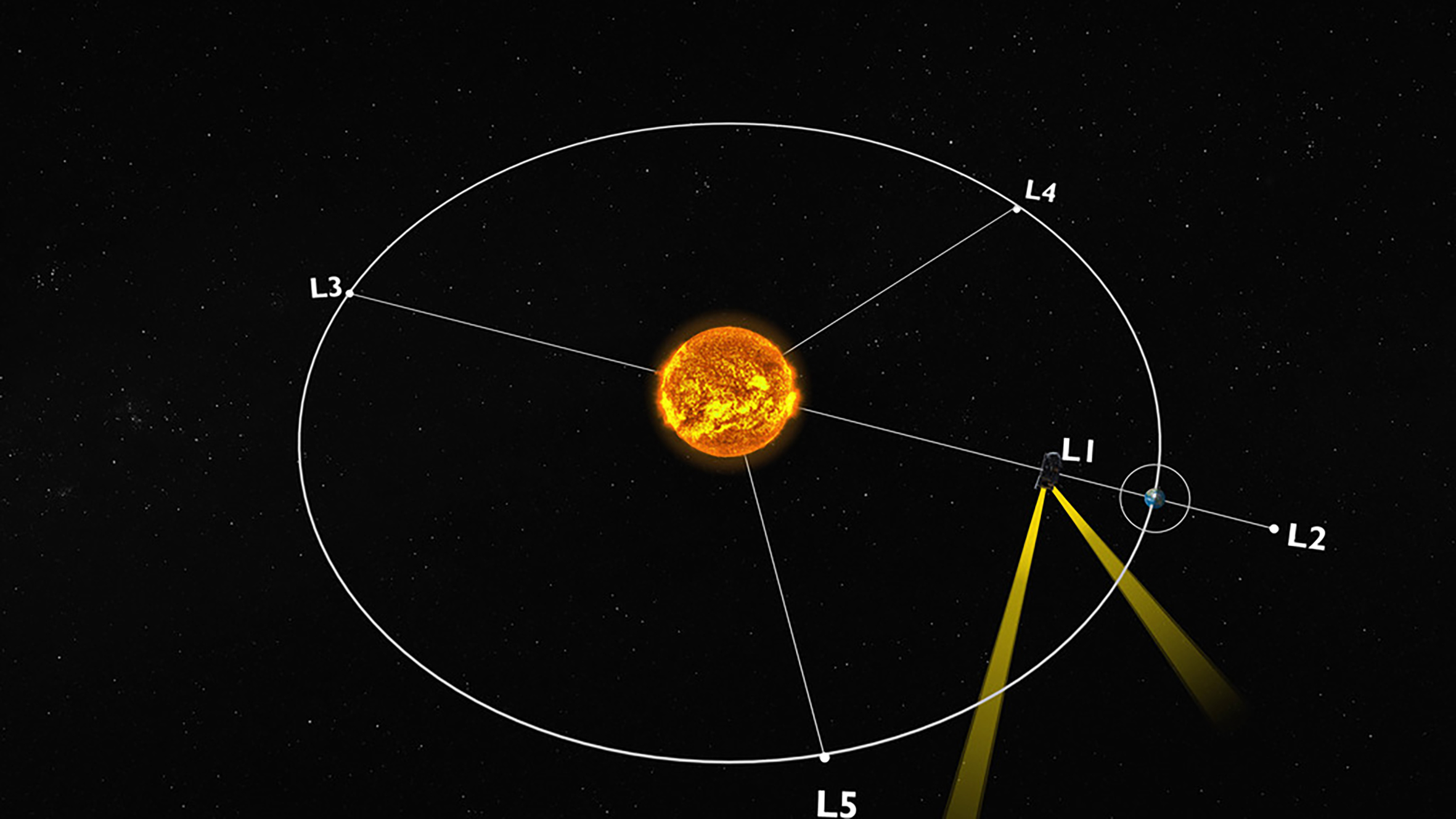

Das Raumschiff IMAP, das sich am Lagrange-Punkt 1 befindet, dreht sich mit vier Umdrehungen pro Minute, während es die Heliosphäre untersucht. (Quelle: © NASA/Princeton/Patrick McPike)

Das Raumschiff IMAP, das sich am Lagrange-Punkt 1 befindet, dreht sich mit vier Umdrehungen pro Minute, während es die Heliosphäre untersucht. (Quelle: © NASA/Princeton/Patrick McPike)

Revolutionäre Erkenntnisse über die Heliosphäre erwartet

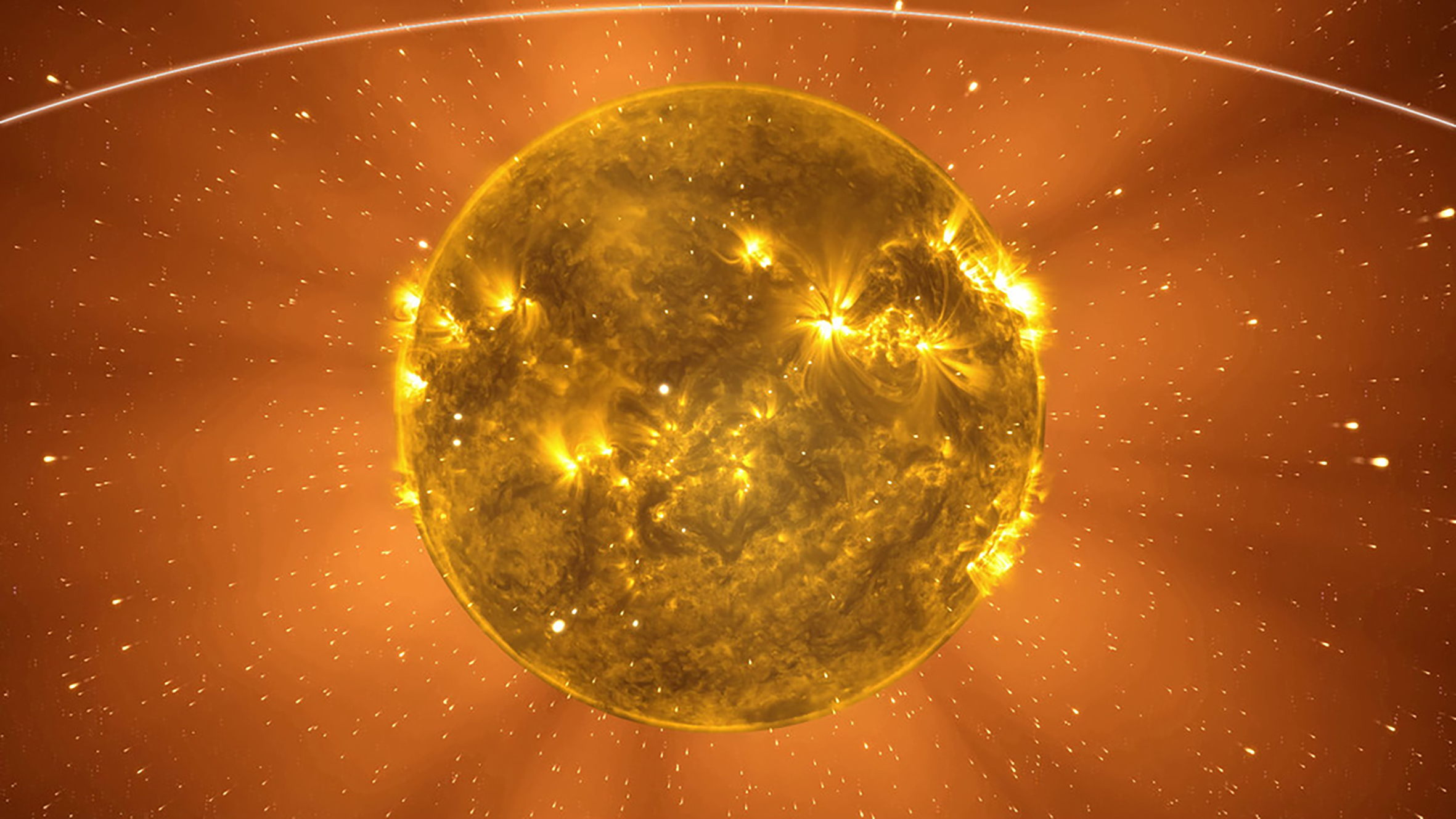

Der Sonnenwind besteht aus geladenen Teilchen, die mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometern pro Sekunde von der Sonne wegfliegen. In der Grenzschicht, der so genannten Heliopause, trifft der Sonnenwind auf den interstellaren Raum. Peter Wurz erklärt: «Leben, wie wir es kennen, ist dort draussen aufgrund der intensiven kosmischen Strahlung nicht möglich. Die Heliosphäre ist eine Art Schutzschild für uns auf der Erde, denn sie hält den grössten Teil dieser kosmischen Strahlung davon ab, die Erde zu erreichen.»

IMAP will herausfinden, was an der Heliopause, der äussersten Grenze der Heliosphäre, wo der Sonnenwind auf den interstellaren Raum trifft, passiert, und Echtzeitdaten über den Sonnenwind und hochenergetische Teilchen liefern, die im erdnahen Raum gefährliche Bedingungen verursachen können. «Wenn die Sonne besonders aktiv ist, wie zum Beispiel während eines Sonnensturms, kann der Sonnenwind eine enorme Menge an Energie transportieren, was zu erheblichen Störungen des Weltraumwetters führt», sagt Wurz. Solche Sonnenstürme können das Stromnetz auf der Erde beschädigen, Satelliten, Kommunikationssysteme und die GPS-Navigation beeinträchtigen und für Astronautinnen und Astronauten und Flugreisen in der Hochatmosphäre gefährlich sein. «Die Erforschung des Weltraumwetters ist daher in unserer hochtechnisierten Gesellschaft äusserst wichtig», betont Wurz.

Die IMAP-Sonde wird rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in Richtung Sonne am Lagrange-Punkt 1 (L1) positioniert werden. André Galli erklärt: «Lagrange-Punkte sind Positionen im Weltraum, an denen sich die Gravitationskräfte zweier Himmelskörper (in unserem Fall die der Sonne und die der Erde) mit der Zentrifugalkraft eines kleineren Objekts (in unserem Fall die der IMAPRaumsonde) im Gleichgewicht befinden. IMAP wird die Sonne zusammen mit der Erde umkreisen.»

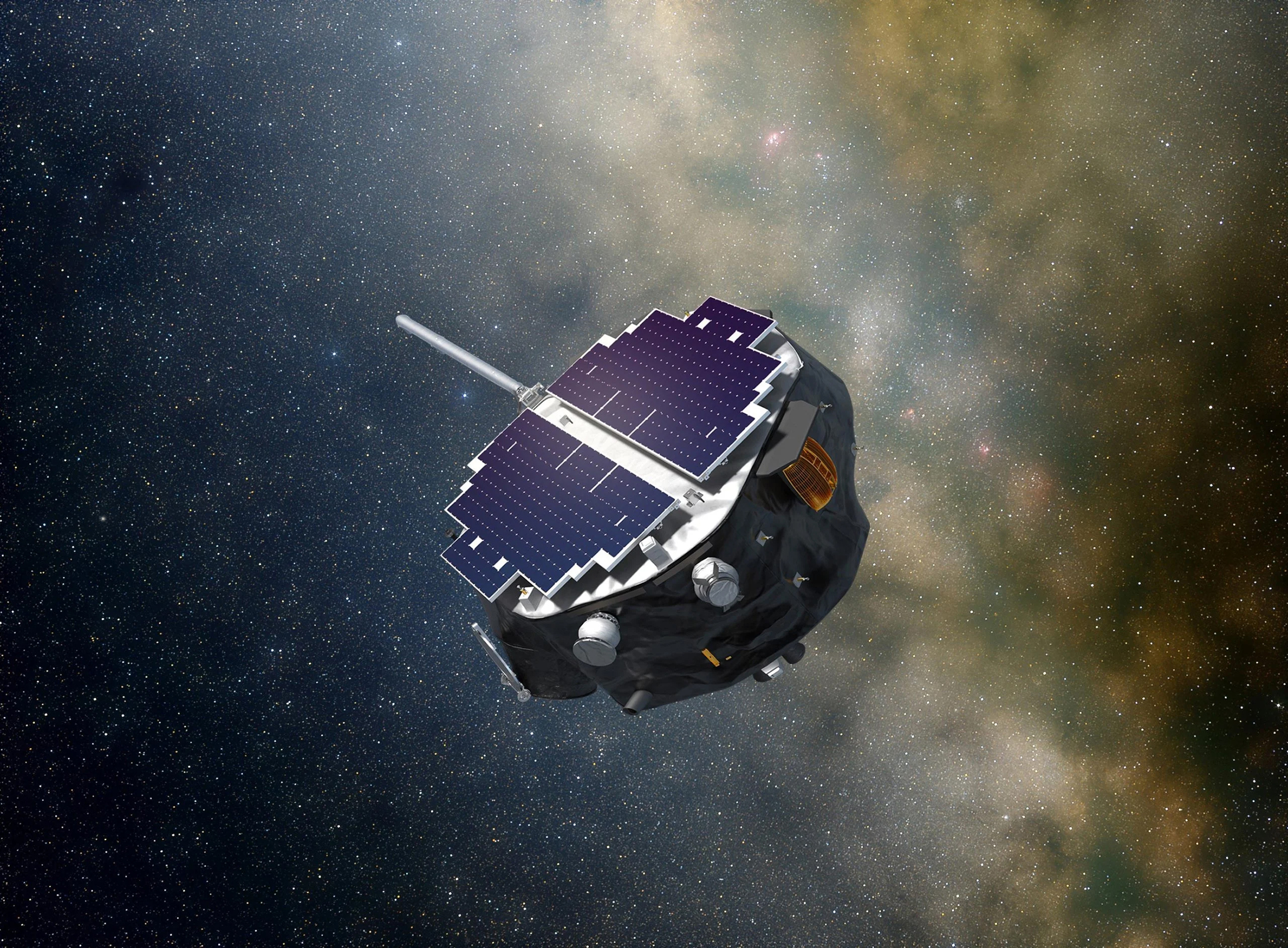

Eine künstlerische Darstellung des Raumschiffs Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) der NASA. (Quelle: © NASA/Princeton/Patrick McPike)

Die L1 ist ideal für die Positionierung der Raumsonde, da IMAP von dort aus die Teilchenströme des Sonnenwindes frühzeitig erkennen kann, bevor sie die Erde erreichen, und Teilchen aus allen Richtungen des interstellaren Raums messen kann. Darüber hinaus ist von dort aus eine stabile Funkverbindung zur Erde für die wissenschaftliche Datenübertragung möglich. «Die räumliche Auflösung und der Energiebereich der von der IMAP-Mission untersuchten Teilchen versprechen, unser Wissen über die Heliosphäre und ihre interstellare Umgebung zu revolutionieren», sagt Galli.

Geschätzte Berner Expertise für internationale Weltraummissionen

An Bord der IMAP-Sonde befinden sich zehn wissenschaftliche Instrumente, die Partikel registrieren, um ein umfassendes Bild des Weltraums zu zeichnen. Ihr Herzstück sind drei Instrumente, die Teilchen in drei verschiedenen Energiebereichen messen. Die Universität Bern hat das optische Design für das Instrument IMAP-Lo entwickelt, das Teilchen im Niedrigenergiebereich messen wird.

«Das optische Design umfasst spezielle Oberflächen, die dazu dienen, Teilchen zu ionisieren, damit sie schliesslich im Detektor nachgewiesen werden können», erklärt Michela Gargano, eine Technologie, die an der Universität Bern entwickelt wurde. «Das Instrument wird sowohl so genannte ENAs messen, neutrale Atome im Niedrigenergiebereich, die beim Zusammenstoss von Sonnenwind und interstellarem Medium entstehen, als auch interstellare neutrale Teilchen von ausserhalb des Sonnensystems», so Gargano weiter.

In den Labors der Abteilung Weltraumforschung und Planetenwissenschaften am Physikalischen Institut der Universität Bern werden seit Jahrzehnten Instrumente oder Teile davon für Weltraummissionen entwickelt und gebaut. Wurz sagt: «Internationale Raumfahrtorganisationen wie die NASA und die ESA greifen bei ihren Missionen regelmässig auf Berner Expertise zurück. So war die Universität Bern bereits an der Vorgängermission der NASA zu IMAP, der Interstellar Boundary Explorer (IBEX) Mission, beteiligt.»

Für die IMAP-Mission hat die Universität Bern auch zur Kalibrierung des IMAP-Lo-Instruments mit der MEFISTO-Anlage beigetragen. MEFISTO ist eine einzigartige Einrichtung für die Kalibrierung von Ionen- und Neutralteilcheninstrumenten. «Sie ermöglichte es dem Berner Team auch, ein neuartiges Referenzinstrument für die Kalibrierung zu entwickeln, das jetzt in der Testanlage der Universität Princeton eingesetzt wird», so Wurz abschliessend.

| Über die IMAP-Mission Die bahnbrechende IMAP-Mission befasst sich mit mehreren wichtigen Fragen, indem sie die Grenze der Heliosphäre aus der Ferne untersucht. Die Raumsonde umkreist die Sonne in einer Entfernung von 1 Million Meilen (1,5 Millionen Kilometern) von der Erde in Richtung Sonne, dem sogenannten Lagrange-Punkt 1 (L1). Von seiner Position bei L1 aus kann IMAP-Astronautinnen und Astronauten und Raumfahrzeuge in der Nähe der Erde etwa 30 Minuten im Voraus vor herannahender schädlicher Strahlung warnen. IMAP dreht sich alle 15 Sekunden einmal um sich selbst, sodass die umfassende Suite von 10 Instrumenten jeden Teil der Heliosphäre scannen kann. Das Raumfahrzeug sammelt nahezu in Echtzeit Messungen der hochenergetischen Teilchen und Magnetfelder des Sonnenwinds im interplanetaren Raum und zählt und misst ausserdem ENAs, schnell bewegende Teilchen, die entstehen, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind Elektronen gewinnen oder austauschen und neutral werden, wodurch sie sich ohne Beeinträchtigung durch Magnetfelder fortbewegen können. IMAP überwacht ausserdem kontinuierlich das Weltraumwetter, um kritische Weltrauminfrastruktur zu schützen. Die gesammelten Daten werden verwendet, um eine umfassende Karte des Einflusses der Sonne zu erstellen, die ein wichtiges Instrument zur Aufklärung der grundlegenden physikalischen Prozesse ist, die die sich entwickelnde Weltraumumgebung unseres Sonnensystems steuern, und zur Beantwortung der folgenden Schlüsselfragen: • Welche Eigenschaften hat das lokale interstellare Medium? • Wie interagiert das Magnetfeld der Sonne mit dem lokalen interstellaren Medium? • Wie interagieren Sonnenwind und interstellares Medium an der Grenze unserer Heliosphäre? • Wie beschleunigen Teile des Sonnenwinds so schnell auf unglaubliche Energien? Die wissenschaftlichen Ziele der IMAP-Mission bauen auf den Erkenntnissen früherer Missionen auf, die unser Wissen über die Heliosphäre und ihre Dynamik erweitert haben und bis zum Voyager-Programm der NASA in den 1970er Jahren zurückreichen. Seit 2009 hat die Mission Interstellar Boundary Explorer (IBEX) der NASA den gesamten Himmel abgebildet und uns so einen vollständigen Überblick über die Grenze der Heliosphäre verschafft. Die kombinierten Daten von Voyager und IBEX haben Wissenschaftlern geholfen, ein vollständigeres Modell der Grenze unseres Sonnensystems zu erstellen. Neue Instrumente an Bord von IMAP sammeln ENA über einen grösseren Energiebereich und häufiger als IBEX, was eine bessere Kartierung der Heliosphäre ermöglicht. Mehr Informationen und die Medienmappe zum Download sind auf der offiziellen NASAWebseite zu IMAP zu finden: https://science.nasa.gov/mission/imap/ |